日本銀行総裁や総理大臣を歴任した傑人・高橋是清(1853〜1936)。絵師の私生児として生まれ、足軽の家に里子に出されるなど、「親ガチャ」に恵まれたとは決していえない境遇だったが、ある「魔法の言葉」を信じ込んだおかげで、楽天的な性格を身に付けたという。

作家で金融史のエキスパート・板谷敏彦さんの新刊『国家の命運は金融にあり 高橋是清の生涯』(新潮社)では、その波瀾の生涯の出発点が詳しく描かれている。同書から一部を再編集してお届けしよう。

***

嘉永7年はペリーが浦賀に来航した翌年である。当時の日本は黒船の来航や内裏の炎上、東海地震に南海地震と、これでもかとばかりに災厄に見舞われた。そのため嘉永7年は、11月に入ると打ち続く凶事の影響を断ち切るために改元されて安政元年となった。

この年のはじめ、芝の露月町(ろげつちょう)、現在の新橋5丁目住友金属鉱山の本社辺り、ここに幕府お抱え絵師の狩野探昇、俗名を川村庄右衛門守房という人物が住んでいた。この付近は昭和のバブルの時代に、通り沿いのペンシルビルで話題になった地域で、京町屋のような狭い間口に奥が深い敷地の商人用の建物が多かった。

「思い当たることはございませんか?」

絵師、庄右衛門は男盛りの47歳である。体格も立派なら性格も豪放、社交的で面倒見もよく、家に人を呼んでは盛んに宴が催された。3日に1度は4斗樽の正宗(上等な酒)が運び込まれていたそうだ。そのくせ大酒を飲んだ日にも欠かさず日誌をつけたという、そんな几帳面さもあわせ持っていた。

「ねえ、お前さま。さっき、お向かいさんからお話を伺いました」

妻ときは42歳。病没した先妻の後添えとして川村の家に嫁ぎ、先妻の娘1人に加えて4男2女をもうけて育てていた。庄右衛門は純情の人でもある。この古女房をとても大切にしていた。

「お向かいさんがおっしゃるにはね、このあいだ、湯屋で見かけたら、うちのおきんちゃん、お乳の色も変わってきてるし、お腹も少し出てきてる、もうだいぶ月が重なっているのじゃないかとおっしゃるんですよ」

おきんとは川村の家に奉公する北原きん16歳のこと。身に覚えがある庄右衛門はたじろいだ。そういえば家中にいる男ども、長男守由、門下生金之助はどちらかといえば奥手である。ときはお見通しだった。

「何か思い当たることはございませんか?」

おきんの父北原三治郎は中橋上槇町、現在の東京駅前の八重洲辺りで酒も出す惣菜屋のような店を営んでいた。決して貧しい家ではなかったが、三治郎が後妻をとったりと、事情があってきんは川村の家に侍女として奉公していた。いわば預かりものである。

高橋是清、誕生

きんは容姿端麗、性格も素直で川村の家では皆に可愛がられて大事にされていた。ところが一人不埒者(ふらちもの)がいたのである。ときは庄右衛門の狼狽(ろうばい)ぶりを目にすると、それ以上の追及はしなかった。悋気(りんき・焼きもち)を催す前に、きんが年端もいかずに妊娠したことを哀れんだ。申し訳ないと思った。近所でお腹が目立って噂にならぬようにときんの叔母の家に預からせ、そこにしげしげと顔を出しては何かと面倒を見た。

この年の7月、ときの献身もあってきんの経過はよく、少々難産ではあったが、立派な男子を出産した。庄右衛門は大いに喜びこの赤子に「和喜次」という名を付けた。これが後に内閣総理大臣にまで登り詰める高橋是清その人である。

庄右衛門は妻ときと相談し、きんと和喜次を引き取るべく北原三治郎と談判したが、つまりは、きんをお目かけさんとして頂戴したいと頼んだが、三治郎は若い娘を不憫(ふびん)に思い、話はまとまらなかった。そうしてきんは、結局庄右衛門が金200両という大金と、衣服調度を贈り、和喜次をおいて川村家を去ることで話がついた。きんは人生をやり直すことにしたのである。

よく肥えた可愛い子供

残された和喜次の方は、生まれて3、4日ほどで、とりあえずは露月町の家から2本ほど筋違いの愛宕下大名小路に中屋敷があった仙台藩の江戸定詰(じょうづ)めの足軽高橋家に里子に出された。妻ときと日頃つきあいのあった女髪結いおしもの仲介である。

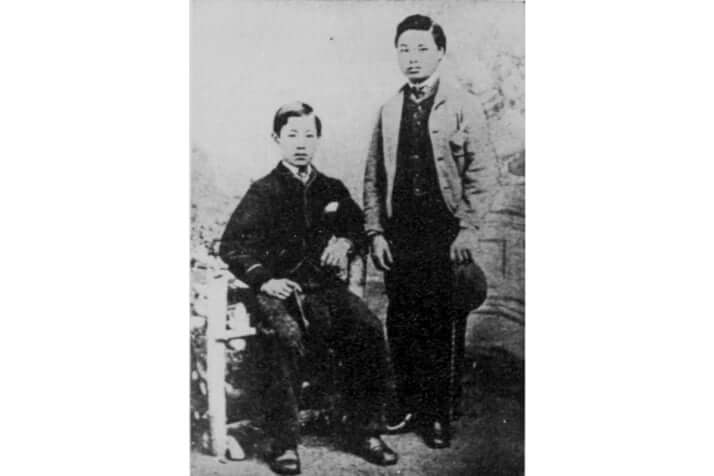

和喜次はころころとよく肥えた可愛い子供だった。2歳の時に、里親の高橋覚治是忠が仙台藩に実子として届け出たので和喜次は高橋姓を名のることになった。是清の是の字は是忠からきている。

和喜次は実母きんとは3歳の時に一度偶然に会ったきりで、その後養祖母に連れられて会いに行ったことがあったが、その時すでにきんは早世しており、和喜次の心には何らの姿も留めてはくれなかった。

おばば様に育てられる

和喜次を育てたのは、覚治是忠夫婦というよりは、養祖母の喜代子の方だった。喜代子は町人だった夫の新治とともにせっせと貯めた持参金を持って仙台藩高橋家に養子として入ってきた経歴を持つ。

固定化されていたと考えられる当時の士農工商の身分制度の中でも、末端の境目のところでは、持参金を持って武家の養子に入ったり、幕府御家人株を売買したりと間口は拡がっていた。

苦労人の喜代子は世事に長(た)け、仙台藩邸の上級武士の儀式や宴会の台所まわりを仕切ったが、他にも藩邸やその周辺の人達にとって頼りになる存在だった。喜代子はこの後20年以上長生きし高橋是清(以降、是清と呼ぶ)を育んだ。

是清は喜代子をおばば様と呼んだ。

「お前は本当に運が良い子なんだよ」

おばば様は何かにつけ是清を運の良い子と信じ込ませた。実父との行き来もあり、またその実父の朗らかな遺伝子も受け継いだのだろう、是清は幸福で楽天的な子供として育った。

※本記事は、板谷敏彦『国家の命運は金融にあり 高橋是清の生涯』(新潮社)の一部を再編集して作成したものです。

デイリー新潮編集部

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN