思い通りにいかないから、おもしろい。

木工制作の魅力

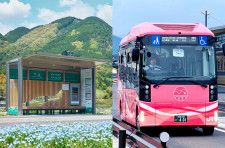

大分県内のサクラやクリなどの木材を使い、器や家具、雑貨、オブジェなどを制作販売する〈木屋かみの〉。その工房があるのは、由布市湯布院町の塚原高原。大分県のほぼ中央に位置し、標高1583メートルの由布岳や大草原を見渡せる雄大な自然に囲まれたこの場所から、木工作家・神野達也さんの作品が生まれています。

神野さんが手がける〈木屋かみの〉の木工作品は、すべて1点ずつ手作業でつくられ、木ならではのあたたかみ、やさしい手触りを感じさせながらも、シンプルで洗練されたデザインが印象的。使い心地だけでなく、見た目の美しさにもこだわっています。

制作を手がけているのは、木工作家の神野達也さん。大分県で生まれ育ち、大阪や東京でプロダクトデザイナーとして活躍した後、1993年に大分県にUターン。日田市の家具メーカーにてデザイナー、湯布院町の木工研修所の嘱託職員を経て、1998年に塚原高原で〈木屋かみの〉をスタートしました。

大分県にUターンを決めたのは、神野さんが30歳の時。約10年大分県を離れて暮らしていましたが、このまま県外に住み続けるというイメージが湧かなかったといいます。

「大阪や東京には、大分から『来ている』という感覚が強かった。里帰りしたときに、子どもたちが田んぼの中を走り回っている写真とかを見ると、やっぱり田舎暮らしが合っているのかもなと思ったりして。そういうことの積み重ねで30歳を機にUターンを決めました」

そして、「せっかく戻るなら生まれ育った大分市内以外の場所に住もう」と、湯布院に移住を決意。「湯布院は文化的なまちで、当時から映画祭や音楽祭などが頻繁に行われていました。学生の頃に何度か来たことがあり、由布岳が印象的でとても好きな場所だったんですよね。工房やデザインの会社なども多くあって、なんとなくおもしろいことがありそうな予感がしたんです」

木工との出合いは、Uターン後に勤めた日田市の家具会社。デザイナーとして商品開発の仕事に携わるようになり、さまざまな素材の存在や機械の使い方を知るうちに「自分でもつくってみたいと思うようになった」という神野さん。また、大分県にはクラフトづくりの先駆者が多く存在し、先輩たちから刺激を受けたそう。

木材の魅力について「金属やガラスとはまた違った素材のあたたかみがあるし、自分で加工できることですね」と、教えてくれた神野さん。しかし、その魅力も最初は扱うのが大変だったそうで……。

「制作のためにきっちり図面を引いても、木は割れたり変形したりして思い通りにいかずに最初は大変でした。ようやく完成したと思ったら中から木材の節が出てきて台無しになったりすることも。でも、それもだんだん許せるようになってきて。少しぐらい形が違ってもいいじゃん、とおおらかに受け止められるようになっていきました。それからは、制作しながら『木がどんな風に動いてくれるかな?』と思えるようになり、今では木の素材そのものをおもしろく感じています」

自由な発想から生まれる

型にはまらない木工品づくり

一歩足を踏み入れると、まるで秘密基地のようになんだかワクワクする〈木屋かみの〉の工房。木の香りがいっぱいに広がり、心地よい空間です。たくさんの木材や機械があるもののどれもきちんと居場所があり、神野さんが愛情をもって制作に励んでいることが伝わってきます。展示会や商品の納品が近くなると、1日の多くの時間を工房での制作に費やすそう。

「ほかの作業は図面を見たり、寸法を測ったりしながら、形にしていくのですが、木工ろくろで作業する時間は、もう少し削ろうかな、いやこのへんでやめておこうとか、試行錯誤できる時間でもあるので楽しいです。きっと“考える作業”があるからでしょうね。完成したイメージとか、頭の中でいろいろとイメージをめぐらせながら、考えるための時間でもあります」

自由に試行錯誤できることに楽しさややりがいを感じつつも、同時に難しさもあるという、神野さん。

「その日の調子で思うような形になったり、ならなかったりするからやっぱり難しさは感じますね。僕は脱サラして、この世界がおもしろそうだと思って始めて、修業はほとんどしてないので、いわゆる“たたきあげ”の職人さんと比べると、考えたり悩んだりすることがきっと多いと思うんです。職人さんはおそらく手が勝手に動いて、体が技を覚えているけれど、僕は『本当にこれでいいんだろうか?』と悩みます。でも、すごく遠回りをしてでも、試行錯誤しながらつくっていくのが性に合っているのだと思います」

「型にはまらないものづくり」ができるのは、個人で技を磨いてきた神野さんの技術があってこそ。例えばこちらの器。「しのぎ」という縦に入った筋が特徴ですが、一般的にはカンナやヘラで行う技を、ノミを使ってひとつひとつ丁寧に彫っています。

一般的な着色ではなく、染色することで木目を潰さずに素材本来の風合いを生かしながら艶やかな表情を演出しています。あたたかみのある素材ゆえ、手づくり感が出すぎてしまうこともある木工作品。しかし、神野さんはあえて「あたたかみが出すぎないようにしている」といいます。

「もともとデザインの仕事をしていたので、ラインやシルエットにはこだわっています。ほかの人が木材ではつくらないような、整ったラインやデザインチックなシルエットというのかな。これは感覚的なものだから言葉にするのが難しいけど、ほっこりしすぎないところが僕の作品の特徴だと思っています」

思い通りにいかない木という素材を扱うのが楽しく、「飽きることがないです」と笑顔で話す神野さん。子どもの頃から絵を描いたりものづくりをしたりするのが大好きな図工少年だったそうで、

自然なかたちでデザインの道へ進んでいったといいます。使っても飾っても、さまになる神野さんの木工作品。その背景にはデザイナーとしての経験と感覚が生かされているようです。

湯布院から全国へ。

制作意識が変わったターニングポイント

現在は全国各地で展示会を行い、幅広く活動していますが、2016年以前までは湯布院を中心にものづくりを行ってきた神野さん。その変化の背景には、2016年4月に起きた熊本地震があったといいます。

「熊本地震で湯布院もかなり被害があって、そこから建物を復旧したり、旅館や会社を建て直したり、なんとかやっているのを見てすごくたくましいな、自分もがんばらないと、と思って器づくりを本格的に始めて、県外で展示会ができるまでになりました」

活動の幅に加え、生み出される作品にも変化が起きた2016年。震災前は湯布院のお土産物や、ショップの看板や店舗の商品展示台などを制作していましたが、震災をきっかけに器を始めとする日用品の木工制作を中心に行うように。

「器は生活の道具でおもしろいというのもあったし、震災以降、大分の陶芸作家や竹細工職人さんなどと交流が増え、つくり手の方たちとコラボして展示会をすることが増えたのが大きいですね。これが新鮮で刺激になる。だから今は器づくりにも力を入れて、取り組んでいる最中です。今後は自分らしい表現方法も追求していきたいという思いもあります。もともと湯布院で什器やオブジェをつくっていたので、今後は立体的なオブジェやアートなどにも挑戦していきたいですね。今の年齢だからできる作品というのをつくれたら、という気持ちが出てきました」

型にはまらない自由な発想と、みずみずしい感性から生み出される〈木屋かみの〉。ひとつひとつに木のぬくもりと、神野さんが追求してきたデザイン性を兼ね備えた作品たちは、日常にもスッと馴染んでくれます。

1962年大分県生まれ。大阪・東京でプロダクトデザイナーを経て、1993年に大分県へUターン。日田市の家具メーカー在職中に木工制作に興味を持ち、湯布院町の木工研修所の嘱託職員として木工制作の基礎を学んだ後、1998年に湯布院町塚原高原に自身の工房〈木屋かみの〉をオープン。木を主材とした器や家具、雑貨などを制作し、全国で展示会を開催している。Instagram|@kiya.kamino

*価格はすべて税込です。

credit text:大西マリコ photo:黒川ひろみ

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN