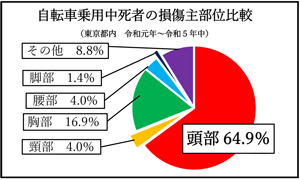

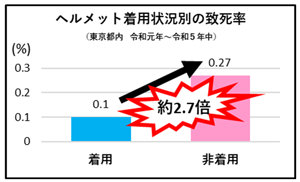

自転車死亡事故の大半は頭部の致命傷・ヘルメット有無で大きな違い

警視庁の調査では、自転車事故で死亡した人の64.9%が、頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用している場合と比べ、着用していない場合の致死率は約2.7倍と高くなっています(図表1,2)。

このため、2023年4月から改正施行された道路交通法により、自転車乗用時には乗車用ヘルメットを着用することが「努力義務化」されましたが、現在でも着用率は14.7%と低迷したままです 。

図表1

警視庁 自転車用ヘルメットの着用

図表2

警視庁 自転車用ヘルメットの着用

「努力義務」とは何か? 守らなくてもよいのか

自転車の乗車用ヘルメット着用は「努力義務」であり、罰則もありません。

努力義務というのは、この場合、全国民に強制するのはまだ時期が早く、義務規定とするには厳しすぎるが、法律の趣旨からすると守っておいてほしい内容、といえます。

もともと着用率があまりにも低かったので、まず努力義務として定め国民への周知を図っていく、という趣旨なのです。とはいえ、努力を怠ったり、努力義務と正反対のことを行ったりした場合には、監督官庁から指導を受けたり、何らかの問題が起こった場合に不利な取り扱いになる可能性はあります。

また、初めは「努力義務」であっても、後から正式の「義務」に格上げされることはよくあります。「努力義務」という言葉にとらわれて軽々しく扱うことは禁物です。

会社が就業規則で従業員に着用を義務づけることは可能

会社が従業員に対して、自転車通勤時に必ずヘルメットを着用するよう就業規則などで義務づけることは可能なのでしょうか。「就業規則での義務づけ可否」と「会社の安全配慮義務」という2つのポイントで見てみましょう。

就業規則での従業員への義務付けは合理的内容なら可能

会社と従業員は、労働契約(雇用契約)という契約関係で結ばれています。「契約の締結や変更については両者の合意が必要だ」「自分はヘルメットをかぶりたくない」「会社から強制されるいわれはない」そんなことを考える人もいるかもしれません。

しかし、労働契約の基本的な内容は、会社が「就業規則」という形で共通のルールを定めることになっています。

就業規則を定めたり、変更したりするときは、労働組合や労働者代表の意見を聞いたうえで、内容を従業員に周知し、内容そのものが合理的であれば、就業規則の内容がそのまま労働契約の内容になる、と定められています(労働契約法7条から11条、労働基準法89条、90条)。

会社という集団を規律するために、就業規則が共通のルール、一種の約款になっている、などと説明されています。

会社の安全配慮義務からヘルメット着用義務付けは可能

また、会社には、従業員が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする「安全配慮義務」があります(労働契約法5条)。

自転車通勤の際に交通事故にあう危険は当然考えられます。万一の事故に備えて、せめて乗車用ヘルメットをかぶって重篤なけがや死亡事故が起こらないように配慮するのは、会社としては当然のことであり、ヘルメット着用を従業員に義務づけするのは合理的な内容といえるでしょう。

以上から、会社が就業規則で従業員に自転車通勤時のヘルメット着用を義務づけることは問題ないと考えられます。

ヘルメットを着用しない場合どんな問題が起こるか

ヘルメットを着用しない場合の最大の問題は、交通事故などで死亡したり、大けがをしたりする可能性が高まることです。自分がどれだけ注意していても、交通事故にあう可能性は常にあります。ヘルメットが格好悪いといっても、最近ではファッショナブルな製品もたくさん出ています。自転車屋さんや通信販売などで1度チェックしてみてください。

なお、就業規則でヘルメット着用が義務づけられているのに守らなかった場合は、懲戒処分の対象にもなりえます。さらに、実際に交通事故に遭った場合、労災保険に関しては、労働者に過失があっても全額補償されるのが原則ですが 、労災保険でカバーされない損害もありえます。

加害者に損害賠償請求しても、被害者の過失分を加害者の負担すべき損害賠償額から差し引く「過失相殺」を主張される可能性もあります。安全第一で行動することが、万一の場合の補償を確実にすることにつながります。

自転車通勤のルールをちゃんと守ろう

ここまで解説してきたように、会社が就業規則で自転車ヘルメット着用を定めれば、それが労働契約の内容となります。従業員は、たとえ納得できなくても従う義務があります。ヘルメット着用が重篤な事故を防止するための大切なルールだということをぜひ考えて、就業規則に従ってください。

また、警察庁ではスマホ禁止、夜間点灯など自動車安全利用五則といった注意喚起もされています。これらも守って、ぜひ安全運転を心がけましょう。自身の身を守り、会社の信用を高めることにもつながるでしょう。

出典

e-Gov法令検索 労働契約法

e-Gov法令検索 労働基準法

警視庁 自転車用ヘルメットの着用

執筆者:玉上信明

社会保険労務士、健康経営エキスパートアドバイザー

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN