シクラメンの種や苗の一大生産地といわれた岐阜県恵那市。同市東野には2012年10月に地元のまちづくり委員会が建てた、「シクラメン栽培発祥の地」と刻まれた記念碑がある。市内の恵那農高生が毎年、色鮮やかな花を育てるなど、地域を代表する花として地元でも定着している。恵那のシクラメンの生みの親を探った。

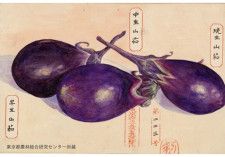

恵那、中津川市の生産者で構成する「恵那花き研究会」が発行した冊子「恵那のシクラメン」によると、シクラメンは明治時代に国内に持ち込まれたとされている。約100年前の大正時代には恵那郡東野村(現恵那市東野)の伊藤孝重(こうじゅう)さん(1897〜1992年)が、農家として県内初のシクラメン生産を開始した。

伊藤さんは、家業を継ぐため上田蚕糸専門学校(現信州大)に入学。修学旅行で、東京を訪れ百貨店のショーウインドーに飾られたシクラメンにくぎ付けとなった。専門学校卒業後は花の栽培で生きていくことを決意し、キクの切り花やパンジーの鉢植えを育て恵那市内で販売を始めた。

1918(大正7)年に転機が訪れる。同市大井町と恵那郡蛭川村(現中津川市蛭川)境の木曽川にある大井ダム建設のため来日していた米国人技師のドイツ人の妻と出会い、シクラメンを育てたらどうかと提案された。伊藤さんは、シクラメンの種をドイツの種苗会社から購入し、約10年間、育成の研究を続けて栽培法を確立した。

昭和初期には、伊藤さんと同地域で農業を営んでいた故千藤恩三さんも伊藤さんに栽培法を習い、「松の本シクラメン園」として生産を開始した。千藤さんの長男猛司さん(85)も後を継ぐなど、東野地域で栽培農家が次第に増え、シクラメンの一大産地となった。その後、中津川市の阿木、加子母などに広がった。

伊藤さんらの栽培法は、約30センチの土を掘り、鉢を置いて、その上に木の支柱にガラスを取り付けた「半地下式フレーム」を設置して雨風をしのいだ。気温がマイナス15度に低下する厳しい冬を越し、春に出荷していた。後のハウス栽培へとつながった手法である。

シクラメンは根腐れを起こしやすいため、伊藤さんと千藤さんは土にこだわった。田んぼの土に腐葉土と木曽川の砂を絶妙な配合で混ぜ、丈夫で長持ちするシクラメンと評判になった。

猛司さんは「伊藤さんが花作りに冒頭して、父は商売が上手だった」と一大産地に成長した理由を推察する。2人が力を合わせ種や苗を販売。シクラメンは贈答用の花として定着していき、埼玉や奈良など全国に販路を拡大していった。

伊藤さんについて、猛司さんは「ハイカラな人だった」と印象を語り、伊藤さんの農園で繁忙期に手伝っていた三宅千代さん(94)=恵那市東野=は「伊藤さんは、小柄でおとなしく優しい人だった。種まきや落ち葉拾いなど一緒に作業した」と振り返った。

冊子「恵那のシクラメン」発行に携わった元県職員の足立和久さん(74)=関市=は「20年以上前は花がよく売れた。ハウス内いっぱいにシクラメンが咲いていた」と当時を懐かしんでいた。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN