HPは5月20日(米国太平洋時間)、新型ノートPC「HP OmniBook X AI PC」「HP EliteBook Ultra G1q AI PC」を発表した。両モデル共に米国で予約販売が始まっており、6月18日(同)から出荷が始まる予定だ。想定販売価格は、OmniBook Xが1199.99ドル(約18万6800円)から、EliteBook Xが1699.99ドル(26万4600円)からとなる。

日本では、日本HPがOmniBook Xの販売予約を5月22日から受け付ける。発売(出荷開始)は6月18日を予定しており、直販価格は24万9700円(税込み)からとなる。EliteBook Ultra G1qも7月上旬以降に受注を開始する予定だが、出荷開始日や直販価格は決まっていない。

両製品の発売に合わせて、同社はPC製品のブランド再編も実施する。

【追記:5月22日11時30分】日本HPが国内での取り扱いに関する情報を公表したため、追記を実施しました

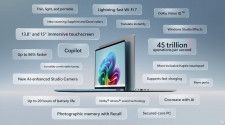

OmniBook XとEliteBook Ultra G1qはHPの新PCブランドルール(後述)を初めて適用したノートPCで、いずれも優れたAI(人工知能)処理プロセッサ(NPU)を備えるQualcomm製SoC「Snapdragon X Elite」を搭載する。

同SoCはCPUコア/GPUコア/NPUの合算で最大75TOPS(1秒当たり75兆回)、NPU単体でも最大45TOPSの推論処理をこなすことができる。HPでは、「光の速さのレスポンス」を持つNPUによって創作、仕事、学習などを「プロ並み」にこなせるとしている。

なおHPでは今後、高速なAI処理を行えるPCの目安として、AI処理パフォーマンスが40TOPS(1秒当たり40兆回)以上となるモデルに「AI Helix」ロゴを付与する。両モデルも、その対象だ。

●OmniBook Xの概要

OmniBook Xは、コンシューマー向けノートPCの最上位モデルという位置付けで、ボディーカラーはメテオシルバーとセラミックホワイトから選べる。

先述の通りSoCはSnapdragon X Eliteで、動作クロックの一番高いモデル(X1E-78-100)も選択できる。メモリはLPDDR5X-8448規格で16GBまたは32GBを備える(増設/換装不可)。ストレージはPCI Express 4.0接続のSSDで、容量は512GB/1TB/2TBから選べる。OSはWindows 11 HomeまたはWindows 11 Proをプリインストールする。

ディスプレイはタッチ操作対応の14型IPS液晶で、パネル解像度は2240×1400ピクセルとなる。最大輝度は300ニトで、sRGBの色域を100%カバーしている。EyeSafe認証を取得したハードウェアベースのブルーライト抑制機能も備えている。Webカメラは約500万画素で、赤外線撮影による顔認証にも対応する。

ポート類は左側面にUSB Type-C端子×2、右側面にイヤフォン/マイク端子とUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1) Standard-A端子を備える。USB Type-C端子のうち1基はUSB 40Gbps(USB4)、もう1基はUSB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に準拠しており、両方共にUSB PD(Power Delivery)による電源入力とDisplayPort Alternate Modeによる映像出力に対応している。

無線通信は、モデルによってWi-Fi 7(IEEE 802.11be)/Bluetooth 5.4またはWi-Fi 6E(6GHz帯対応のIEEE 802.11ax)/Bluetooth 5.3に対応する。

バッテリー容量は59Wh(定格値)で、フルHD(1920×1080ピクセル)のローカル動画の再生で最長26時間15分、Netflixによる動画のストリーミング再生で最長22時間の駆動が可能だという。

●EliteBook Ultra G1qの概要

EliteBook Ultra G1qは、ビジネス向けノートPCのプレミアムモデルという位置付けで、ボディーカラーはアトモスフィアブルーのみとなる。

先述の通りSoCはSnapdragon X Eliteで、動作クロックの一番高いモデル(X1E-78-100)も選択できる。メモリは16GBとなる(LPDDR5X-8400規格、増設/換装不可)。ストレージはSSDで、PCI Express 3.0接続(512GBのみ)とPCI Express 4.0接続(512GBまたは1TB)から選べる。OSはWindows 11 HomeまたはWindows 11 Proをプリインストールする。

ディスプレイはタッチ操作対応の14型IPS液晶で、パネル解像度は2240×1400ピクセルとなる。最大輝度は300ニトで、sRGBの色域を100%カバーしている。EyeSafe認証を取得したハードウェアベースのブルーライト抑制機能も備えている。Webカメラは約500万画素で、赤外線撮影による顔認証にも対応する。

ポート類は左側面にUSB 10Gbps Type-C端子×2、右側面にイヤフォン/マイク端子とUSB 10Gbps Standard-A端子を備える。USB 10Gbps Type-C端子はUSB PDによる電源入力とDisplayPort Alternate Modeによる映像出力に対応している。

無線通信は、モデルによってWi-Fi 7(IEEE 802.11be)/Bluetooth 5.4またはWi-Fi 6E(6GHz帯対応のIEEE 802.11ax)/Bluetooth 5.3に対応する。バッテリー容量は59Wh(定格値)だ。

ボディーサイズは約312.9(幅)×223.5(奥行き)×8.47〜14.4(厚さ)mmで、最軽量構成の重量は約1.349kgとなる。

●PC製品のブランド再編

HPでは複数のブランドでPCを展開しているが、「AI PC時代に成長し、柔軟性を持たせる」べく、今回の新製品投入に合わせて見直しを図る。

まず、ブランド名はコンシューマー向けが「OMNI(オムニ)」、ビジネス向けが「Elite(エリート)」または「Pro(プロ)」に統一される。ただし、ゲーミングPC「OMEN(オーメン)」はブランド再編の対象外となる。

その上で、ノートPCには「Book(ブック)」、画面一体型デスクトップPCには「Studio(スタジオ)」、通常のデスクトップPCには「Desk(デスク)」をブランド名に付与する。例えばコンシューマー向けのデスクトップPCは「OmniDesk(オムニデスク)」、ビジネス向けの画面一体型デスクトップPCの上位クラスなら「EliteStudio(エリートスタジオ)」というブランドが付与される。

その上で、モデルのクラス(位置付け)を示す数字を後ろに付与する。数字は原則として奇数(3/5/7)がビジネス向け、偶数(2/4/6/8)がコンシューマー向けとなり、数字が大きいほどデバイスの機能(拡張性)や全体的な性能が上がるようになっている。例外として、最上位の「X(テン)」と、プレミアムラインまたは新フォームファクターの製品に付けられる「Ultra(ウルトラ)」はコンシューマー/ビジネスの両ブランドで付与される。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN