いつの時代も旅に出ることは憧れのひとつである。現代では様々な交通機関を使って容易に旅に出られるが、かつてはどうだったのか。江戸時代の2つの旅「温泉」と「西国三十三所観音巡礼」をテーマに、その歴史と魅力を紹介する企画展「温泉と西国三十三所巡礼−ひょうごを巡る旅−」が、兵庫県立兵庫津ミュージアム(神戸市兵庫区)で開かれている。2024年6月23日(日)まで。

2019(令和元)年、「1300年つづく日本の終活の旅〜西国三十三所観音巡礼〜」が日本遺産に認定された。兵庫県内には三十三所のうち、中山寺・播州清水寺・一乗寺・圓教寺の4つの札所と花山院という番外札所があり、現在も高い人気を誇る。一方、温泉も古来より高い人気を誇り、県内の有馬温泉(神戸市北区)と城崎温泉(豊岡市)は別格だったという。本展では江戸から大正時代にかけての温泉や聖地巡礼の旅の歴史を、本展の公式キャラクター・旅先案内犬のシロとクロとともに古書や絵画など約50点の資料から紐解いていく。

有馬と城崎は別格−それがわかるのは『諸国温泉功能鑑(しょこくおんせんこうのうかがみ)』。温泉の番付のようなもので、西の大関に「有馬温泉」、関脇に「木の崎温泉」の文字があり、両温泉が高い人気を誇っていたことがわかる。有馬温泉には一の湯・二の湯があり、旅人たちは自身が泊る宿坊によってどちらに入るか決められていた。また浴場の深さは1.2メートルで、立って入浴していたことが伺える。城崎温泉には江戸時代6つの外湯があった。人がなかなか訪れづらい場所にあるという立地条件から、有馬よりも湯治のために訪れる人が多かったのではないかとされる。

西国三十三所巡礼が始まったのは奈良時代といわれる。長谷寺(奈良県)の僧・徳道が病で仮死状態になった際に閻魔大王と出会い、人々を観音霊場に巡礼させる旨の託宣と33の宝印を託された。しかし巡礼は人々に浸透せず、徳道は中山寺(宝塚市)の石櫃中に法印を納めた。その後平安時代になって花山法皇が中山寺の宝印を探し出し、河内国石川寺(大阪府)の仏眼を先達として三十三所巡礼を行ったことから、人々に伝わったといわれる。史実として記録が確かめられているのは、平安末期の僧・覚忠や行尊による三十三所巡礼だが、現在とは札所の順番が一部異なるなどの違いがみられた。現在の順番と一致するのは室町時代の中期となる。

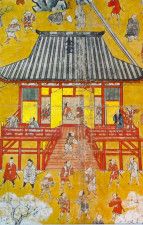

西国三十三所のひとつ中山寺を描いた高さ約2メートルの『中山寺参詣曼荼羅』。伽藍の様子や巡礼者が描かれている。「縦横に線が入っていて、折りたたんでいた跡と思われます。これは中山寺が戦国時代に焼失し、伽藍を再興する際に用いられたと考えられます」と同ミュージアムの曽根佑規学芸員は話す。

また当時の人が遺した日記や往来手形などからは、実際の旅の様子や費用など旅の側面も垣間見ることができる。

曽根学芸員は「江戸時代、西国三十三所巡礼の際に札所を順番に巡るルートではなく兵庫の名所も巡りながら巡礼する『兵庫廻り』があった。展示をみて(兵庫の)温泉や寺院の歴史を知ってもらい、是非現地へ足を運んでほしい」とする。

■兵庫県立兵庫津ミュージアム企画展

温泉と西国三十三所巡礼―ひょうごを巡る旅−

会期 2024年4月27日(土)〜6月23日(日)

会場 兵庫県立兵庫津ミュージアム ひょうごはじまり館2階

休館日 月曜日

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN