倉敷美観地区にある大原美術館は、倉敷が誇る文化施設の一つです。

じっくり見れば時間を忘れて滞在できるほど、充実した展示が魅力です。

地域に根付き、国内外問わず多くの美術ファンが集まる美術館ですが、2024年4月1日より、財団名および組織変更がおこなわれ、国内でも珍しい新体制で大原美術館の新たな挑戦がスタートしました。

その新体制とは、新設される大原芸術研究所が大原美術館と倉敷考古館を運営すること。

研究所が美術館を運営することで、どのような変化が訪れるのでしょうか。

2024年3月22日におこなわれた記者会見のようすをレポートします。

大原美術館とは

大原美術館は1930年に設立された、日本で最初の西洋美術を中心とした私立美術館です。

エル・グレコ、ポール・ゴーギャン、クロード・モネ、アンリ・マティスなど、世界的に著名な西洋画家の作品をはじめ、日本の近代美術作品や民藝運動にたずさわった作家の工藝品、古代オリエントや東洋の古美術など、世界中から集まった作品が展示されています。

また美術館の運営だけではなく、教育普及活動や社会活動にも力を入れてきました。

2024年4月1日、公益財団法人大原美術館は「公益財団法人大原芸術財団」へと名称変更し、新しく大原芸術研究所を設立しました。

さらに公益財団法人倉敷考古館と合併し、大原芸術研究所が大原美術館と倉敷考古館の二つのミュージアムを運営していきます。

研究所がミュージアムを運営することは珍しく、大原美術館にとっても新たな挑戦になるそうです。

2030年で設立100年を迎える大原美術館。このタイミングで組織変更をおこなうことに、どのような狙いがあったのでしょうか。

記者会見のようす

記者会見は2024年3月22日、児島虎次郎記念館でおこなわれました。

財団名および組織変更の経緯について

最初にマイクを握ったのは、公益財団法人大原美術館(取材時) 代表理事の大原あかねさんです。

会場の児島虎次郎記念館の紹介を軽くおこなった後、今回の組織変更の目的と経緯について説明しました。

大原芸術研究所、大原美術館、倉敷考古館の3組織でおこなう活動は、これまで取り組んできた調査研究、コレクションの保存・展示・学術交流はもちろんのこと、大原美術館100周年に向けた活動や、社会連携も皆様に向けて発信していきたいと思っています。

1930年に設立された大原美術館は、児島虎次郎(こじま とらじろう)が交流してきた作品を、一般の人々にも見ていただきたいという想いで設立されたミュージアムです。将来を築くミュージアムとなるべく、設立から5年後に財団化されました。

倉敷考古館は、第二次世界大戦後、吉備からの歴史を皆様と共有するべく、市民のかたがたの寄付などを集めて開館されました。倉敷考古館は、市民とともにあり、市民に開かれたミュージアムです。

大原としてこの二つのミュージアムを統合することで、新しい未来を切り開いていきたいと考えています。

地域に根差し、地域とともに長い歴史を過ごしてきた大原美術館と倉敷考古館。

「二つのミュージアムがひとつになることは、私どもにとって自然なことだった」と大原あかねさんは語ります。

今回の組織変更にあたり、研究所がミュージアムを運営するという新体制となりましたが、その目的については以下のように説明しました。

「芸術というのは時代の生き証人であると定義しています。研究を通して、芸術作品もとい生き証人の声を聞き、考古館やミュージアムを通して、その声を皆様に伝えていきたいと思っています」

公益財団法人大原芸術財団のミッション、ビジョン、コンセプト

続いて紹介されたのは、公益財団法人大原芸術財団のミッション、ビジョン、コンセプトです。

- ミッション:芸術・学問・民藝への深い信頼のもと、常に新しい知見を発信し、未来の希望へ貢献します

- ビジョン:アカデミアの土地の力が響き合うことで築かれる、強くてしなやかな社会を実現します

- コンセプト:芸術研究は人間研究

私が特に関心を持ったのはコンセプトでした。

「芸術は時代の生き証人」という言葉が出てきましたが、芸術作品をただの作品として扱うのではなく、一人の人間として扱うような印象を受けます。芸術作品に対する敬意や真摯さを強く感じました。

単なる芸術研究にとどまることはなく、そこからさらに、人や社会とはいったい何かを突き詰めていくそうです。

新組織では役員の多様性も目指しており、配布された新組織図の資料には、部長・課長の役職に女性の名前が多く見られました。大原あかねさんは「女性が推進していく新しい組織としても、今後の大原芸術財団にぜひご期待ください」と語ります。

大原芸術研究所 所長・倉敷考古館 館長のご挨拶

続いて、大原芸術研究所所長に就任する高階秀爾(たかしな しゅうじ)さんからの挨拶がありました。

高階さんは2002年から20年以上、大原美術館の館長を務めており、2023年7月に退任しました。

高階さんは大原芸術研究所について、「芸術や文化は国際的な交流であり、今後広げていくことが重要だと考えています。海外の施設と協力して交流を広げ、そして過去から未来へと歴史をつなげる研究所でありたいです」と語ります。

次に挨拶があったのは、現在大原美術館の館長を務めている三浦篤(みうら あつし)さん。

三浦さんは、倉敷考古館の館長、そして大原芸術研究所の副所長に就任しました。

冒頭に、「研究所がミュージアムを運営するという日本で初めての試みを、大原美術館を基盤に実現できたこと。そしてそのサポートに副所長として関われることを個人的にもうれしく思います」と話しました。

「倉敷考古館と大原美術館は、それぞれ歴史や成り立ちは異なるものの、その独自性を保ちながら連携することで、より価値のあるミュージアムになると考えています」

以前の新館長就任記者会見で、三浦さんは「発信と交流」というキーワードを挙げていましたが、「発信と交流」は芸術研究所の活動にも通ずるそうです。

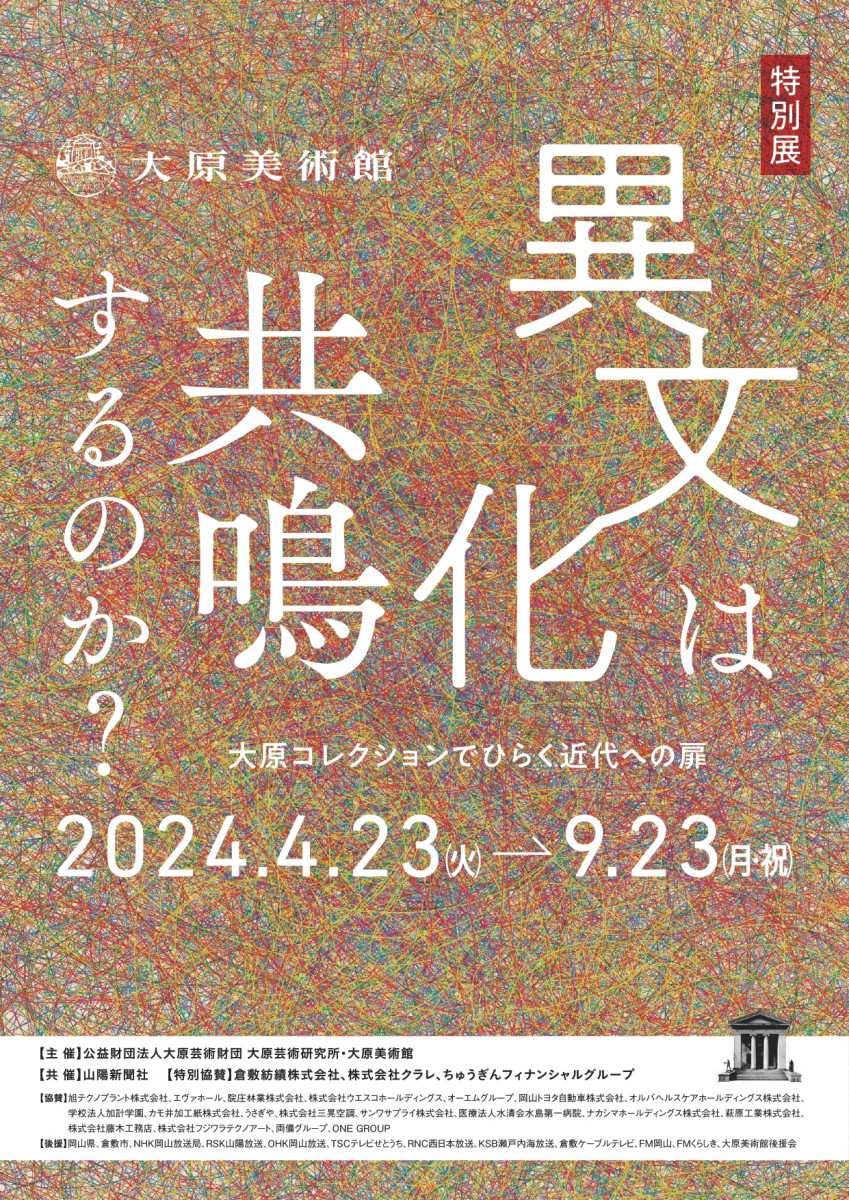

特別展「異文化は共鳴するのか?大原コレクションでひらく近代への扉」について

記者会見の最後に、特別展「異文化は共鳴するのか?大原コレクションでひらく近代への扉」について、三浦篤 大原美術館館長から案内がありました。

こちらの展覧会は、2024年4月23日(火)から9月23日(月・振休)まで大原美術館で開催されます。

三浦さんによると、100周年を控えた今だからこそ、大原コレクションを再検討するタイミングが訪れたとのことでした。「近代美術とは何なのか、近代とはどのようなものなのか」という問いかけが、今回の展覧会の根本的なテーマになります。

さまざまな異文化が共有、融合された時代ともいえる近代。

文化交流の視点に沿った新たな展示と、作品と資料による時代相の再現により、これまでの作品と大原美術館の魅力を新たな視点で楽しめるような展示になるそうです。

三浦さんは「大原芸術研究所の幕開けとなるような、新しい展示ができるのではないかと私自身期待しています」と開催に向けた意気込みを語っていました。

おわりに

90年以上の歴史を持つ大原美術館。

今回の組織変更のように、時代に合わせて進化していくからこそ、長く続いていける美術館であることを実感しました。

研究所がミュージアムを運営することで、美術作品の持つ意味や、当時の声をより鮮明に伝えられるのは、観る側にとっても大きな魅力になると思います。

これまで何度も訪れた人も、新たな視点で楽しめるミュージアムになりそうです。

新体制でスタートした大原美術館、そして倉敷考古館に、ぜひ足を運んでみてください。

著者:岩佐りつ子

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN