1982年にデビューを飾り、85年から86年にかけて発表した「ニューヨーク三部作」で一躍文学界のスターとなったアメリカ人作家のポール・オースター。去る4月30日、惜しまれつつも77歳の人生に幕を下ろしました。今回のメルマガ『ジャーナリスティックなやさしい未来』では要支援者への学びの場を提供する「みんなの大学校」学長の引地達也さんが、オースター作品の魅力を解説。さらに自身の希望であり続けているという、オースターが作中に記した言葉を紹介しています。

※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:米文学の旗手、ポール・オースターの「そんな感じ」が運んだ希望

その小説を読み終えると、いつもうなり、しばらくは身体を動かせず、その物語に身を置いておこうとする自分がいた。

それはポール・オースターの小説の読後、常におこる現象である。

読み進める高揚感を裏切らない巧みな構成と絶妙な隠喩と比喩。

家族のかたち、お金の価値、日常にある奇跡─―。

読み手に問われたテーマは多様だが、確実に物語は進行していくから、哲学的な問いを繰り返されながら、その展開に読み手は惹きつけられていく。

10代の頃に憧れた米国は、モノを知るにつれて、米国の現実に失望してしまう時もあるのだが、オースター作品は、米国や都市そのものが偶然性の極みであると喝破し、米国は魅力的な物語の舞台として輝きを発し続けた。

米国を身近な存在にし続けた米国文学の旗手、オースターの存在は偉大だった。

その彼が4月、肺がんの合併症により77歳で亡くなった。

1982年のデビュー作『孤独の発明』は父親をめぐる家族の物語だが、どこか不思議で物悲しい。

家族には切なさ、が伴うことを知る。

85〜86年のニューヨーク三部作と言われる『ガラスの街』『幽霊たち』『鍵のかかった部屋』は、コロンビア大出身のオースターとニューヨークのイメージを決定的にしたが、さまざまな人が集まる都市での人との出会いの偶然と人生の奇遇が折り重ねられ、人が生きることの普遍的な喜びとすぐそこにある絶望の境目を活写した。

特に私のような都市生活者へは、内容が悲劇的であっても、それは希望の反転のようにも思え、結局は都市には希望が満ち溢れているような気がするから不思議だ。

時折、出てくる大リーグのニューヨーク・メッツを応援するシーンやセリフがいい。

野球への愛に溢れるニューヨーク市民の言葉に胸がときめく。

オースターの作品の多くは翻訳家、柴田元幸さんによる邦訳が多く、この日本語も絶品な風合いを持たせてくれている。

私のようにオースターのファンであり、柴田さんのファンである人も少なくないと思う。

89年には米国史と連動するような展開で青年の存在意義を問う『ムーン・パレス』を発表する。

市民の奇跡の物語を集め、編集した『トゥルー・ストーリーズ』には、ため息をつく物語ばかりが収められている。

オースター研究の上智大の下條恵子は「人間の存在とは何か。これはオースターの作品に共通している特徴でもあります。自分のことを知っている人が誰もいなくなった社会で、自分が自分であることをどうやって証明するのか。名前は自分の存在の証明となりうるのか。彼の作品は、何によって人はその人たらしめられるのかを問い続けています」(上智大ホームページ)と分析する。

「言葉とは何か。これは時代を超えて文学が取り組んできた問いでもあります。彼は、そうした普遍的なテーマに挑み続けている作家」(下條氏)、オースター。

文学として評価を語れば堅苦しいが、前提として面白く、可笑しさが散りばめられている愛嬌がなんともいえないのだ。

大衆文化や野球、音楽の描写も秀逸だ。

『ミスター・ヴァーティゴ』は空中を歩ける少年を描いた寓話だが、それはどこか現実感がある。

この物語の影響か、私は何度も自分が空中を歩いている夢を見ることになったが、これは物語の末尾にこう書かれているのが影響したのかもしれない。

胸の奥底で、俺は信じている。地面から身を浮かせて宙に漂うのに、何も特別な才能は要らないと。

物語によると、空を漂うためには「まずは自分を捨てる、それを学ばなくてはいけない。それが第一歩であって、あとのことはすべてそこから出てくる」そうだ。

最後に誰もが空を舞えるかのように、「そう、そんな感じ」で締めくくられている。

その一言は私の希望であり続けている。

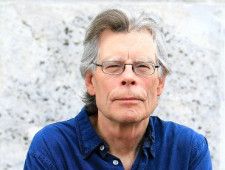

image by: lev radin / Shutterstock.com

MAG2 NEWS

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN