「アルバイトさんの中学3年の娘さんが不登校に。平日の日中、1人で家においておくのも、引きこもらせるのも良くないから、 店に連れてきて手伝わせたらあかんやろかと相談を受けて、快諾しました」

それから娘さんは、母親のバイト先であるハンバーグレストランに母親と一緒に通うことに。当時、中学生とあってオーナーが決めたのは以下のルールです。

・お給料は無し※お小遣いは渡す(笑)

・ホールでの接客はなしで厨房の手伝いのみ

・シフトには入れず労働力として見ない

最初は、特に変化は見えなかったそうですが、少しずつ心を開き、営業が終わってから調理の実習をするのが日課に。そして2学期から少しずつ学校にも行く日が出てきたそう。当初は進学に興味がなかった彼女ですが、そのうちに高校へ行きたいと思うようになり、 勉強も頑張って、無事高校生になりました。「今では高校に通いながら週末は正規のアルバイトさんとして、ハンバーグ店を手伝いに来てくれています」とのこと。

「料理つくるって無心になれるし愛だし。お腹と心を満たす仕事に触れて、気持ちが落ち着いていったのかも」

「必要とされてるという経験が娘さんの自信」

「学校では学べない社会のルールや厳しい現実など知ることで大きく成長します。働いてお金を稼ぐ大変さも身に染みてわかったはず」

「杓子定規一辺倒ではないやり方で、全員ハッピー。ルールの設定内容も素晴らしい」

「子供達は社会の中で育てていくという一つの例」

「お母さんがお店に頼れた勇気とお店の寛大さに拍手」

SNSでエピソードを発信すると、たくさんの反響が集まりました。

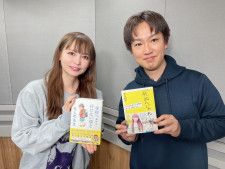

心境の変化の舞台となったハンバーグレストラン「コンナトコロニハンバーグ」(兵庫県たつの市)のオーナー小林琢さんと現在高校2年生になる瀬山夢菜さん、母親のゆかりさんに詳しい話を聞きました。

「不登校1年。途方に暮れて相談しました」(母)

「お店をオープンして2年。いろいろあった中でも、夢菜さん親子のことは忘れられない経験です」と語る小林さん。

「不登校の娘を一緒に連れてきても良いか?」と相談を受けた小林さんは、母親であるゆかりさんと話し合ってお互いの立ち位置をつくることを意識したルールを設定。そこには、「普通の学生よりも先に社会体験をすることでいろいろ感じてもらい、自分が元いるべき場所へ戻れるきっかけになれば」という思いがありました。

ゆかりさんは、夢菜さんが不登校になってから毎朝、学校に行くように促してきたと当時を振り返ります。「中学2年生の1学期途中から不登校が始まりましたが、本当に格闘の毎日でした。原因もよくわからず、解決には至らずで、親としてどう向き合ったらいいのか、私自身、わからなくなっていました」。

不登校になって1年が過ぎた頃、ゆかりさんは小林さんの営むレストラン「コンナトコロニハンバーグ」で働くことに。仕事のこと以外でも親身になって話を聞いてくれる小林さんの人柄に触れ、働き始めてすぐに夢菜さんの現状を相談しました。

「これは私の性格でしょうが、娘の不登校を周囲に隠そうと思ったことはないんです。それまでも、周りから娘のことを尋ねられると、正直に答えてきました。親は子供のいちばんのの理解者でありたい。常にそう考えて、周りに隠したりウソをつくような姿を見せたりしないことを意識してきました」。

「社会経験を通じて、自分がいるべき場所に戻れるように」(オーナー)

ゆかりさんが「一緒にお店行こう!」と誘うと拒否することもなかった夢菜さんの様子を、小林さんは「劇的な変化があったり感じたりはありませんでしたが、元々料理が好きだったようで、毎日のように営業終わりに、料理長から教わって調理の実習をしていました。それを他のアルバイトさんの昼食に振る舞い、“美味しい!”と言ってもらっていると、嬉しそうにしていたのが印象的でした。学校とはまた違ったコミュニティの中に居場所ができた形ですが、楽しそうにしてくれていたのが単純に嬉しかったです」。

ゆかりさんも、「娘は、料理を作ることがもともと好き。私が毎日、学校に行かせようとしている時の姿とは違い、毎日が楽しそうに見えました。自分の居場所を一つ見つけたように感じました」と同じ感想を持っていました。

「親御さんが内容を知ったら驚かれるかもですが(笑)、親の立場ではなかなかできない話もしました。僕自身、優等生ではなかったけど、同じ歳ぐらいの時、学校や、親、進路についてどんなことを考えていたか、どんな学生だったか、そして大人になってどうだったかなどを積極的に話すようにしていました」と小林さん。親でも先生でもない立場で話すことを心がけていたそうです。

「ダルッて思ったけど、いざ行くと楽しくて!」(娘)

当の夢菜さんに、お母さんとアルバイト先に行こうと言われた時の心境を聞くと「正直、ダルいなと思いました。昼夜逆転に近い生活になってしまっていたので。でも学校に行かなくなってからずっと家にいる生活だったので、ちょっと楽しみやなという気持ちもありました」。

お母さんと一緒に行って何ができるの?と不安を抱きながら行くようになったものの、すぐに楽しさが上回りました。

「不登校になり、家の外に出たらダメと思っていたけど、気分転換になるような場を作ってくれたことがすごく嬉しかったです。昼夜逆転していた生活も、少しずつ朝、起きられるようになって、不登校ではありましたが、毎日が充実していました」。

毎日でも行きたいと思ったそうですが、小林さんとの取り決めでゆかりさんの勤務時間のみの同行。お店で他のスタッフたちと接することや手伝いをすることも楽しく、少しずつ「学校へ行ってもいいかも」「進学もありかな」と気持ちに変化が訪れたそう。

「料理が楽しい、もっと料理が上手になりたいと思うようになったんです。料理人や美容師など手に職をつけることを将来の夢のひとつに考えるようになりました」。

中学3年生の卒業直前まで不登校は続きましたが、高校に進学後は楽しく通学。この4月に高校2年生になりました。不登校時代の自分に声をかけるなら「楽しい高校生活が待っとるから塞ぎこまんと頑張れ!でも、もうちょっと勉強はしておいた方が良かったかな!(笑)」。

小林さんは、「紆余曲折はあったと思いますが、今、高校にも通い充実しているようで嬉しいです。実はウチを辞めて、他でアルバイトをしていた時期もあるんですが、ウチで働くほうが楽しかったと戻ってきているんです。それも嬉しいです」

今回の投稿には、不登校経験者から、「涙がこぼれました。高校時代、不登校だった娘もお弁当屋さんでアルバイト。世間的には非難されるでしょうが、彼女にとってとても大事な経験で一生の財産となりました。不登校はマイナスばかりではなく、プラスになることも」

「私も高校時代に不登校になった。同世代が朝から学校に行く中、朝から夕方まで自分の親より年上のパートのおばさん達に混ざって働いたけど、おばさん達は細かい事は詮索せず、優しく仲間に入れてくれた」と、経験を共有する人もいました。

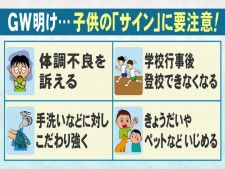

令和4年度の調査(※1)では不登校児童生徒は10年連続で増加し、小・中学校における不登校児童生徒数は約29万人、前年度は約24万人となっています。

社会問題としてたびたび取り上げられるものの、その事情や悩みは親子によって異なることが、問題の根深さでもあり、解決策についても「これが正解」とは言い切れません。しかし、学校以外の居場所に身を置くことで新たな発見や現状の打破になる可能性もあるのではないでしょうか。

(※1)こども家庭庁発表の「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」より。

(まいどなニュース/Lmaga.jpニュース特約・宮前 晶子)

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN