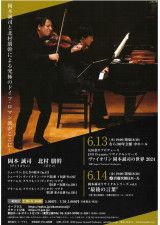

シューマンとブラームスを中心にプログラムが組まれてきた岡本誠司リサイタルシリーズ。vol.4は、“最後の言葉”と題され、シューマンのヴァイオリン・ソナタ第3番やブラームスの2曲のクラリネット(ヴィオラ)・ソナタ(ヴァイオリン版)という、二人の作曲家の最晩年の作品が取り上げられる。

岡本は、4月末にクリストフ・エッシェンバッハ指揮NHK交響楽団と、シューマンの最晩年の作品の一つ、ヴァイオリン協奏曲を共演したばかり(昨年5月にはベルリンでエッシェンバッハ指揮ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団とブラームスのヴァイオリン協奏曲を共演)。シューマンとブラームスを追って来た岡本の取り組みが今回のリサイタルで一つの完結を迎える。

――今回取り上げられるシューマンのヴァイオリン・ソナタ第3番は、先日、NHK交響楽団と共演したヴァイオリン協奏曲とほぼ同時期の作品なのですね。

ヴァイオリン・ソナタ第3番は、ヴァイオリン協奏曲の1か月ほどあとの作品で、最後に書かれたピアノ独奏のための「天使の主題による変奏曲」との間に位置する数少ない作品の一つです。つまり、本当にシューマンの”最後の言葉”の一つととらえてよいと思います(注:シューマンは1854年2月に自殺を図り、1856年7月、精神療養所で亡くなった)。第1番、第2番と比べると、更に極限に達しようとしている、ギリギリの表現や音楽作りがなされている瞬間が多いですね。

第1楽章では、それまでのソナタと構成(注:序奏と主部)は同じでも、テンポ表示の変化が書かれていなかったり、どういうテンポでどのように演奏するのかも不明瞭で、それは、彼自身が新しいスタイルを目指していたのかもしれませんし、白黒つけたくなかったのかもしれません。

――このヴァイオリン・ソナタ第3番は、ディートリヒやブラームスと共作した「F.A.E.ソナタ」(注:第1楽章をディートリヒ、第2、4楽章をシューマン、第3楽章をブラームスが担当。ブラームスの書いた第3楽章スケルツォが単独でもしばしば演奏されている)でシューマンが書いた第2、4楽章に、新たに楽章を書き加えて、一つのソナタとしたものなのですね。

「F.A.E.ソナタ」は、このリサイタルシリーズのvol.1(2021年6月10日)で、反田(恭平)くんと全楽章を演奏して、レコーディングもしました。

1853年9月のシューマンとブラームスとの出会いがきっかけで、10月に「F.A.E.ソナタ」をヴァイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムにサプライズ・プレゼントとして書いたというのは素敵な話ですが、ヴァイオリン・ソナタ第3番では、「F.A.E.ソナタ」でのディートリヒのメロディ豊かな第1楽章や若くイケイケな二十歳のブラームスのスケルツォとはまったく違うものを挟みこんでいます。

序奏と主部がつながって書かれている第1楽章、FAE(ファラミ:「自由だが孤独」というモットーの頭文字)のテーマが美しいインテルメッツォの第2楽章、自由を求めているが自由が得られない短いスケルツォの第3楽章。そして第4楽章は、最後のコーダでヴァイオリニスト泣かせのパッセージが続きます。第4楽章は、イ短調で始まりイ長調で終わりますが、それはハッピーエンドなのでしょうか? 僕には、シューマンが自分の理想郷を求めて当てもなく駆け回っている、現実的に駆け回りたいがそれができないので幻想のなかで駆け回っている、というように感じられます。つまり、ハッピーな大団円にはならないような表現をしたいと思っています。

――「おとぎの絵本」はもともとヴィオラとピアノのための作品ですね。

シューマン自身によるヴァイオリンとピアノへのアレンジがあるので、それを演奏します。

この「おとぎの絵本」に関しては、先日、クロンベルク・アカデミー(注:岡本が在籍している、ドイツの世界的な音楽アカデミー)で世界的なヴィオラ奏者のタベア・ツィンマーマンさんにレッスンを受けました。彼女も、ヴァイオリンとピアノの版を聴くのは初めてだったそうです。彼女のヴィオラ奏者としての、そして音楽家としてのノウハウを知れたのは非常に勉強になりました。シューマンがヴィオラという楽器の特性を高いレベルで理解していたことが、ヴァイオリンで取り組むことによってわかりましたね。同じレッスンに参加していた、親友で、タベアの弟子である、ヴィオリストのサオ・スレーズ・ラリヴィエール(注:5月に東京交響楽団の演奏会のソリストとして来日)からも意見をいただきました。

1851年に書かれているので、シューマンの”最後の言葉”に近い作品だと感じています。シューマンの二面性がまざり始め、少しにごり始めているような瞬間があります。最後の第4曲は、天に召されていくような感じがします。天上の音楽なのでしょうか?

ヴァイオリン・ソナタ第3番は、シューマンの事実上最後の室内楽作品であり、演奏会の前半を通して、シューマンが「子どもの情景」、ピアノ五重奏曲、ピアノ協奏曲などを越えて、最後にたどり着くまでの道筋、たどり着いた景色がどのようなものであったかを、感じていただきたいですね。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN