米国食肉輸出連合会(USMEF)はこのほど、東京都江東区のキッチンランド江東で「アメリカンビーフマイスター」の第2回講習会を開いた。

「アメリカンビーフマイスター」は、アメリカンビーフについて豊富な知識を持ち、調理に関しても秀でた技能を持つ料理のプロフェッショナルのみに与えられる、USMEFによる認定資格。取得には、アメリカンビーフに関する講義や実技講習を修了する必要がある。

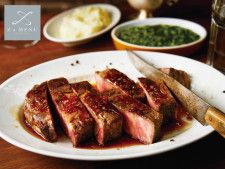

プログラムの第2回目となる今回は、料理研究家の行正り香さんを講師に迎え、バターステーキの焼き方講座と参加者による調理実習が行われた。この日は、米国から来日していた牛肉生産者らも参加し、日本のキッチンを使ってバターステーキを焼き上げた。

料理研究家の行正り香さん

料理研究家の行正り香さん

冒頭、USMEFのジョン・ヒナーズ上級副社長は、「第1回目の講習会からアメリカンビーフについて学んでいただき感謝する。今回は米国の生産者17人と日本を訪れ、日本の食のトレンドなどを学びにきた。本日は生産者たちにも気軽に質問をしていただきたい」とあいさつ。

続いて、行正さんが講師となり、アメリカンビーフのサーロインを使ったバターステーキの焼き方を紹介した。行正さんはアメリカンビーフの特徴について、「赤身でヘルシーであることに加え、穀物肥育されていることで、肉質に甘みやうまみがある」と強調し、「本日はこれに夏野菜のグリルを合わせた一品を紹介する。アメリカンビーフのおいしさと、どのように調理するのかを学んでいってほしい」とした。

また、使用する部位について、「季節によってメニューも異なるように、どの季節にどの部位を食べたいかで選ぶ部位も異なってくる。今回使用するサーロインは赤身が多く、夏に向けてぴったりのメニューとなる」と紹介した。

調理実習の後は、自らが調理したステーキを試食するとともに、参加者と米国の生産者がテーブルを囲み交流を図った。また、女性生産者を代表し、ネブラスカ州で肉牛生産を行うジューン・ロセケさんがアメリカンビーフの生産について、実際に家族で経営する農場を、写真などを交えながら紹介した。

〈学生向けプロジェクト通じ、米国生産者と日本の学生が交流を図る〉

同日、米国食肉輸出連合会(USMEF)は来日した生産者とともに、東京都豊島区の本郷中学校・高等学校で学生向けプロジェクトを実施した。

USMEF、本郷中学校・高等学校で学生向けプロジェクト

USMEF、本郷中学校・高等学校で学生向けプロジェクト

当日は、ESS(EnglishSpeaking Society)部や社会部、料理研究部に所属する生徒などを対象に、米国から来日した牛肉生産者が米国における牛の生産などについてレクチャーした。

講義のなかで、生徒たちは米国の広大な土地を活用した肉牛生産のスケールの大きさに驚きを見せ、「農場の仕事でもっとも大変なことは」「アメリカンビーフの一番おいしい調理方法は」などの質問が挙がった。その後、アメリカンビーフのステーキが提供され、実際にその味わいを確かめていた。

また、グループに分かれてディスカッションも行われ、各グループに生産者を交えながら、「日本の20代の消費者に向け、どのようにアメリカンビーフを訴求していったらよいか」をテーマに話し合いが行われた。生産者と英語で一生懸命コミュニケーションを取りながら、活発な議論が繰り広げられていた。

グループごとに話し合いの結果が発表され、「高たんぱくで低カロリーといったアメリカンビーフの品質や特徴、また安全性に関する訴求が必要」との課題が示されたほか、アメリカンビーフの消費拡大に向け、▽SNSを活用したプロモーション▽生産者や生産工程を動画などで紹介▽イベントやフェアなどを通じたアメリカンビーフの食体験▽日本の調味料(わさび・しょうゆ)と合わせたメニュー開発▽給食やお弁当に使える冷凍食品の開発――などのアイデアが発表された。

このほか、BBQと関連付けた、「BBQ用品メーカーなどとのコラボレーション」「BBQアミューズメントパークをつくる」といった意見も聞かれ、生産者らは感心したようすで耳を傾けていた。

〈畜産日報2024年5月21日付〉

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN