すーさんの著書「いただきます!からはじめる おさかな学 〜1匹の魚から海の未来を考えよう」(リトルモア刊)

「魚に興味をもてば、世界はもっと広がっていく!「おさかな小学校」校長 すーさんに教わる、魚の食育&SDGs【前編】」のつづきです。地球温暖化による海水温の上昇や魚の乱獲など、いま漁業や海の世界ではさまざまな問題が起きています。何もしなければ、将来は魚がいなくなってしまうかも!?

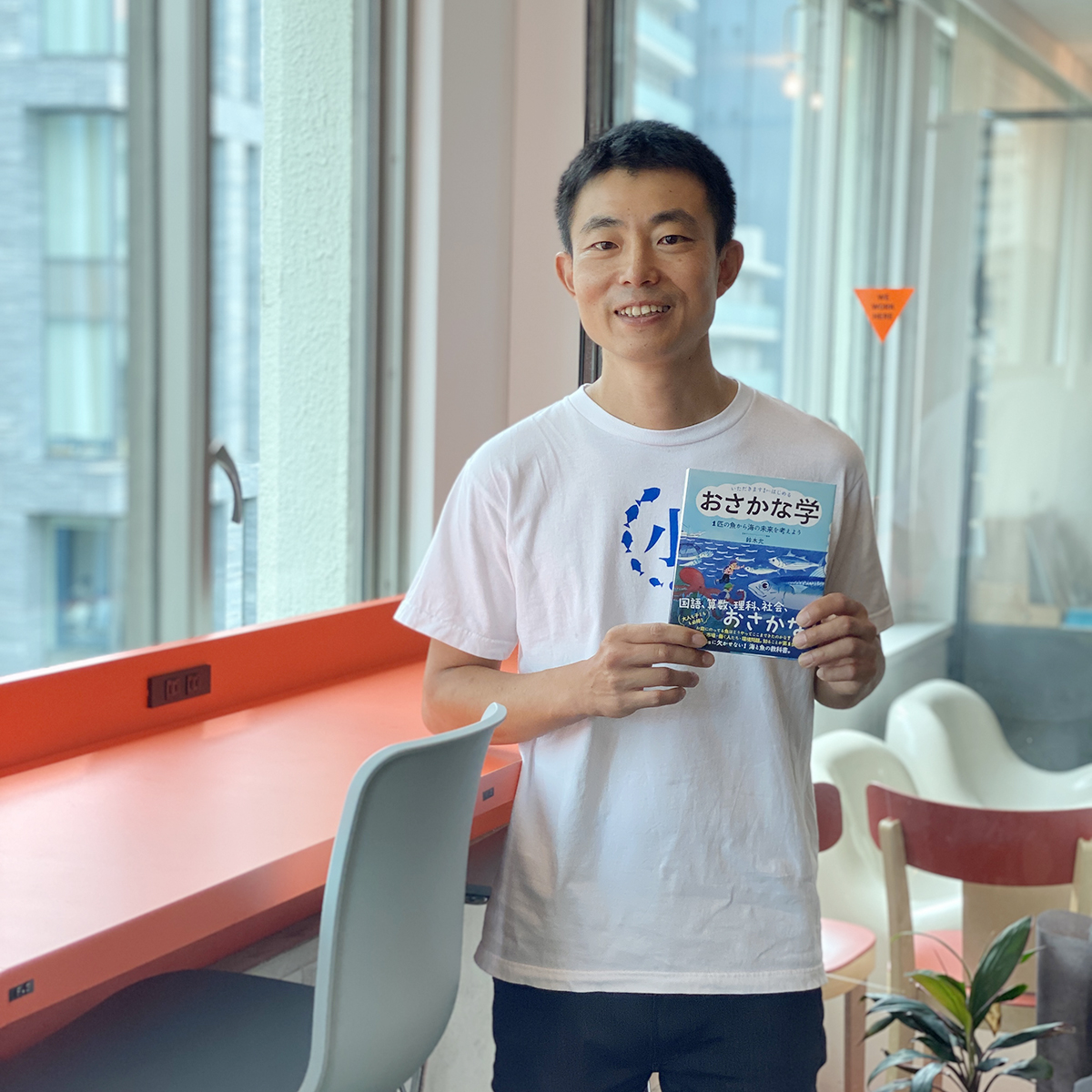

そこで、魚や海にもっと関心を持ってほしい! と奮闘しているのが、子どもたちに向けたオンライン授業「おさかな小学校」(https://www.osakana-sho.jp/)の校長で、「いただきます!からはじめる おさかな学 〜1匹の魚から海の未来を考えよう(リトルモア刊)」の著者でもある、すーさんこと鈴木允(まこと)さん。

鈴木 允(まこと)プロフィール

鈴木 允(まこと)プロフィール日本サステナブルシーフード協会代表/「おさかな小学校」校長

1980年、東京都生まれ。京都大学総合人間学部在学中に漁業の問題を知り、漁師見習いの生活を体験。卒業後は、水産卸売会社のセリ人として築地市場で8年間働く。さらに東京大学大学院農学生命科学研究科で学びながら、国際的な非営利団体MSC(海洋管理協議会)の日本事務所に入り、全国の漁協や行政団体をまわって、MSC認証認証プログラムとMSC「海のエコラベル」を広める活動に尽力。2019年6月には「日本漁業認証サポート」を設立。宮城県気仙沼市にも拠点をおき、持続可能な漁業へ転換していくために活動。子どもたちに向けたオンライン授業「おさかな小学校」を開講中。

HP:https://www.osakana-sho.jp/

著書:「いただきます!からはじめる おさかな学 〜1匹の魚から海の未来を考えよう(リトルモア刊)」

前編につづきこの後編では、クイズ形式で魚や海のために私たちができることなどをご紹介します。

Q:魚はたくさん卵をうむから、いくら獲っても獲りすぎにならない?

© chapinasu,Miyuki Omori- stock.adobe.com

多くの魚はたくさんの卵を生みます。たとえば、たらこ一腹には、数十万〜数百万粒の卵がつまっています。これがみんなタラになったら、海の中はタラであふれちゃいますよね?

でも、実際には、小さな魚を食べる大きな魚もたくさんいるので、たくさんの卵を産んでもそのなかのごく一部しか成魚になることができません。

高性能な漁船や漁具を使ってたくさんの魚を獲れば、やはり獲りすぎになって、海から魚がいなくなってしまうのです。

「そこで必要なのが、海にどのくらいの魚がいるかという科学的な資源評価をして、このぐらいだったら獲っても大丈夫という漁獲ルールをつくり、魚を獲ったらサイズと量を報告して、また漁獲ルールを見直していくという仕組みづくり。海の魚は共有資源なので、漁業者、行政、科学者など、さまざまな人たちが協力して管理しなければなりません。

日本では2020年から法律が施行され、漁師さんも努力してこのような流れで動いているのですが、うまくいっていない部分があるのも事実。

だからこそ、まずは私たち消費者側が魚や海に関心を持って、小さな魚は買わない、旬の魚を食べるといったアクションを起こすことが大切なんです」

Q:温暖化で増えている魚がいるって本当?

© logistock,Miyuki Omori- stock.adobe.com

今年の夏は日本各地で最高気温の記録を更新し、多くの人が地球温暖化を実感しましたが、温暖化は海の中でも起きています。

水温が上昇し、サケやサンマなど冷たい水を好む魚たちが日本で獲れなくなってきています。一方、暖かい水を好む魚が増えているのもたしかです。

「たとえば、寒ブリの産地で有名なのは、北陸。富山県の氷見の寒ブリや石川県の能登の天然寒ブリはブランド寒ブリとして人気があります。

© hungryworksnaoko- stock.adobe.com

しかし近年、北陸よりも冬のブリの漁獲量が増えているのが、北海道なんです。これは温暖化によって海水温が上がり、本来獲れていた漁場よりも北へ移動しているため。昔は北海道でブリが獲れたなんていったら大騒ぎだったのに、今では当たり前になっています。

温暖化によって海水温が上がると、魚の生息分布が変わるだけなくさまざまな問題が起きています。

・もともと海藻がたくさん生えていたところに、その海藻をエサにする「本来はいるはずのない魚たち」が南からきて越冬するようになったり…

・水温の上昇で海藻が育たなくなってしまう磯焼けという現象が起き、「海藻に卵を産みつけるさまざまな生き物たち」が姿を消していっていたり…

このように魚が生きづらく産みにくい状況になっているときは、漁獲を抑えて魚が育つまで待つことが大事。

数が減っていたり高騰している魚はなるべく食べるのを控え、増えている魚をいただく。そういった行動も魚たちを守ることにつながります」

Q:天然の魚が減っても、養殖で魚を増やせるから問題ない?

© VectorMine,Miyuki Omori- stock.adobe.com

健康でおいしいお魚は、世界中でも大人気。世界の水産物の消費量は、年々伸び続けています。その消費を支えているのが養殖業。

天然の水産資源は限りがあるから養殖を増やせば…という声も聞こえてきそうですが、養殖の魚は、天然で獲ってきた稚魚を使ったり、天然の魚をエサとして与えたりします。

養殖だからといって無尽蔵に増やせるわけではないのです。

たとえば、うなぎ。数年前にうなぎの数が減っているというニュースをよくやっていたため、買い控えた方も多いかもしれませんが、最近では土用の丑の日になるとまたスーパーでたくさん売られるようになりました。

そのためつい忘れがちですが、依然としてうなぎの資源は危機的です。ニホンウナギは絶滅危惧種に指定されていて、近い将来いなくなってしまうかもしれません。

© kai,Tsuboya- stock.adobe.com

「ニホンウナギはマリアナ海溝付近で産卵し、黒潮に乗って稚魚が日本や中国までやってきます。稚魚であるシラスウナギは、今のところ自然から採捕したものに依存しています。

本来は許可を得た漁業者が稚魚を獲って、養鰻業者に売って養殖されるのですが、密漁されたシラスウナギも多く流通していると言われています。輸入うなぎに関しても、流通が不透明なものが多いのが実態です。

高級魚のクロマグロも近年盛んに養殖されていますが、天然の稚魚を使っている養殖場が多く、また、エサも天然魚を与えています。クロマグロは1㎏太らせるために15㎏ものエサを必要としています。

© satou y1,afterglow005- stock.adobe.com

日本は世界第2位のエビの消費国ですが、自給率はたった4%。90%以上をインド、ベトナム、インドネシアといった東南アジアなどの海外から輸入しています。

© norikko,uckyo- stock.adobe.com

そしてそこでは、マングローブの森だった地を切り拓いてエビの養殖場にするといった環境破壊が起き、エビの殻を剥く作業場では長時間労働や児童労働がおこなわれるなど、さまざまな問題が起きているんです。

養殖だからといって安心せず、どこでどのように生産された魚なのか、チェックしてから買うことが必要だと思います。

豊かな海を守るために

まずは知ることから始めよう!

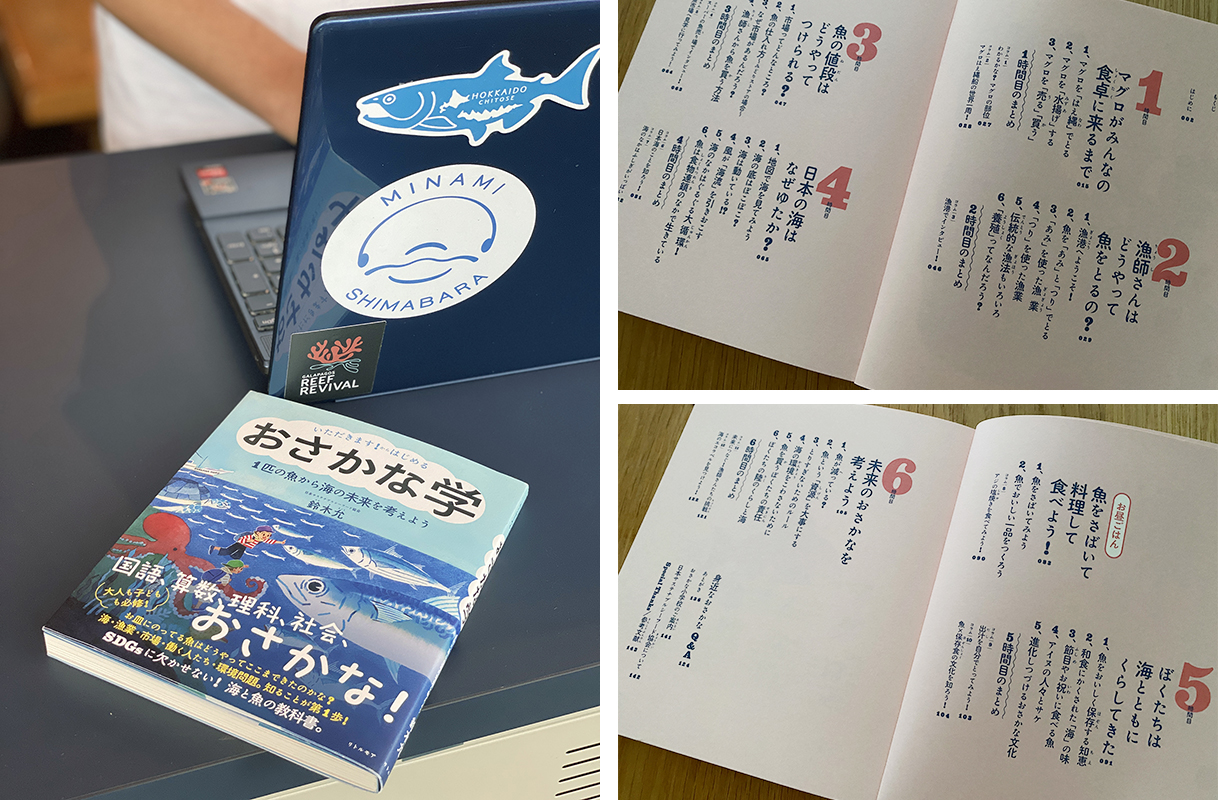

すーさんこと鈴木允さんの著書「いただきます! からはじめる おさかな学 〜1匹の魚から海の未来を考えよう」(リトルモア社)は、大人と子どもが一緒に楽しく魚と海のことを学べる一冊。

私たちが暮らしている地球の7割は海で、人は海からたくさんの恵みをもらっています。とくに日本は国土の12倍もの海域を持っていて、そこで獲れる魚のポテンシャルはとても大きいものです。

これから世界では食糧難が起こるといわれていますが、豊かな資源をきちんと管理し、守ることができればその心配もなくなるはずです。

まずは、大人も子どもも魚や海に関心を持ち、知識を身につけるようにしましょう。そうすれば、減っている魚や小さなサイズの魚はなるべく食べないように気をつけることができるし、旬の魚や未利用魚を選べるようになるので水産資源の回復にも貢献できます。

何より旬の魚はおいしいですし、新しい魚を食べてみたりいろいろな調理法を試してみることで日々の食卓が豊かになります。

この機会にぜひ“魚や海のためにできること”を、親子で考えてみてはいかがでしょうか。

\ 親子で楽しく学ぼう /

「いただきます!からはじめる おさかな学 〜1匹の魚から海の未来を考えよう」(リトルモア刊)

国語、算数、理科、社会… おさかな! 海にかこまれた島国で生きる私たちの必修、SDGsにも食育にも欠かせない「おさかな学」の1日授業を体感できる一冊です。

魚を見るのも食べるのも、100倍楽しくなる! 海の問題がもっと「自分ごと」になる。図鑑や絵本から、さらに一歩ふみこんで、魚と海のことをお子さんと一緒にしっかり学んでみませんか?(漢字にふりがな付き※小学5年生以上向け)

【おさかな学の時間割】

1時間目:マグロがみんなの食卓に来るまで ⇒ 流通

2時間目:漁師さんはどうやって魚をとるの? ⇒ 漁業

3時間目:魚の値段はどうやってつけられる? ⇒ 市場・セリ・直接取引

4時間目:日本の海はなぜゆたか? ⇒ 海流・海洋大循環・食物連鎖

お昼ごはん:魚をさばいて料理して食べよう!

5時間目:ぼくたちは海とともにくらしてきた ⇒ 食文化・技術の進歩

6時間目:未来のおさかなを考えよう ⇒ 環境問題・SDGs

(佐々木彩子)

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN