▶︎ 特集「働くママのセルフケア」の記事はこちら

お話をしてくださった方

久手堅 司 先生

(せたがや内科・神経内科クリニック院長)

『気象病ハンドブック』(誠文堂新光社)の著者で、「自律神経失調症外来」「気象病・天気病外来」で5,000名を超える診察実績がある久手堅(くでけん)司先生に、忙しいママこそ知っておきたい自律神経のセルフケアについてうかがいました。

産後のママにありがちな不調、原因は?

――先生の日頃の診察の中で、ママ特有の問題や悩みなど気づかれたことはありますか?

久手堅司先生(以下、久手堅) 小さなお子さんがいる女性の受診は多いです。子育てで負担がかかることで、気圧の変化で不調がおこる気象病を発症する場合もありますし、頭痛がもともとあった人は頻度が多くなっていると思います。

――子育ての中で、どんなことが体に負担をかけているのでしょうか。

久手堅 赤ちゃんを抱っこする側(利き腕の反対側)の腕や肩が凝ってきて、それから片頭痛のような“片側の頭痛”が起こる人が多いですね。睡眠時間が少ないことで、頭痛の頻度が増えてしまう場合もあります。

それを治療しようというとき、授乳中は使える薬の種類が限られています。頓服の頭痛薬で出したいものがあっても、妊娠中、授乳中は避けることがあります。そうやって薬の選択肢が狭まってしまうので、痛みにうまく対処できないこともありますね。1歳くらいまでは授乳されていることが多いので、ある程度の期間、薬に制限があることが治療する上で問題になっていると感じています。

――薬の種類が限られるのは仕方ないことですが、もどかしいですね。薬に頼らずにできることはありますか?

久手堅 頭痛でも目まいでも、気象病でも、その不調がどこから起きているのか探ることが大事です。

子育て中は結局、先にあげた2つの理由、赤ちゃんを抱っこしていることと、睡眠時間が削られていることが原因となることが多いです。

でも、抱っこはしないわけにはいかないし、大事なお子さんを落とさないようしっかり抱くのでどうしても負担がかかります。抱っこする腕を交互にして負担が偏らないようにするのもいいですが、結局どちらかの肩に負担がかかることは避けられません。

睡眠に関しても、規則正しく寝起きすることが望ましいですが、子供がいるとなかなかそうもいかなくなってしまいます。その生活に適応できればいいのですが、お子さんが日々成長していく中で、それも難しいことでしょう。

――原因がはっきりしていても、どうにもならないことばかりですね。

忙しいママでも気象病や自律神経による不調をケアする方法

『気象病ハンドブック 低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア』(久手堅司 著、誠文堂新光社)p.126より

『気象病ハンドブック 低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア』(久手堅司 著、誠文堂新光社)p.126よりマッサージ写真 撮影:もろだこずえ、モデル:杜野まこ

――薬に頼ることも、直接的な原因を取り除くことも難しいママの場合、どのようにケアをしていけばいいでしょうか。

久手堅 辛いときは飲める鎮痛剤を飲んでいただいて、あとはマッサージやストレッチ、深呼吸などを実践していただければと思います。これは「1日の終わりに子どもが寝たらやろう」ではなく、子育ても仕事もしているなら、その合間、合間にメンテナンスを入れていった方が、疲れがたまりにくくなります。

――何とか時間を確保するのではなく、できるときにやるといいのですね。

久手堅 週末の1日にまとめてセルフケアをしても、その日と翌日しかよくなりません。日ごろから1回1〜2分でもいいので、こまめにやっていただければ。不調はあくまでも積み重なることで消えなくなるので、ひとつずつ貯めないようにすることが大事です。

――1〜2分の時間でどんなことができますか?

久手堅 例えば、頭が痛いときにこめかみを押すだけでもいいんです。片頭痛だったら、痛む側を指で抑えていれば血管の拍動も抑えられるし、軽く揉んだりするだけでラクになる。目の疲れも、生活しているだけでずっと何かを見ていることになりますし、加えてスマホも見ていると思うので、眼精疲労になりやすい状態です。そこで目を休めることを意識するだけでも、不調が改善していくことがあります。

――意外と簡単な方法で不調を消すこともできるのですね。それなら子育て中でもできそうです。

久手堅 自律神経って、みなさんきっちりしないと、規則正しい生活をしないと治っていかないと思っている。けれど、そうとは限らないんです。睡眠時間が規則正しくとれなくても、お子さんと一緒に昼寝をするという手もあります。ただ、女性には短時間の睡眠が苦手な人もいます。血圧が低めなならば、一度寝てしまうとそのまま本当の睡眠に入ってしまって起きられなくなったり、起きてもだるくて活動できなくなったりるすことが多いです。そういう人はうまくいかないので勧められないのですが。例えば15分、または30分の昼寝ですっきりできるなら、使える手段として昼寝をしていただくのもひとつの方法ですね。まとめて睡眠がとれなくても、こまかく分けて昼寝ができれば、その分疲れやさまざまな不調が減っていきます。

――子育て中でも工夫すればできることはあるんですね。

久手堅 そうですね。うまい具合にすき間時間を見つけることが大事になってきますね。ただ、自分のご褒美時間というときに、スマホで色々見たり読んだりするのが好きな人も多いですよね。それはやはり目の疲労が積み重なっていくので、自由時間の過ごし方も工夫が必要です。スマホばかり見るのではなく、マッサージやストレッチも取り入れてみてください。これらは始めは億劫かもしれませんが、一度体が楽になることを覚えれば、やることが苦ではなくなっていきます。

――ふとした時間にスマホ、見ています……。少しでもケアする時間にまわしたいと思います。

久手堅 あまり大きく考えず、ちょっとしたことから取り組んでいただければと思います。子育て世代の人に診察で「わたしの自律神経は整わない状態だから、治らない」と言われても、「いやそこまでとらえなくても」と思ったりします。「少し前までそんなに不調がなかったのなら、そこに戻せばいいだけですよ」とお伝えしています。

――産後に調子が悪い状態が続くと、すがりたい気持ちにもなるかもしれません。

久手堅 自律神経の不調は、すぐに医療機関で、というよりも、まずどこから不調が来ているのか、向き合うことが大事です。その上で、辛いときは無理をしないで、毎日頭痛が続くとか、気象病や自律神経の不調が続くようであれば、受診をしてください。

おさえておきたい自律神経のセルフケアのポイント

――書籍では自律神経のセルフケアの方法も充実していました。忙しい中でも「これだけは」というポイントがあれば教えてください。

久手堅 「呼吸」だけは実践してみてください。呼吸は座っているときでも意識できます。胸式呼吸は交感神経優位、腹式呼吸は副交感神経優位になります。何をしているときでも呼吸はしていますが、あまり意識をしていないと、浅い呼吸になって交感神経優位になります。呼吸のとき、横隔膜を含む胸のユニットは上下に動くのが理想ですが、それがうまくできていないだけでも、自律神経系の不調が出ることがあります。書籍にある呼吸だけでも覚えるといいですね。慣れてくると、深呼吸をして息を吐くだけでも、ストレスは抜けるので。

これをじっくりやる時間がないならば、息を吐くことを意識するだけでもいいです。息を吐くときはリラックスモードになるので、吐くことを意識するだけでも変わってきます。呼吸は意識するだけで変えられるので、まずやってみてください。

――わかりました!

――もう少し余裕があるとき、ほかにやってみるといいことはありますか?

久手堅 呼吸のほかは、マッサージやストレッチなどは優先度は同程度です。どちらでも、自分が楽になるものから取り入れていただければ。呼吸をマストとして、そのほかは心地良いと思えるものからやってみてください。

――呼吸を意識して、あとは自分がいいと思うものを自由にやっていくといいのですね。そのほかにもマイナビ子育て読者の働くママたちへアドバイスがあればお願いします。

久手堅 子育て中は、不調が積み重なっても時間もなくて、無理をされている人が多いですが、不調をためていくと、体の不調からうつの症状が出る人も、逆の人もいます。ちょっとした不調を何でも自律神経の問題と考えていると、治しようがない大きな不調のように思えてしまいます。

まず自分の辛いことが何なのか。睡眠不足なのか、頭痛なのか、だるさなのか、以前から指摘されていた貧血や低血圧なのか、細かくわけて分析してみてください。

そして自分はこの3つが辛い、という所が見えたら、その原因はなんだろう、というアプローチから始めてください。この頭痛は眼精疲労からきているかもしれないから目を休めてみようとか、単なる頭痛だったら鎮痛剤で対応しようなど、何となくでいいので、不調のジャンル分けをして対応することをおすすめします。

それでも改善しないようであれば、子育てをパートナーにお願いするなどして休みをもらいましょう。結局は休めば回復する、ということが多いです。1日休むことが理想ですが、小さなお子さんがいて難しければ半日でもいいと思います。特に睡眠の時間をもてると、心身ともに変わってきます。人によってリセットできる時間はちがっていて、ロングスリーパーの人は1日休んだだけでは回復しなかったりしますけど。不調が改善する目安として、短い人でも半日は必要です。無理のない範囲で、半日から1日を目安にしてもらえればと思います。

――心強いアドバイスをありがとうございます!不調は貯めないことが大事ですね。落ち着いて自分を見つめなおして、対処していきたいと思います。

次回は子どもと気象病についてうかがいます。

(解説:久手堅 司、取材・文:佐藤 華奈子)

※画像はイメージです

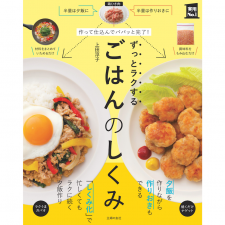

気象病ハンドブック 低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア

(2024/4/15時点) ¥ 1,540

¥ 1,540

著書に『最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方』(クロスメディア・パブリッシング)、『気象病ハンドブック 低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア』(誠文堂新光社)、監修に『面白いほどわかる自律神経の新常識』『毎日がラクになる! 自律神経が整う本』(宝島社)がある。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN