100年ぶり大規模改修 みなべ町堺の地蔵堂、和歌山

地蔵堂は、幹回りが4メートル以上、樹齢が300年以上となり、町の文化財に指定されている大木のソテツが3株あることで知られる。

地元住民らによると、建立は二百数十年前とされる。地区の人々から信仰を集めていた地蔵を安置しようと、伊勢熊野参りの帰途であった武蔵野国(埼玉県)の田嶋市右ヱ門を中心に、地元の漁業者や田辺市の芳養と江川、みなべ、印南の人らが勧進活動をして尽力したという。

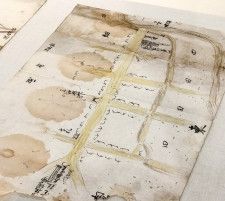

これまでの改修は、1922(大正11)年に屋根をふき替え、33(昭和8)年に宮殿の彩色を塗り替えた。その後何度も台風の被害を受けたため、71(昭和46)年に修復。さらに50年以上たち、瓦の損傷が激しく、軒が垂れ下がるなどしてきたため、大規模改修に踏み切った。

工事は昨年9月に開始。瓦をふき替え、内と外の壁を塗り直すなどして、今年3月末に完了した。

今月12日には近くにある常福寺の畑﨑恒定住職(65)により落慶法要が営まれた。地元住民や信仰する人たちが参列し、改修の完了を祝った。

■後鳥羽上皇ゆかりの地蔵

地蔵堂に祭られる地蔵は、隠岐の島(島根県)に祭られる焼火権現地蔵菩薩の分身とされ、堺に運ばれ、森崎の大溝の海底に沈んだものが引き揚げられたと伝わる。

焼火権現地蔵菩薩は仁王に化けて後鳥羽上皇を危難から救ったとも伝承される。古くから船人たちの信仰を集めており、白浜町の市江崎に祭られる地蔵も、その分身だといわれているという。

堺の地蔵は「霊験あらたかな堺のお地蔵さん」として今も人々の信仰を集めている。毎年、2月1日と8月23日に供養を営み、毎月23日には有志が集まってお勤めをしている。

現在、世話をしているのは隣に住んでいる湯川眞光さん(73)。世話は、少なくとも4代前の又吉さんから代々続けており、眞光さんは「堺の区民だけでなく、周辺の漁業者や遠方の人など多くの信仰の結晶として、お堂が建立され、今日まで維持管理されてきた。立派なソテツも道行く人の関心を集めている」と語る。

改修は今回も、区民や周辺の人の寄付を得て実現した。事業費は約2千万円。発起人である地元の出口常次さん(72)は「地域の貴重な文化財として後世に残していきたい。皆さんの協力でお堂がきれいに改修できて良かった」と話している。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN