(本紙主幹・奥田芳恵)

●少年時代に芽生えた

「絵描きになりたい」という思い

造形作家の道を歩まれた藤田さんですが、ご幼少の頃はどんなお子さんだったのでしょうか。

小学校1、2年生の頃は書道を習わされて、近くの教室に通っていました。そこの先生は、生徒が書いたものを机の向かい側に座って朱色の墨できれいに直していくんです。つまり、上下左右反対なのに、上手に書かれる。その様子は、書道家というよりも手品師のように見えましたね。

書道にも熱中されたのですね。

いいえ、実は、書道はあまり好きになれませんでした。ところが、その先生の本業が日本画家だったことを知り、私が絵を描きたいと先生に言ったら、絵画教室も開いてくれたんです。日本画家だけあって、写実的な絵の描き方を教えていただき、ここで4年生くらいまで絵を学びました。

芸術の道に進む第一歩ですね。

小学校高学年になると図工の時間がありますが、もちろん絵を描くのは得意でした。6年生のとき、担任の先生に頼みがあると言われたので何だろうと思ったら、絵を描いてほしいと。

私が通っていた京都の葵小学校は、運動場続きの公園から比叡山がよく見えていて、用意された大きな画用紙にそれを描いたのです。その数日後、先生に呼ばれて校長室に行くと、私の描いた絵が額入りで飾ってありました。

先生たちに見込まれていたのですね。

担任は音楽の先生でしたが、私が絵が得意だということを気にとめてもらったことがうれしかったし、それでますます絵描きになりたいと思うようになり……。幼い頃のこうした経験は、その後ずっと残るものですね。

幼少の頃にそうした経験をされたことが、今につながっているのですね。ご家族からは、どんな影響を受けられたのでしょうか。

両親は明治生まれですが、母はその時代の人としてはめずらしくコーヒーが好きで、昼間、ひとりでコーヒーをいれて飲んでいるような人でした。飲んでみると苦いのですが、その香りがいいんですね。中学生になると、クラシックのレコードをかける喫茶店に出入りしたりして、ちょっと背伸びしていましたが、これが西洋文化との出会いだった気がします。父は琵琶湖でモーターボートを操り、兄はクルマ好きだったので、多分にその影響も受けたと思います。

だいぶ裕福で、文化的なご家庭だったのですね。

戦前は裕福だったようですね。私は昭和16年3月生まれですから、生まれたのはまさに開戦前夜です。戦況が悪化した昭和20年の初めには、空襲による延焼防止のため、京都の町の道路を拡張することになり、いわゆる「建物疎開」で経営していた店はなくなってしまいました。強制的に店の建物を撤去されてしまったわけです。

強制的とはつらいですね。どんなお店を経営しておられたのですか。

化粧品店です。「化粧品店」と名乗ったのは日本で最初だったという話で、資生堂の関西地区の卸を任され、販売も行っていました。面白いのは、今、百貨店の化粧品コーナーでやっているようなメークの指導を、うちの店でやっていたことです。当時は、藤田化粧品店で化粧直しをしてもらってから百貨店に買い物に行くという女性がたくさんいたそうです。

へぇ、まさに「モダン」という感じですね。生まれる前のこととはいえ、そういう空気の中で育ったことも、芸術家の素地となったのでしょうね。

●「妖怪ロード」の人気で

当初2体の予定が177体に!

藤田さんは、鳥取県景観大賞を受賞した境港市の「水木しげる妖怪ロード」に企画段階から関わられたそうですが、それはどんな経緯で?

当初は「彫刻ロード」をつくろうという話だったのですが、境港出身の漫画家である水木しげる先生を顕彰する意味を込めて、商店街の両端にそれぞれ1体ずつ、妖怪のブロンズ像を置こうという話になりました。

最初の妖怪は、2体だけだったわけですね。

ところがバブルがはじけて経済が低調になり、各地の商店街もすたれてきていました。そこで、国の施策として町おこしのアイデアを募り、優れたアイデアに対しては数億円の予算をつけるという助成制度が設けられました。この妖怪ロードは境港の特色を生かしたものであると評価され、当初2体だけの予定が、30体もつくることになりました。

でも、いくら水木先生の人気があるとはいえ、妖怪というものは、怖くて暗いネガティブなイメージがあります。そんなものを商店街に並べて、かえっておかしなことにならないかという危惧はありましたし、実際、それに反対する商店主や住人も少なからずいたのです。

たしかに、商店街が不気味な雰囲気になってしまったら困りますよね。

ところが、ふたを開けたら予想を超えるほど、商店街に人が集まるようになりました。それまで反対していた方も、もっとつくったほうがいいと賛成に転じました。結局、177体もの妖怪が立ち並ぶようになったのです。

妖怪をつくっていくうえで、心がけたこととか苦労されたことはありますか。

まず、着色しないブロンズ像にしたことで、見る人の想像が深く広がっていくようにと考えました。妖怪は日本の昔話にルーツを持つものが多いため、時空を超えた何かを感じ取ってもらえればと思います。苦労したのは、水木先生が描いた平面の妖怪を、いかに立体化するかということでした。鬼太郎やねずみ男はいろいろなポーズの絵がありますが、その他の妖怪は登場頻度が少ないため、凹凸や表情をどうつけるかが難しいのです。

水木さんとは、実際にお会いになっているのですよね。

もちろん、打ち合わせにお邪魔するのですが、具体的な指示というのはあまりなく、いろいろなところに話がそれるのですね。だから、帰り道、あれはどうしようかと悩んだりもするのですが、先生の暗示にかけられたように、最終的にはできるようになるんです。

いずれにせよ、商店街の妖怪たちも、美術館で鑑賞するレベルに仕上げなければならないと考えて、この仕事に取り組みました。長続きさせるためには、本物の文化にしなければなりませんから。

今後はどんな創作活動をしていかれますか。

さきほどお見せした模型(前号コラム参照)のように、縄文人の精神にふれるものをもっとつくりたいですね。できればシリーズで……。

今日は貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。これからもお元気でご活躍ください。

●こぼれ話

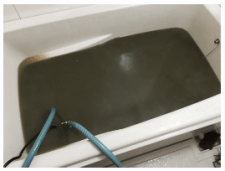

「お客さん、山の中に行こうとしてますか!?」。タクシーの運転手さんが、心配そうに聞いてくる。「初めて行くので、わからないんです…」。自信なさげに答える私。ますます不安が募る運転手さん。松江駅から乗り込んできたスーツ姿の女。重そうな荷物を持っている。観光地の松江城へ行くでもなく、降りる場所は曖昧ときたものだから、運転手さんはさぞかし不思議に思っていたことだろう。20分ほど走って、地図が指し示す藤田丈さんの工房に無事到着すると、二人ともほっとしたのは言うまでもない。

工房の近くには、出雲大社とならぶ古社で、火の発祥の神社として知られる熊野大社や国宝の神魂(かもす)神社、八重垣神社などがある。八重垣神社は、神話「八岐大蛇 (やまたのおろち)」で、大蛇を退治したスサノオノミコトと稲田姫が新居を構えた地だ。神話とゆかりの深い神社や雄大な自然に囲まれていると、出雲神話の世界にスーッと入ったり、現代に戻ってきたりと、ごく自然に会話を通して古代と現代を行ったり来たりする不思議な感覚がある。この場所こそが、藤田さんの尽きることのない創作への情熱を支えている。

「物をつくることと破壊することには、共通するところがある」と藤田さん。今あるものを否定して、その先に何かを見つけなければいけない。その何かは、破壊するパワーがなくては生まれてこない。何かの真似では、はっとするものは生まれないのだと。藤田さんが「縄文土器は古びた感じがしない」と評する理由が、少しずつ理解できてくる。工房からアトリエに移動し、作品の椅子などを見せていただいた。その中に、縄文をモチーフにしていると思われるような作品があったが、「まだまだ、もっと昇華させないといけない」と満足していない様子だった。ちなみに、一番お気に入りの椅子は、スリーショットで藤田さんが座っているものだ。もちろん、すべて手作り。愛おしそうに、椅子の曲線をさすりながら紹介してくれた。左に写るのは奥様。「丈さんは話がちょっと長いのよ」と笑顔を見せながら、私を気遣ってフォローしてくれる。仲睦まじい様子が垣間見える。

わずかな滞在でも、神々の存在を鮮やかに感じることができる出雲の地。今度は、もう少しゆっくりと神話の世界にタイムスリップできたらと願う。原稿の締め切りに焦りつつ、古代ロマンに思いをはせるのであった。(奥田芳恵)

心に響く人生の匠たち

「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。

「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。

奥田喜久男(週刊BCN 創刊編集長)

※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN