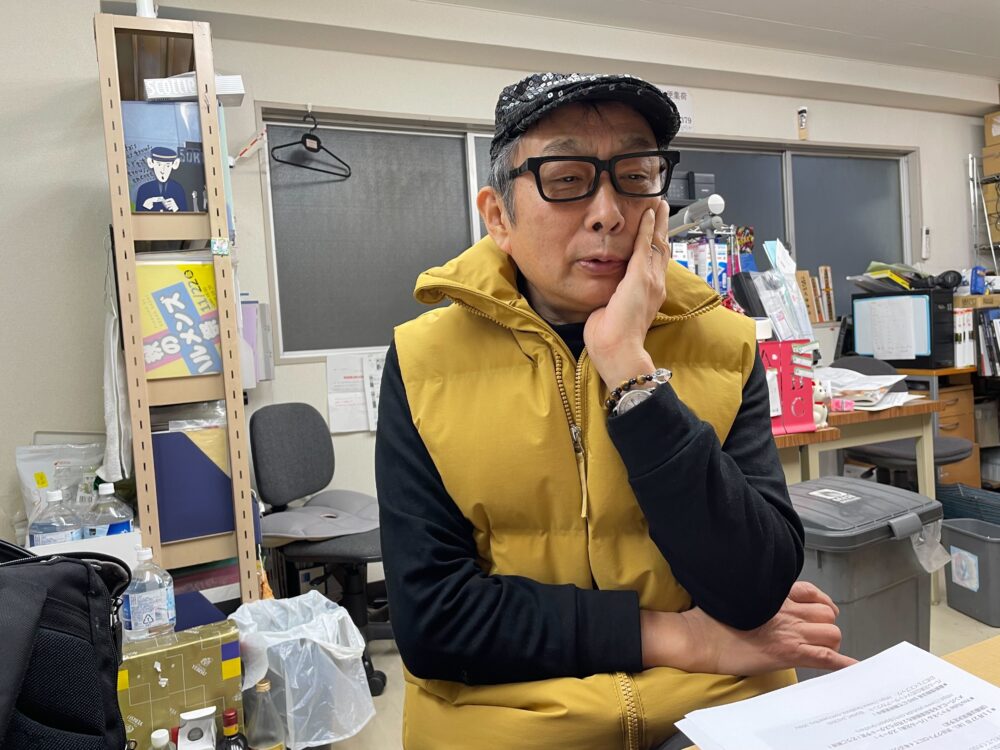

ビートルズのことを考えない日は一日もなかった特別対談の第二弾は、『レコード・コレクターズ』をはじめとする雑誌で鋭いビートルズ評論を展開しているサエキけんぞうさん。そもそも作品の送り手であるアーティストのサエキさんが、なぜビートルズの評論をするようになったのか、リアルタイム体験者ならではのビートルズ論を聞きました。

90年代初頭のハウスと『ジョンの魂』

「マザー」が収録されたアルバム『ジョンの魂』

「マザー」が収録されたアルバム『ジョンの魂』

竹部:僕が最初にサエキさんに会ったのは、今から20年以上前に音楽業界誌をやっていたとき、80年代検証という記事で取材をさせてもらったんです。そのあとに、音楽映画についての連載までやってもらったんですが、その頃は今ほど、サエキさん=ビートルズというイメージはなかったですよね。

サエキ:それはそうですよ。今でこそビートルズは映画といいますか、再発音源、映像作品を中心に盛り上がりますけど、当時はそういう状態じゃなかったですからね。書かせていただけるアイテムがなかった。

竹部:いろいろなことを評論されているひとつがビートルズに過ぎなかった。最初にサエキさんのビートルズ原稿を読んだのは『レコード・コレクターズ』だったと思います。

サエキ:90年代に『レコード・コレクターズ』がロック化するわけですが、最初にストーンズについての文章を書いた時に、中村とうようさんにおもしろがられまして、そこから『レココレ』に出入りすることが増えていったんです。

竹部:自らがアーティストであるサエキさんが音楽を評論すると言うのはどういうスタンスなのでしょうか。

サエキ:僕自身の体験として、音楽について書かれた文章を読むという行為は、音楽を記号的に理解をすると言うよりも、音楽の聞こえ方、魅力を左右する重要なポイントだと思っています。つまり、音自体だけを分析しても、その複合的な文化性を理解できないということ。ただ聞いているだけだったら、文化として咀嚼できない、自分の中での財産になっていくこともないと思うんです。

竹部:音楽について書かれた文章を読むのはおもしろいですよね。その最たるものがビートルズであるわけですが。

サエキ:僕がビートルズを書く、というモチベーションになったのは 92年ぐらいにハウスミュージックが隆盛してきたことに由来します。ハウスはバスドラとベースと鍵盤とボーカルくらいの音要素で構成された非常にシンプルな音楽なんです。それがそれまでのビートルズを含むロックを凌ぐ勢い人気になって若者の音楽になっていった。その耳で、『ジョンの魂』を聞き直すと、特に「マザー」という曲はハウスに構造が似ていたんですね、要はマイナスの音楽というか、ミュートされた音楽。

竹部:『ジョンの魂』は必要最低限の要素で成立されていますよね。

サエキ:そのあとベックとケミカル・ブラザーズが出てきて、それぞれ『トゥモロー・ネヴァー・ノウズ』と曲とそっくりな大ヒットが生まれるんです。そこから『トゥモロー・ネヴァー・ノウズ』という曲の重要さの読みに入っていくわけです。ジョン・レノンは『リボルバー』あたりから同時代ではなく、未来を向いて曲を作っていたことに気づいた。例えば「アイ・アム・ザ・ウォルラス」。この曲のグルーヴをもったロック・リズムが後のポップス、クラブ音楽、ロックにすごく影響を与えているということを、パール兄弟の窪田晴男と意見交換するようなったり。

竹部:オアシスがカバーしたり、ティアーズ・フォー・フィアーズ「シーズ・オブ・ラブ」の元ネタとして話題になりました。

サエキ:その「シーズ・オブ・ラブ」って、実は僕がモーニング娘。に提供した「愛の種」っていう曲のタイトルの元ネタなんです。元ネタどころか、「シーズ・オブ・ラブ」っていうタイトルで出そうとしていたんです。当時横文字DIVAの時代でしたので、その時代性を考え、そのタイトルでブナンに行くか?と思ってたんですが、本音は「愛の種」という昔々のアイドル風のタイトルにしたくて、下に添えておいた。そしたら確か吉本興業のスタッフが「『愛の種』の方がいい!」といってくれて、そうなった。本当にそのタイトルになってよかったです。お陰様でアイドルの復権にまで繋がり、光栄の至りとなりました(笑)。

竹部:モーニング娘。のインディー時代のデビューシングルですね。そういう意味では日本のアイドル史においてとても重要な曲ですね。

サエキ:話を戻しますと、90年代半ばは、ジョン・レノンを元ネタにした曲がシーンを席巻したということなんです。そういう重要なことを書いていたという自負があり、少しはそんな研究提示で議論が生まれたり、反論されたり、誰かが同意してくれるのかと思ったら一切なんの反応がなかった。石を投げても音がしない。誰も何も考えてないのだったら、自分だけで考えるか、みたいな?それもいいか!そんな気持ちでやることにしたんです。

竹部:ビートルズが今のロックとどう結びついているのかということを追求したと。90年代半ば以降の『レココレ』のビートルズ特集で常連になっていきますよね。

サエキ:僕は飛び道具要員といいますか。発見することが仕事になってきたっていう。

竹部:僕はパール兄弟の頃からサエキさんを一方的に知っているし、尖がっていたサエキさんを観ているから、『レココレ』でビートルズの原稿を書くっていうのが、なんか不思議だったんですが、その経緯と理由がわかりました。

サエキ:結局、ライターになったっていうことですね。でも、それは僕にとってクリエイティブなことだし、それだけじゃなくて、ビートルズを相手に研究することは何よりも楽しい。たとえば、ジョージ・ハリスンについて調べていると、シタールに入れ込み66年から68年まで家で全くギター弾かない時期があった。そしてジョン・レノンも巻き込んだ壮大なサイケデリック文化が生まれる、インドと宗教とロックの関係を研究していくと、ひょっとしたら、世界音楽史に貢献できるかもしれないっていう気持ちだって生まれていく。そんな研究成果は『ロックとメディア社会』『ロックの闘い』という著作にもつながっていったんです。

サエキさんの著作『ロックとメディア社会』『ロックの闘い』

サエキさんの著作『ロックとメディア社会』『ロックの闘い』

竹部:2000年以降はいろいろな文献が出てきたし、2010年代以降は『デラックス・エディション』が出てさらに貴重な資料が開陳されていきました。

サエキ:ビートルズの新製品を買って調べ始める。すると様々な発見が生まれる。『リボルバー』のデラックス版などが出るとなったら、ボックスの音源と解説をチェックする。そこでたいていはたまげるわけです。ボックスには収録曲のアウトテイクが録音順に入っているわけですが、本来ホーンで始まる「ガット・ゲット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ」のイントロが初期段階ではサイケなオルガンなんですよ。しかもインド・テイスト。改めてレコーディング開始期の4人はLSDとインドにのめり込んでズブズブだったんだって、その圧倒的な事実を知るわけです。

竹部:「ガット・ゲット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ」のイントロには驚きました。「イエロー・サブマリン」のデモとか。

サエキ:あとは、当時の4人がどういう女の人と付き合っていたのか。それも大事なことで。なぜならば、インドに関してはパティ・ボイドが先んじて熱心に研究していて、それがジョージに影響を与えることになる。これはただごとじゃない。あるいは、ポールが作ったラブソングはほぼ当時付き合っていたジェーン・アッシャーに向けられていた。そのマインドはゴシップや干渉でもなんでもなくて、ビートルズの作品を深く研究していくためにはすごく必要な情報なわけですよ。あと、60年代にジョンが付き合っていたといわれているアルマ・コーガンという歌手がいるんですが、その人の曲を今普通にCDで聴いても面白くないのに、ジョンのことを考えながら聞くと、いろいろ妄想できて聞こえ方が変わってくる。メンタリティっていうのは、そういうことなんですよ。

小4時にリアルタイムで聴いた『リボルバー』

竹部:情報なんですね。アルマ・コーガン、聞きたくなりました。サエキさんは、評論だけではなく、2000年代後半頃から、「伊豆田洋之、ポール・マッカートニーを歌う」というイベントのプロデュース始めましたよね。

サエキ:もともと僕はジョン・レノン派だったんですが、伊豆田さんの歌う「マイ・ラヴ」に衝撃を受けたんです。今のポールは「マイ・ラヴ」を歌わないし、歌ったとしても、あの頃の歌声では歌うことができない。「マイ・ラヴ」ってそんな好きな曲ではなかったのに、感動してしまったんです。そこから「伊豆田洋之、ポール・マッカートニーを歌う」というイベントのプロデュースを申し出た。やるからには、ポールに負けない新曲を作りたいと思って、ソロなってからのポールを系統立てて聞き直したんです。やはり、音楽って入門しないと分からないところがあるんですよね。

竹部:何度もイベントにうかがいましたが、とてもいいイベントでしたよね。またやっていただきたいです。そもそもサエキさんとビートルズの出会いは、彼らが現役だった60年代のリアルタイムなのでしょうか。

サエキ:それは運命的。68年に姉が『リボルバー』のオープンリール、誰かからダビングしたやつを聞かせてくれたのが最初でした。それで今度は『ホワイト・アルバム』が出るっていうんで大騒ぎになって、兄と姉と3人の小遣いを出して買ったんです。大金はたいて2枚組のレコードを買ったのにわけがわからない。いいのか悪いのかもわからない。せいぜい「バック・イン・ザ・U.S.S.R.」くらい。でも聞くしかないから、とにかく聞きまくっていたら、だんだん体に入ってきた。「レボリューション9」も含めて。

竹部:何歳ぐらいですか。

サエキ:小4。運命ですよね。そこからストーンズ、ドアーズ、ジミヘンとかを聞いて『ミュージック・ライフ』を読むというね。そういう刻印があると、人生がおかしくなっていくんです。池袋のヤマハにレコードコンサートとういうのにも行って。それが小学校5年、6年。なぜ池袋まで言っていたのかというと、ブートレグを売っていたから。ブートレグっていうのが、ものすごく神秘的な世界で。外れも多かったですけど。その頃からディスクユニオンにも出入りしていましたから。

竹部:それは早熟、行動派だったんですね。そのあとは、いろんなロックを聞きつつ、ビートルズ解散した後のソロっていうのも並行して聞いていたんですか。

サエキ:もちろん。『オール・シングス・マスト・パス』から一通り買って聴いた。

竹部:現行ロックとビートルズの元メンバーのロックって、聞こえ方として違っていたのでしょうか。

サエキ:先ほど言った因果で、僕は小学生時代に60年代後半の社会、若者風俗を味わう羽目になった。その世界観が自分の中の半端ない大きな認識なんですよ。それは70年、71年に崩壊して失われてしまうんですけどね。以来、僕はずっとあの時代がなんだったのかということを探求し続けていると言っていい。どうしてあの手この手で論じるか?といいますと、60年代末に流れていた音楽の聞こえ方というのは、単純な追体験は不可能ということなんです。体験したから偉いっていうことはないんですが、ただ、その時代を体験した人と後追いの人ではとらえ方が違うことだけは間違いなくて。ビートルズが現役だった60年代はビートルズだけで塗りつぶされていたわけではなくて、あくまでも”ワン・オブ・ゼム”、それは70年代になっても同じでした。

竹部:リアルタイム体験者でしかわからないことが絶対にあって、そういう証言は本当に貴重だと思うんです。いくら後追いで研究しても理解できない肌感覚。芸術はその時代の空気がとても大切ですから。

サエキ:若者のあり方を根底から変えてしまった60年代後半には、独特の自由感があった。実は自由って言うにはあまりにも残酷な状況なんですけど、まとめるなら、僕の頭の中や体の中に、残酷さを含めた当時の自由な感覚や空間感覚が今も残っているんです。

60年代はハングリーさを育てた時代

1986年にリリースされたパール兄弟のアルバム『未来はパール』

1986年にリリースされたパール兄弟のアルバム『未来はパール』

竹部:そういうカルチャーを一通り経験して吸収しているから、サエキさんが80年代にパール兄弟などで表現されているニューウェーブ的な活動も板についているというか、説得力を持っているんですね。

サエキ:あの時代のノリ、自由感をノスタルジーではなく表現したい。ハルメンズもパール兄弟も、実は基本的にその感覚でやっているんです。

竹部:パール兄弟の音楽には強くビートルズの要素を感じることはなかったのに、実は入っていたということなんですね。

サエキ:ビートルズの遺伝子的なアーティストはたくさんいると思うんですけど、その枠にとどまりたくない。ビートルズはとても広い文化感、空間感覚を持っていた。それは考えずとも自然に体に入っているみたい。パール兄弟も最新アルバムまで、そんな感覚を変わらず込めてます。そんな文化感の中にはビートルズだけでなくストーンズもいますからね。

竹部:ビートルズ研究は進化して、今ではファン=マニアではなくて、オール評論家みたいな感じがありますよね。

サエキ:ハードディスクの時代になって情報が増えて、ビートルズを語る人も増えていると思いますが、そのこと自体僕は全然気にならない。情報が集積していくと、自分の中での整理ができなくてイライラしますけどね。でも先程言ったように、ビートルズの研究に関しては昔からずっとひとり走っているような感覚なんですよ。

竹部:常に貪欲ですよね。

サエキ:なぜハングリーなのかっていうと、それもおそらく60年代体験なんですよ。60年代は人に劣等感を抱かせる時代だったんです。パワハラを超えて、 人を圧倒的に差別し尽くした時代なんですね。たとえば、今はカッコいいと思って見ている60年代のファッションっていうのは、当時としては勝ち取りたくてもお金があるだけでも得られないレアかつ高級なもので、センスのある一部のお金持ちしか着られないような存在だったんですよ。しかも若い人たちはクスリで身を持ち崩す危険性もあったり、当然、転落したり自殺する者も沢山いた。今では街には似たような服装をした人がいるわけですが、内実は、時流の過酷さを含めて全く違うんですね。

竹部:『あしたのジョー』なんかを読んでもわかりますが、その頃の作品からはハングリーを感じますよね。その話を若い人が読んだところで、話としては面白いけれども、それが実感として伝わってくるかっていうと、それは難しいですね。

サエキ:そう。60年代はハングリーさを育てた時代。この後、絶対によくないことが待っているっていう、脅迫観念みたいのがあったんですよ。3ヶ月後には流行が変わって、今自分が好きなものを捨てなきゃなんないっていう恐怖心があった。それが60年代の終わりの感覚なんじゃないですかね。

竹部:明日は明るいみたいな、雰囲気はなかったんですか。

サエキ:それは本当はないです。実は社会全体が暗かったし、自殺する人も多かった。のんきな人は前向きに考えていたかもしれないけど、ロックを聞いているような人はシリアスな考えを持っていて、センシティブで、傷つきやすくて、明日がないと考えていた。サイケデリックなんて人生の設計がないわけですよ。現状の社会を肯定できないから、政治的に物事を考えている人も多かったわけです。そういう刹那の状況ゆえに、ヒップなことがかえって幼心に刻まれちゃったのかもしれないですね。僕に限らずそういう暗部も直視してしまった人は結構いたんじゃないかな?この本を観てくださいよ。当時出ていた『ウルトラ・トリップ』という本なんですが、当時の日本でのヒッピームーブメント、ドラッグカルチャーが克明に記されている。

竹部:なんですか。この本。マリファナ・ロック・ゾーンって。

サエキ:まあ、デタラメなんてもんじゃない。何もここからは継承されてない。こんな人たちに直に会うことはなかったけど、近い感じの人は見ていますから。

竹部:アングラが正義みたいな空気を感じますね。確かに、60年代から70年代にかけての音楽や映画、漫画は暗いものが多いですよね。

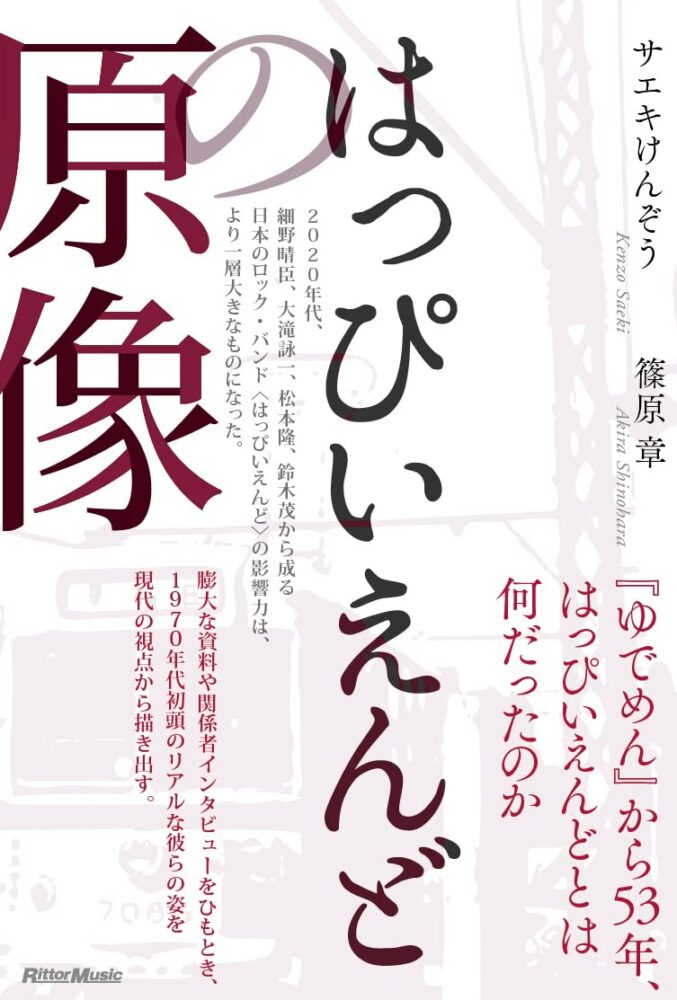

サエキ:永島慎二の漫画なんかがその典型ですけど、その影響を受け、暗さを背負って船出したバンドがはっぴいえんど。その作品がデビューアルバム『ゆでめん』でした。それが2枚目の『風街ろまん』でうす明るくシティ化していくというのが、すごくおもしろい。はっぴいえんどは、そういう「1970年の日本の変遷」を背負ったバンドなんですね。『風街ろまん』『ゆでめん』逆行してくと、60年代の扉が開く。そしてそこにジャックスがいるっていう。

パール兄弟が掲げた「ROAD to KINGDOM」

篠原章氏との共著『はっぴいえんどの原像』

篠原章氏との共著『はっぴいえんどの原像』

竹部:その話は著作『はっぴいえんどの原像』に書かれていますよね。すごく面白い本でした。それで本題。パール兄弟の話をしたいのですが。パール兄弟は2003年から復活して定期的に活動をしていますね。

サエキ:結成30年だった2013年にはオリジナルメンバーの4人にサポートメンバーの矢代恒彦を加えた5人組でライブを始めたんです。それが好評でデビュー30周年の2016年に30周年ライブを渋谷のクアトロでやった。PSY・SのCHAKAを招いて。その音源をクラウドファンディングを使ってCD化したんです。さらに2年後の2018年にオリジナル・メンバーとして28年ぶりのアルバム『馬のように』をリリースしたという流れです。

竹部:近田春夫&ほぼビブラトーンズが出た2018年の渋谷クアトロを拝見しました。

サエキ:バンドが稼働できるのが一年一回というスケジュールなので、それでは、ということで窪田晴男と一緒に2人パール兄弟っていうユニットを始めて。そしたらコロナになってしまった、という。

竹部:矢野顕子さんとのライブも中止になったんですね。

サエキ:そうしたら一昨年、ヤッシー(矢代恒彦)が亡くなった。その、追悼ライブを原点に戻った4人編成でやったら、それが意外とうまくいって。だったらもうあとは飛躍できたらするしかないということで、今回の企画になったということですかね。

竹部:「ROAD to KINGDOM〜目指せ、渋公!3カ年プロジェクト〜」。そして、今年またクアトロでやる、と。

サエキ:クアトロを2回やって、3年後に渋谷公会堂に行けたらと思っているんです。渋谷はパール兄弟にとってひとつの拠点だし、80年代に3回ぐらいやっている渋谷公会堂はひとつの殿堂であるということで、そこを目指すという意味での「ROAD to KINGDOM」なんです。 僕らにとって渋谷公会堂は夢の舞台というか。目標を掲げて考えていると、広がりが変わってくる。そこに特別な意味があるということなんですね。

竹部:気持ち的な盛り上がりはいかがですか。

サエキ:先ほど話した60年代の特殊な空間、心の空間をこの2020年代に作り出したいという気持ちですね。我々はパール兄弟に人生をかけている部分もあるわけで、その人生観が、結実していく魂の巡礼みたいな気がしてくるっていう。ちょっと宗教性を帯びているところもあって、「ROAD to KINGDOM」なんです。

竹部:これは終活のひとつでもあるんですか。

竹部:死に関してはいつも考えていて、今日死ぬかもしれないと思って生きているといいますか。昔は67、68歳の頃には使い物にならないかなと思っていた。 だけど今65、66で、元気なんですね。それはすごくありがたいなと。自分の中でいつも最低ラインを考えているんです。それを毎日クリアしているっていうか、終わるかもしれないということは常に考えているわけでだから、毎日が終活なのかもしれない。だから、時間をかけて何かを達成する終活というふうには考えていないですね。

竹部:SNSを拝見すると、日々とても精力的ですよね。でも、パール兄弟を83年に結成した時に、こんなに長くなる、続くとは思ってなかったわけですよね。

サエキ:ファーストアルバムに「江戸時代の恋人達」という曲が入っていて、そこに「ひょんな道行き、三途・パライソ」っていう歌詞が、僕の人生スタイルになっちゃっていて。すべて、ひょんな道行きなんです。

竹部:すべて偶然的必然みたいな。

サエキ:そう、ビートルズが権威的にならないポイントは、恣意的に芸術を人に押し付けたりしない。つまり、リアルタイムでその場で採取してきたことが、ビートルズの歴史になっている。先ほど例を挙げた「トゥモロー・ネヴァー・ノウズ」でも、テープのループという技術を面白半分で使ってみただけなのに、結果的に後世にすごい影響与えてしまうというところ。今回の「ナウ・アンド・ゼン」もそうですよね。『ゲット・バック』を作っている時に採用されたAI技術でジョンの声だけを取り出して新曲を作り直そうっていう流れなんですね。行き当たりばったりというか、その時その時のノリなんですね。ポップミュージックやロックにはそれがとても大事なことで、つまりそれこそがその時代の真実なのであり、状況っていうのは突如として生まれてくるもの、ということをあらためて気づかされた。

竹部:ビートルズは常にハプニング性に富んでいますよね。でも俯瞰でみるとすべてつながっているという物語がおもしろい。

サエキ:ビートルズはいつも新しいものを作り出していたんですよね。「ヘイ・ジュード」が出たとき「こんな曲作るのか」と思ったし、「カム・トゥゲザー」「ゲット・バック」も「なんだこれ」みたいな感じがあったし。パール兄弟も決められたことをやるのが嫌なんですよ。予定調和を塗りつぶしていくのではなく、その時のその時の気配を反映した、”ひょんな道行き”を死ぬまでやっていきたいなと。

竹部:「ナウ・アンド・ゼン」に賛否両論あるのも、その意外性なんでしょうね。僕も最初はちょっと違和感ありましたし。でも最後にふさわしい曲なんじゃないかなと思いました。

サエキ:僕もそう思いましたよ。これでいいんですよ。でも、あの歌詞は誰に向けられたものなのかな?って考えてみてほしい。「ときどき思うんだよ、僕らがまたやり直すことになったら、はっきりするだろう僕は君を愛していると」これは同居しているヨーコさんに書いた詞とは思えないでしょう?僕はズバリ、ポールに向けて書いたと思っていて。ヨーコと離れることがないことが確定している時期に、ヨーコに向けてそういう歌詞を書くことはありえないでしょう。失われた週末期なら別ですがね。

竹部:今回リリースされた経緯を考えても、ビートルズをやりたいというジョンの本心だったんですかね。

サエキ:実は心に秘めていた、とてつもなく悲痛なメッセージじゃないんですか?俺はやりたいんだよ、ビートルズ。だけど、できないっていう。だとしたら、その曲を最後に持ってきたっていうのは、ビートルズの終わり方として美しい。もうひとつの「ジ・エンド」と考えて、バンドが好きな人間にとっては素晴らしいなって思いますね。

「ROAD to KINGDOM〜⽬指せ、渋公︕3カ年プロジェクト〜」

■11⽉27 ⽇(⽔)渋⾕クアトロにて4 年ぶりのライブ開催決定

(詳細は春頃決定予定)

■YouTube チャンネル「パール兄弟」スタート

https://www.youtube.com/@pearl-brothers

■最新情報は各SNS にて随時更新中

パール兄弟公式ツイッターアカウント @pearl_bro30th

公式フェイスブック https://www.facebook.com/pearlbro.30th/

著者:竹部吉晃

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN