天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは5月11日、国立公文書館(千代田区)で開催されていた春の特別展「夢みる光源氏―公文書館で平安文学ナナメ読み!――」を視察した。案内した調査員との会話で盛り上がり、笑い声に包まれた1時間となった。調査員が感心したのは、愛子さまの知識レベルの高さであったという。

* * *

「この展示は大河ドラマに合わせたものですか?」

愛子さまは、案内役を務めた同館の星瑞穂調査員にそう話しかけた。星さんが、そうですとうなずくと、愛子さまはうれしそうだったという。

いま放送のNHK大河ドラマ「光る君へ」は、『源氏物語』の作者である紫式部を描いた物語。学生時代に、中世などの古典文学を学んでいた愛子さまも楽しみにご覧になっているのだろう。

愛子さまが視察する間、館内には笑い声が何度も響いた。

星さんは、愛子さまが熱心に耳をかたむけてくれるため説明にも熱が入ってしまったという。

2人のやりとりがもっとも盛り上がったのは、夢占いの話題だった。

星さんは、『枕草子』のなかの、夢占いに関する記述を紹介した。

「夢占いは現代でもありますね」

愛子さまは続けた。

「人が亡くなる夢をみたときは、良いことが起きると今でも言われますね」

愛子さまは2カ月前に、大学を卒業したばかり。

まだまだ女子学生のような明るさを持つ愛子さまの雰囲気に、大学で学生を指導する立場にもある星さんの頬が緩んだ。

一方で、星さんは表情を引き締めてこう話す。

「ご案内したなかで、愛子さまは、大学院の修士課程レベルの知識をお持ちだと感じました」

実は、星さんが愛子さまに真っ先に案内したのは、公文書館の個性が光る、ややマニアックな資料であった。

■ 展覧会の狙いに気づき問いかけた

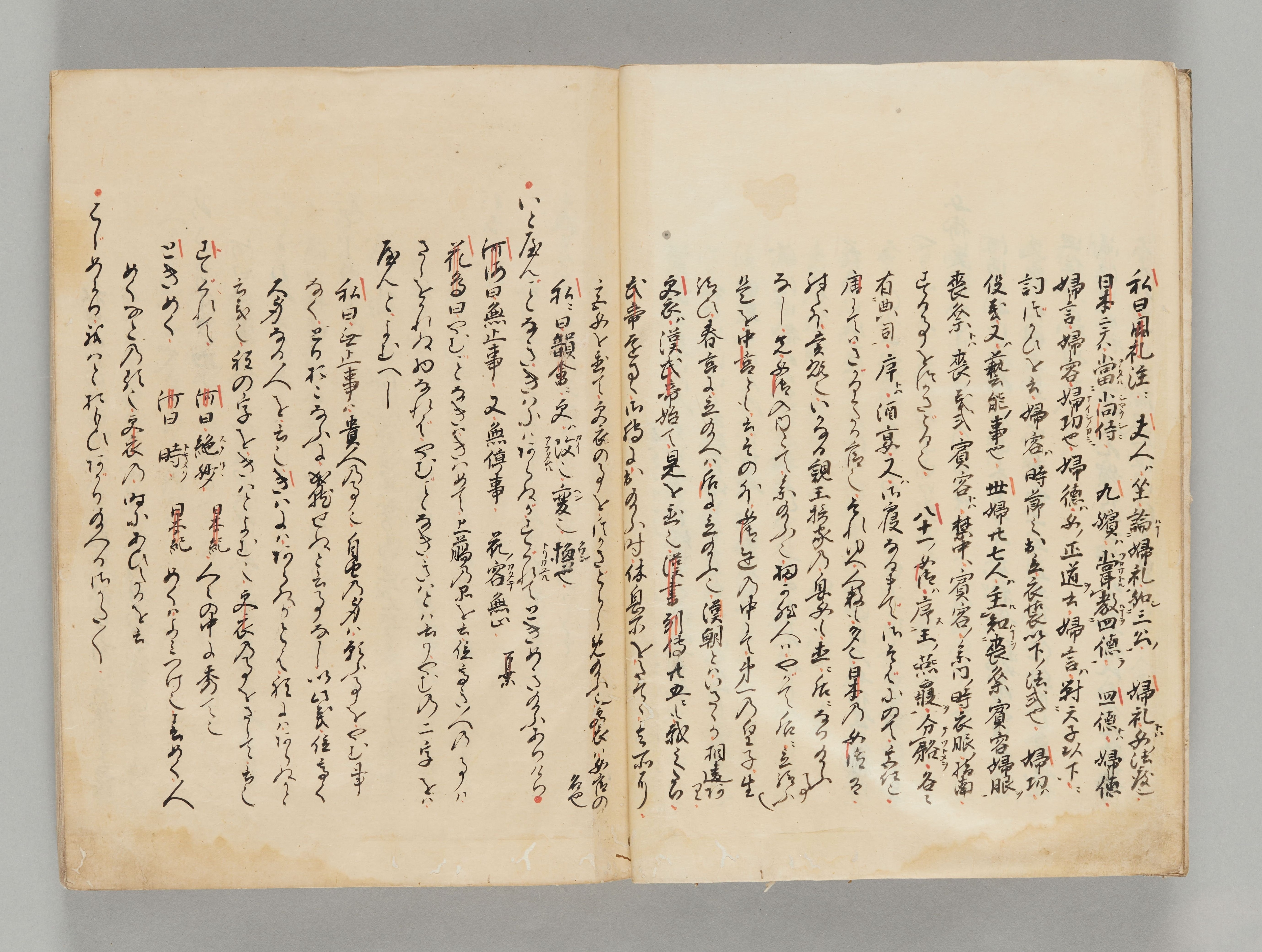

源氏物語について一般的に知られる江戸時代の注釈書といえば、江戸時代の国学者で俳人である北村季吟(きたむら・きぎん)の『湖月抄(こげつしょう)』。しかし、愛子さまを最初に案内したのは、幕臣による「源氏物語」の注釈書『窺原抄(きげんしょう)』であった。

というのも、もともと公文書館は、徳川幕府が江戸城内に設置した図書館『紅葉山文庫』を源流とし、幕臣がコツコツと記録してきた資料も多く所蔵する場所だ。そうした館の「光源氏展」だからこそ、幕臣の手による注釈書で「源氏物語」の世界を浮き彫りにしようと試みたのだという。

『窺原抄』を保有するのは、同館と東北大学のみ。愛子さまは『窺原抄』の存在を知らなかったものの、すぐに、展覧会の「狙い」に気づいたといい、こう質問した。

「北村季吟(きたむら・きぎん)の『湖月抄』と、展示された『窺原抄』をとの関係はどのようなものなのですか?」

なぜ世に知られた『湖月抄』ではなく、『窺原抄』を展示したのか、ということを尋ねたのだ。

愛子さまと星さんとの古典談義は、深い部分で盛り上がった。

室町時代末期から50年ほどで衰退した「古活字」(こかつじ)という印刷方法で刷られた『大鏡』(おおかがみ)、藤原道長の栄華や朝廷や公家の世相を描いた『栄花物語』、そして『源氏物語』。こうした資料を目にした愛子さまは、こんな感想を漏らした。

「まっすぐきれいで、写本と見分けがつきませんね」

古典への深い観察眼と愛情がにじむ感想だ。

■ 「思い入れがある場面です」

また、藤原隆家が花山院に矢を射かけて襲撃した「長徳の変」を展示していた『栄花物語』を前に、こう説明した。

「高校時代のリポートでも取り上げたんです。大変思い入れがある場面です」

高校生の愛子さまがリポートで論じたのは、『枕草子』に登場する犬の「翁丸(おきなまろ)」と『栄花物語』の長徳(ちょうとく)の変を結びつけた考察であったという。

宮中を追い出された「翁丸」は、長徳の変によって左遷された藤原伊周のことを暗示しているという説があり、愛子さまのリポートはこれに基づく内容だったのではないか、と星さんは推察する。

愛子さまの古典への造詣が深いのは、高校生の頃から長い時間をかけて学んで来たからではないか、と星さんは話す。

「高校時代のリポートでも取り上げて、大変思い入れがある場面です」と話した=2024年5月、国立公文書館

「光源氏展」は、愛子さまが来館した翌日の12日で終了した。最終日には、愛子さまが視察するニュースを見て来た、という来館者であふれたという。

見逃した人にも朗報がある。公文書館では、誰でも簡単な手続きをすれば、所蔵する資料を、実際に手に取って閲覧することが可能だ。「光源氏展」で展示された資料も同様だ。

「次の機会では、愛子さまにも、『窺原抄』をはじめ、当館のたくさんの資料をじかに手で触れてご覧になっていただきたい」(星さん)

来館が難しい人は、デジタルアーカイブから資料を見ることもできる。NHK大河ドラマのこれからのクライマックスに合わせて、愛子さまと同じ世界観を体験することができそうだ。(AERA dot.編集部・永井貴子)

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN