1964(昭和39)年に東海道新幹線が開業してから昭和末期頃までの新幹線駅は、在来線の主要駅に併設されるケースがほとんどだった。新幹線単独で開設された駅も、連絡バスでアクセスする場合が多かった。

しかし、ここ20年間で開業した九州・北海道・北陸新幹線の駅では、これまでとはちょっと違う傾向が見られる。すぐ近くには数百台の駐車場が整備され、在来線や連絡バスより、マイカーや家族の送迎で駅に向かう乗客の姿が目立つ。

駅前に既存の市街地はなく、あってもレンタカーの事務所や交流施設など。他の地域から来た人からすると「何でこんな田園地帯のド真ん中に新幹線駅が?」と疑問を抱かれてしまう場合も多い。しかし、クルマ社会化が進んだ地方では、市街地化よりマイカー用駐車場の整備を優先した「クルマユーザー対応の新幹線駅」が、現状では最適解なのだ。

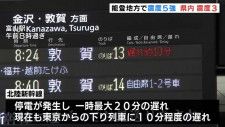

2015年に金沢市に、24年に敦賀市に到達した北陸新幹線でも、マイカー用の駐車場だけでなく、クルマユーザーへの配慮が至る所で見られる。いまの時代はなぜクルマユーザー対応駅が求められているのか。まずは、実際に北陸新幹線・越前たけふ駅に行って検証してみよう。

●駐車場「600台」でも足りない?新幹線駅

24年3月に開業した北陸新幹線の6駅の中でも、「越前たけふ駅」(福井県越前市)は在来線の接続がない。かつ、これまで越前市の主要駅であった武生駅(ハピラインふくい、旧:北陸本線)からの連絡バスは1〜2時間に1本、かつ新幹線への接続がいまひとつで、10分少々で運賃500円と使いづらい。その代わりに整備されているのは、約600台の無料駐車場だ。

この周辺では、もともと在来線の武生駅・鯖江駅などにクルマを停めて、東京・大阪方面に向かう利用者が多かったが、どちらも古くからの門前町(寺院・神社を中心に形成された街)であるがゆえに車でのアクセスが不便で、かつ駐車場を増設しようにも土地がないという悩みを抱えていた。一方で、新幹線が停車する越前たけふ駅の周辺はもともと未用途の土地であり、「非線引き区域」(市街化調整区域などの枠を定める必要がない地域)であるがゆえに、比較的自由な開発を行うことができた。

越前市はこの場所に「駅西交通広場」を整備し、名古屋方面への高速バスが1日10本停車するバス停も新設。駅は市街地から3キロほど西側に離れているものの、福井バイパス(国道8号)や北陸道・武生ICにほど近い立地を生かして、600台の無料駐車場で「マイカー→新幹線・高速バス」といった利用をしてもらう施策を取った。

また、この交通広場に併設して23年に「道の駅・越前たけふ」が先行開業。新幹線駅は待合室と自動販売機くらいしかない簡素な構造でもあり、利用者は道の駅で時間をつぶし、手土産を購入して新幹線・高速バスに乗車できる。これらの整備はJR西日本に頼まれたわけでなく、「駅の利用促進をJR任せにしない」という地元の意思に沿って行われたものだ。

しかしこの駅は、開業早々に問題が発生している。肝心の駐車場がすぐに満車となってしまい、利用者から「空きスペースを探している間に、新幹線に乗り遅れた」といった苦情が相次いでいるそうだ。なお、この駐車場はゲートなどがない(俗にいう「青空駐車場」)ため、利用者でなくてもクルマを停めることができる。

同じ北陸新幹線でも、15年に新幹線駅として開業した新高岡駅(富山県高岡市)では、越前市と同様に「駐車場が満杯」というトラブルが相次いだ。その結果開業1年後に、無料開放していた駐車場を有料化し、「7日間まで駐車無料」(改札内の機械に駐車券を通して認証)としている高岡中央駐車場(751台)に誘導した。

この駅も高岡駅(あいの風とやま鉄道)や市街地から2キロほど離れ、接続するJR城端線の本数は少なく、クルマユーザーの利便性向上のために6カ所・807台の駐車場が整備された。駐車場不足による有料化後も利用者はむしろ増加し、駅の乗降客も微増、4000人を突破した。

予約専用駐車場も用意しているが、その利用客の7割が近隣の能越自動車道から能登半島へ向かう観光客であったという。駅前駐車場・取次道路を含めて104億円(半額を市が負担)という巨額の投資は、新たな能登半島への玄関口として機能しており、一定の効果があったといえるだろう。

しかし、この財政負担は高岡市の重荷となり、程なく40億円もの歳出超過(財源不足)に苦しむようになる。クルマユーザーのための駐車場・アクセス道路の整備は一定の効果があるものの、費用に見合った効果が明確に出るわけでもなく、ともすると“ムダ遣い”との批判を浴びやすいという問題を抱えている。

●無料駐車場が移住者を呼び込んだ事例も

ここからは、全国の「クルマユーザー対応・新幹線駅」の様子を見てみよう。

1990年に開業した東北新幹線「くりこま高原駅」(宮城県栗原市)は、他地域に先駆けて500台のマイカー用の駐車場を整備。「パークアンドライド」(自宅から最寄り駅まではマイカーで移動し、そこから公共交通機関で目的地に移動すること)で一定の成功を収めた。

この駅がある栗原市は人口6万人強。都市としてそこまでの規模はないが、新幹線を使えば仙台市内に25分で通勤できるため、ベッドタウンとしての需要は見込める。しかし地域のバス会社(宮城交通)は連絡バスの運行もおぼつかないほど困窮しており、開業当時の栗原郡10町村(現在の栗原市の前身)は、「バスはなくとも、クルマから新幹線に乗り継いで通勤できますよ!」という地域一帯のアピールで移住者を呼び込み、くりこま高原駅の利用者を増やそうとしたのだ。

この戦略は当たった。1日当たり600人、多くても850人と見積もっていた駅の利用者は、無料駐車場から新幹線に乗り換えるユーザーの増加によって、開業年の年度末には1日平均1300人を突破。翌年には1700人を超えたという。

利用実態を見ると、駐車場が十分でなかった近隣の新幹線駅(一ノ関駅・古川駅)周辺からも多く利用されていたという。栗原郡・栗原市はいわば、無料駐車場の整備を先がけて、クルマユーザーの潜在需要を首尾よく巻き取った、といえるだろう。

しかし無断駐車が非常に多く、他地域と同様に満車によるトラブルも続発。ゲート管理移行・利用者以外の駐車場有料化を打ち出したものの、地域全体で「そんなことをしたら、移住者が来なくなる!」との声が上がり、市議会が紛糾する騒ぎとなってしまった。

利用者へのサービスの一環として駐車場無料施策が当たり前になってしまうと、後から管理体制を変更する際に、ハレーション(周囲への悪影響)が起こりがちなのだ。

そこそこの利用者獲得につながるとあって、近年開業した新幹線駅では、クルマユーザーのための駐車場整備が当たり前になってきた。11年に全通した九州新幹線、14年に開通した北海道新幹線、22年に一部開通した西九州新幹線ともに、駅前駐車場の整備に力を入れている。

九州新幹線・新鳥栖駅(佐賀県鳥栖市)は利用無料ではないものの、24時間ごとに300円というお得な駐車場が、市営・民間合わせて600台以上整備されている。周辺では「鳥栖筑紫野道路」など主要道路が東西・南北方向にクロスし、20キロ以上西側の県庁所在地・佐賀駅周辺からのクルマユーザーを獲得しているという。

ただ、クルマ移動の利用者が佐賀駅を避けて新鳥栖駅に移動するという実情は、「佐賀駅に新幹線はいらない」(わざわざ新幹線の支線を引き込まなくても良い)という、西九州新幹線の建設反対の遠因にもなっている。

ほか、西九州新幹線では嬉野温泉駅(佐賀県嬉野市)が約270台の無料駐車場と道の駅を整備。新大村駅(長崎県大村市)では約300台の有料駐車場と、スーパー「ゆめマート」や無印良品などが入居するショッピングモール「サクラミライ新大村」が24年に開業。今後は大村市のあたらしい都心部として、駅前のバイパス道路とともに開発が進みそうだ。

今どきの地方の新幹線駅に必要なのは、駐車場だけではない。開発の余地がない昔ながらの市街地に代わって「クルマ社会化に対応した新幹線駅を中心に新しい街をつくろう」という強い意志がないと、なかなか成功しないだろう。

●「鉄道VS.航空」仁義なきユーザー獲得合戦では駐車場が武器に?

クルマユーザーのための駐車場整備は、利用者獲得だけでなく、他の交通機関との競争の切り札に使われる場合もある。瀬戸内海を挟んだ山口県南部・福岡県北九州市では、山陽新幹線(新岩国駅・厚狭駅・新下関駅・小倉駅)と航空(山口宇部空港・北九州空港)が利用者の争奪戦を繰り広げ、双方が駐車場整備に力を入れている。

“駐車場戦争”の口火を切ったのは、山口県側の「山口宇部空港」(以下:宇部空港)だ。1966年に開業したこの空港は、のぞみ増発で利便性が向上した山陽新幹線にシェアを奪われ、かつ同年に対岸の福岡県側に「北九州空港」が移転・開業したことで、下関市(人口約26万人)など同県内のユーザーを奪われる危機に瀕(ひん)していた。

なお当時は、福岡県側の北九州空港のPR隊が山口県側でPRを行ったことに山口県側が不快感を示すなど、鉄道・航空の枠を超えた、地域のメンツを賭けた利用者争奪戦が行われていたようだ。

宇部空港は約1300台に及ぶ大規模な無料駐車所を整備しており、「週末に車を止めて東京へ、週明けに飛行機で戻ってクルマで帰る」という利点のPRによって、一時期は「4:6」にまでなっていた山口県〜東京間での「鉄道VS.航空のシェア」を、3:7に押し戻したのだ。

対して、JR側も厚狭駅などに利用者駐車場を設けて抵抗したが、山口県内の4駅は在来線(JR山陽本線)に併設された市街地の駅であり、郊外に作った空港ほど駐車場を拡張できなかった。もっとも、新幹線が「のぞみ」停車の増加などで利便性が向上したこともあり、新幹線・航空は一進一退のまま今もシェア争奪戦を続けている。

また、最寄りの鉄道駅から10キロ以上も離れている茨城空港(茨城県小美玉市)は、2010年の開港当時から、約3600台の無料駐車場でクルマユーザーを取り込もうとしていた。

地元である小美玉市・石岡市周辺の人口は限られ、人口が多い南側の柏市・取手市などは羽田空港への利便性も良かったため、茨城県は自前の空港を持たない栃木県のクルマユーザー獲得を目指したキャンペーンを展開。開通したばかりの北関東道を経由すれば、茨城空港へのクルマでのアクセスが良好であることをアピールした。

その効果は定かではないが、駐車場で「とちぎ」「宇都宮」ナンバーを見かけることが多くなったという。こういった利用促進策は茨城空港に航空会社(スカイマーク・タイガーエアなど)をつなぎとめる役割を果たしており、クルマユーザー用の駐車場の整備は、さまざまな役割が期待できるといえるだろう。

●課題は「管理強化」「身の丈に合った整備」

しかし、駐車場を整備したからといって、利用者を獲得できない場合もある。1日利用者平均が400人弱という長野新幹線・安中榛名駅(群馬県安中市)は「1週間無料」と銘打って周辺の団地とともに255台の駐車場を整備した。しかし駐車場は閑散として、利用者もさほど増加しなかった。かつ区画数600戸の団地も定住者が30世帯少々(05年時点)と、やることなすこと全てが失敗に終わった感がある。

この駅は安中市の市街地から約7キロ、高低差150メートルという山の中にあり、新幹線駅の立地条件・アクセスは相当に難がある。駅としての魅力がないと、いくらクルマユーザーの駐車場を整備しても効力を発揮しない、という事例だ。

クルマユーザー獲得を目指して新幹線駅に駐車場を併設する場合は、越前たけふ駅の失敗例にならって、ゲート管理などで利用状況を見張る必要があるだろう。かつ既存の新幹線駅でも、無料・格安での駐車場の整備を利用者が求める場合もあり、新高岡駅のように財政危機を呼ばない程度の、身の丈に合った駐車場整備が必要とされている。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN