(歴史学者・倉本 一宏)

日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」。この連載では藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで、興味深い人物に関する薨卒伝を取り上げ、平安京に生きた面白い人々の実像を紹介します。今回、取り上げるのは『日本文徳天皇実録』より、高枝王です。

*この連載(『日本後紀』『続日本後紀』)をまとめた書籍『平安貴族列伝』が5月21日に発売になります。

父は無実の罪で殺された伊予親王

父親が有力な皇位継承有資格者でありながら、謀反(むへん)の疑いで殺害されたとしたら、その子はどのような人生を送るのであろうか。『日本文徳天皇実録』巻十の天安二年(八五八)五月乙亥条(十五日)は、伊予(いよ)親王の第二子である高枝(たかえ)王の薨伝を載せている。

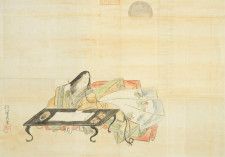

宮内卿従三位高枝王が薨去した。高枝王は、四品中務卿伊予親王の第二子である。人となりは度量が弘く、頗る文書に習熟した。大同(だいどう)の初年、伊予親王は殺害され、三人の子は遠流に処された。辛苦して流離し、生計を立てることもできなかった。弘仁(こうにん)と改元され、聖皇(嵯峨[さが]天皇)が即位した。天皇は、伊予親王が無実であったにもかかわらず、その諸子が困窮している事を哀れみ、特に恩赦を降し、罪を免して入京させた。前年に没官された資財や田宅も返給された。高枝王は兄弟と相談して、男女に均等に分配した。時の人はこれを悲しみ嘆いた。天長(てんちょう)三年正月に従四位下に叙され、因幡守となった。承和(じょうわ)七年十月に大舎人頭となった。嘉祥(かしょう)二年正月に正四位下に叙された。仁寿(にんじゅ)四年正月に従三位に叙された。八月に大蔵卿に任じられた。天安(てんあん)元年に宮内卿に任じられた。高枝は沙門空海(くうかい)に書を学び、沙良真熊(さらしんゆう)に琴を習ったが、未だその道に通じるには至らなかった。遂に命を終えるに至った。時に行年五十七歳。財産を蓄えることはなく、遺令で薄葬が行なわれた。

高枝王は桓武(かんむ)天皇の孫王である。桓武は記録に残っているだけでも、二十六人の后妃(こうひ)から、合わせて十六人の皇子と十九人の皇女を儲(もう)けた。これらのうち、親王宣下(しんのうせんげ)を受けた皇子に限ると、藤原式家の乙牟漏(おとむろ/良継[よしつぐ]の女[むすめ])から小殿(おて/後に安殿[あて])親王(後の平城[へいぜい]天皇)と神野(かみの)親王(後の嵯峨天皇)、藤原式家の旅子(りょし/百川[ももかわ]の女)から大伴(おおとも)親王(後の淳和[じゅんな]天皇)、藤原南家の吉子(きちし/是公[これきみ]の女)から伊予親王、多治比真宗(たじひのまむね)から葛原(かずらはら)親王(桓武平氏[かんむへいし]の祖)・佐味(さみ)親王・賀陽(かや)親王・大徳(だいとこ)親王、藤原北家の小屎(おくそ/鷲取[わしとり]の女)から万多(まんだ)親王、坂上春子(さかのうえのしゅんし)から葛井(ふじい)親王、藤原京家の河子(かし/大継[おおつぐ]の女)から仲野(なかの)親王、紀若子(きのじゃくし)から明日香(あすか)親王、河上真奴(かわかみのまぬ)から坂本(さかもと)親王、百済王教仁(くだらのこにきしきょうじん)から大田(おおた)親王が生まれている。

桓武の東宮は、同母弟の早良(さわら)親王であったが、延暦(えんりゃく)四年(七八五)に藤原種継(たねつぐ)の暗殺に連坐して、東宮を廃され、淡路(あわじ)に配流(はいる)される移送中に死去した。延暦七年(七八八)に旅子、延暦八年(七八九)に桓武生母の和(高野)新笠、延暦九年(七九〇)に皇后乙牟漏が相次いで死去したことが早良の怨霊のせいであるとされた。日本における怨霊(おんりょう)の誕生である。

延暦二十五年(大同元年、八〇六)、桓武は七十年の生涯を閉じ、平城天皇が後を嗣(つ)いで即位した。そのような不穏な雰囲気のなか、大同二年(八〇七)十月、北家の藤原宗成(むねなり)が桓武第三皇子(平城天皇の異母弟)の伊予親王に謀反を勧めているということを聞いた南家の大納言藤原雄友(おとも)が、それを北家の右大臣藤原内麻呂(うちまろ)に告げた。伊予親王も、宗成が自分に勧めた謀反の状を急ぎ平城に奏上したので、宗成の尋問が行なわれた。

宗成は、計画の首謀者は伊予親王であると「自白」し、伊予親王と生母の吉子は川原寺(かわらでら/弘福寺[ぐふくじ])に幽閉され、飲食を断たれた。親王の地位を廃された翌日、母子は薬を仰いで自殺した。時の人はこれを哀れんだという。この事件は、式家の藤原仲成(なかなり)が宗成を操って、南家の勢力を一気に貶(おと)しめたものとされている。また、平城天皇とその側近の対立者である藤原雄友らを朝廷から排除して、皇太弟神野親王の勢力を抑える意図のもとに起こされたものであった。

後に伊予親王は無実とされ、弘仁十年(八一九)に親王号を復された。弘仁十四年(八二三)には三品中務卿(さんぼんなかつかさきょう)の官位を復され、承和六年(八三九)に一品(いっぽん)が贈られている。

現在、遠山黄金塚(とおやまこがねづか)二号墳(現京都市伏見区桃山町遠山)が伊予親王巨幡墓(こはたのはか)に治定されているが、実際には古墳時代中期の墳丘長一二〇メートルの前方後円墳で、後円部の一部が伊予親王墓として整備されたものである(以上、倉本一宏『皇子たちの悲劇』)。

伊予親王には、男子二人(継枝[つぐえ]王と高枝王)と女子一人(吉岡[よしおか]女王か)がいたが、生母は不明である。第二王子の高枝王は延暦二十一年(八〇二)に生まれた。この年、伊予親王は推定二十歳。有力な皇位継承候補であった。

ところが先に述べたように、伊予親王二十五歳、高枝王六歳の年に「伊予親王の変」が起こり、高枝王たち三人は遠流に処された。律令制で遠流の配流先とされたのは、佐渡・伊豆・隠岐・安房・土佐・常陸の六か国であった。三人の兄妹が同じ国に配流されたのか、それとも別々の国に配流されたのかは、定かではない。

とにかく配流先では生活は辛苦を極め、生計を立てることもできなかったという。通常、貴人が配流されると、一定の生活は保障されていたはずであるが、子供の場合はそうもいかなかったのであろうか。それとも有力皇親(二世王)であったそれまでの生活と比べると不自由で困窮したという文脈なのであろうか。

事変から三年後の弘仁元年(八一〇)、嵯峨天皇は伊予親王が無実であったのにその子たちが困窮していることを哀れんで、特に恩赦を降し、罪を免して入京させた。このあたり、この弘仁元年が平城太上天皇の変(薬子[くすこ]の変)を鎮圧して平城皇統を否定した年であることを思うと、嵯峨が「伊予親王の変」を平城の独断と誤解によるものであったと断定し、それを救済した聡明で慈悲深い天皇像を演出したものといえよう。平城の崩伝では、「生まれつき他人を妬(ねた)み排することが多く、人の上にいて寛容を欠いていた。即位の当初、弟伊予親王を殺し、多くの者が連坐した。当時の人々は刑の乱用であると論じた」と断罪している。

嵯峨は、没官された伊予親王の資財や田宅も返給するという慈悲を見せた。高枝王は兄妹と相談して、男女に均等に分配したが、時の人はこれを悲しみ嘆いたという。

兄弟は官人社会にも復帰した。継枝王は官歴は伝わらないが、弘仁十四年(八二三)、淳和天皇が即位すると無位から二世王として従四位下に叙されたが、官職に就くことはなかったようである(これは多くの皇親に見られる傾向である)。それでも四位というのはかなりの高位なのであり、それなりの生活は保障されたであろう。

高枝王の方は、遅れて二十五歳の天長三年(八二六)に無位から従四位下に叙され、因幡守に任じられた。兄とは違って、官人としても有能であると見なされたのであろう。

その後、承和七年(八四〇)に三十九歳で大舎人頭に任じられた。位階の方も、四十八歳の嘉祥二年(八四九)に正四位下と昇叙され、五十三歳の斉衡元年(八五四)にはついに従三位に叙され、公卿の地位に上った。この年、大蔵卿、五十六歳の天安元年(八五七)に宮内卿に任じられた。八省のなかでは比較的、日の当たらない大蔵省と宮内省であるが、それでもその幼少時の辛苦を考えるなら、大した出世であり、他人事ながら嬉しくなってしまう。

この間、空海に書を学び、沙良真熊に琴を習ったが、未だその道に通じるには至らなかったという。おおよそ芸というものは、そんなものであろう。

なお、空海の方は有名として、沙良真熊というのは武蔵国新羅郡(後の新座郡)の人で、新羅系の渡来人である。宝亀(ほうき)十一年(七八〇)に姓を広岡造と改められている。広岡の名は武蔵国豊島郡広岡郷(現東京都板橋区・練馬区あたり)によるものである。

真熊は新羅琴に秀で、弘仁年間に興世書主(おきよのふみぬし)や高枝王に新羅琴を教授した。書主は先に述べたように見事に秘道を得たが、高枝王はどうも向いていなかったようである。書主は医・文・武・楽のいずれにも優れた、まさに万能の人だったのであるから、一緒に練習していた高枝王も大変だったであろうと、他人事ながら同情を禁じ得ない。

さて、宮内卿に任じられた翌天安二年、高枝王は薨去した。五十七歳。家に財を蓄えず、薨去するに及び、遺令して薄葬させたという。従三位で八省の卿であれば、律令制が機能していたこの時代ならば、かなりの高給を得ていたはずであるが、いったいそれを高枝王は何に使っていたのであろうか、まさか新羅琴の稽古に使ったのではあるまいなと、他人事ながらこちらは心配になってくる。

なお、継枝王も高枝王も、子孫については不明である。三世王だと従五位下に叙されるはずで、系譜不明の三世王がそれにあたるのであろう。

(倉本 一宏)

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN