この記事は雑誌『毎日が発見』2023年10月号に掲載の情報を再構成したものです。

「聞こえにくい」「見えにくい」は

脳の衰えにつながります

思い当たることはありませんか?

・人混みで人にぶつかることがよくある

・道に迷うことが多い

・普段、空や月をあまり見ない

・服のコーディネートは苦手。

・美的センスがないと思う

↓

一つでも当てはまったら

"見る力"が衰えています

見ることに注意がいかず、しっかりと対象を見ていないタイプ。見る力を鍛えるトレーニングを始めましょう。

・人の話を聞くのは苦手

・聞いたことを忘れやすい

・長話を聞いていられない

・音読が苦手

↓

一つでも当てはまったら

"聞く力" が衰えています

他人の声も、自分の声もしっかり聴くことができないタイプ。聞く力を鍛えるトレーニングを始めましょう。

「聞く力」「見る力」は

脳の成長に不可欠です

「脳の機能を衰えさせる要因は、動かない、聞かなくなる、見なくなるの3つ」と、加藤俊徳先生。

「動かないことが脳に良くないのはもちろんですが、実は、"見る""聞く"という行動は、脳に新しい情報が入ってくるときの入り口で、最も簡単な脳に対する刺激です。近視や白内障を放置して視力が低下したり、耳の聞こえが悪くなっているのに補聴器を着けずに難聴が進んでしまったりすると、脳の機能も衰えてしまいます」

耳と目の健康を維持して若々しい脳を保つには、苦手を知ることが第一。

まずは上記でチェックが多く付いた方を鍛えることから始めましょう。

「耳や目を鍛えることで脳も成長します。脳は、トレーニングをすれば1週間ごとに変わり、死ぬまで成長し続けます」

併せて覚えておきたいのが、行動範囲を狭めないことだと加藤先生。

「人に誘われたらできるだけ出かける、芸能人など推し(好きな対象)を作る、趣味や仕事はやめないといったことを心がけてください。これらも耳や目、そして脳への刺激となります」

早速、楽しみながらできる耳と目の新習慣に取り組みましょう。

耳と目を「刺激する」習慣

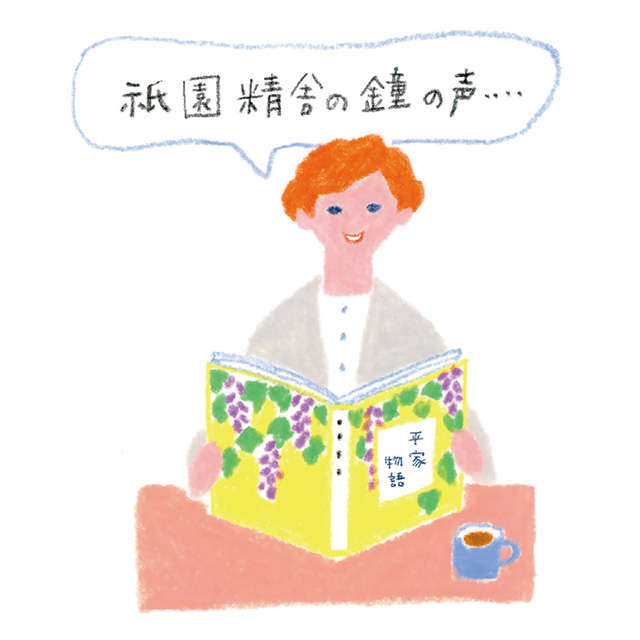

「私が考案した助詞強調音読法(※1)は、脳のさまざまな働きを活性化させます」と加藤先生。

黙読の際は、脳内の視覚系や理解系がよく働きますが、自分で強調した助詞を聞こうとすることで、声を出すだけの音読よりも聴覚系が一層刺激されます。

加えて声を強く意識して出すことで運動系や伝達系が活性化します。

「一人の時間こそ、助詞を強調した音読がおすすめです」

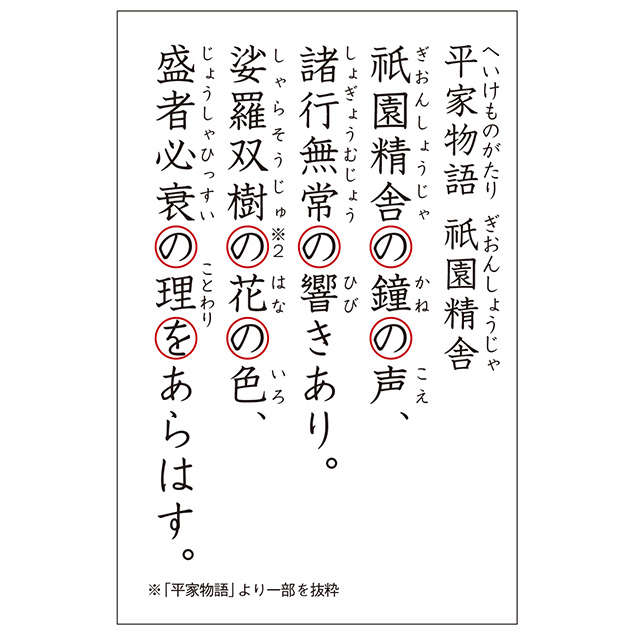

この機会に、次の『平家物語』の助詞強調音読に挑戦しましょう。

※1「 の、を、に、が、は」などの助詞を強調させて読む音読法。

音読をする

耳・目にイイ

※2 「さらそうじゅ」とも言う。

ラジオを聴く

耳にイイ

「ラジオを聴くことは、耳だけが頼りの不自由な状態です。そのため、理解しようと脳が活発に働きます」と、加藤先生。

研究では、1日2時間、30日間ラジオを聴いた人の脳を実験前後で比較すると、全員、右脳の側頭葉が成長。

聞く力、イメージを記憶する力が強化されていました。

真っ暗な部屋でラジオをつけて眠りにつくのもいいと加藤先生。

自然と意識が聴覚に集中できます。

就寝後は電源が切れるよう設定を。

テレビの音が

聞こえにくいと思ったら

無理をせず、ボリュームを大きくして聞き取りやすい音量で見ましょう。周囲が気になる場合は、ヘッドホンやイヤホンを使うのもいいでしょう。

構成・取材・文/寳田真由美(オフィス・エム) イラスト/カトウミナエ

<教えてくれた人>

加藤プラチナクリニック院長

加藤俊徳(かとう・としのり)さん

脳内科医、医学博士。株式会社「脳の学校」代表。昭和大学客員教授。助詞強調音読法や脳番地トレーニングを提唱。『「名前が出てこない」「忘れっぽくなった」人のお助けBOOK』(主婦の友社)など著書多数。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN