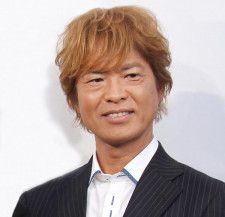

中村鴈治郎、国立劇場建て替え難航にばっさり「情けない」 歌舞伎鑑賞教室に持論も

国立劇場は、1967年から、中・高校生の芸術鑑賞の機会として、また大人にとっても初めて歌舞伎に触れる場となるように、歌舞伎の代表的な演目と歌舞伎俳優による実演を交えた解説で構成する歌舞伎鑑賞教室を開催してきた。昨年10月の初代国立劇場閉場後、初めての歌舞伎鑑賞教室をサンパール荒川で開催することとなった。演目は、上方歌舞伎の名作『恋飛脚大和往来-封印切-』で、鴈治郎は亀屋忠兵衛、高麗蔵は遊女梅川を務める。期間は、6月1日から21日まで。

鴈治郎は「毎年、国立劇場の方で行われておりました鑑賞教室というのが去年、国立劇場が閉場しまして、どうなるのかなと思っておりましたが、今年もちゃんとやるというお話をいただきました。サンパール荒川は、どこだと思ったんですが、どうも私、襲名の時に行ってるらしい。ただ、まさかそこで一月やることになると思いませんでした。逆に言いますと、よくぞ一月空けてくださったなと思いまして。鑑賞教室を、こうやって続けられることに大変うれしく思っております」と話した。

一方で、鑑賞教室という名前に持論も。「全否定になってしまうんですけど、歌舞伎鑑賞教室という名前が、どうも好きじゃございませんで。鑑賞教室というのはなんだろう、と。学生の方々に来ていただくということで授業に一環という考え方でもあるんですけど、あくまでも私は歌舞伎というのは勉強ではないと思っています。これはある意味、文化の教養の1つで知る、というものではあるんですけど。やはり歌舞伎というのは娯楽であると思っております。これがもし教養として押し付けるものであったら、こんなに歌舞伎は長続きしてないと思います」と説明。

「江戸時代に生まれた歌舞伎というのは、いわゆる民衆の娯楽として発展したものです。その中で根付いて、それが明治時代になって歌舞伎の文化的な価値を高め、先人の方々の努力によってそうはなったんですけども、決してこれは教える教養で押し付けるものではない。外国の方に見せる時は『DISCOVER KABUKI』という名前を使ってますが、だったら全部『DISCOVER KABUKI』でもいいんではないかと思うぐらいです。歌舞伎というものを知らない方に発見していただく、知っていただくという意味では『DISCOVER KABUKI』。全面通してこれでもいいないかと思ってる次第です」と述べた。

高麗蔵は「4年連続でこの歌舞伎鑑賞教室に出させていただくことになりました。学生さんたちが、なかなかアレルギーを持っておりまして。『歌舞伎ってわかりにくいし、この時間めんどくさいな』という空気がまん延しておりましたが、5年、10年、20年と経って、最近では学生さんたちが先入観なく『歌舞伎って、どんなお芝居なんだろう』となる。そういう空気感が伝わってくる」と変化を口にする。知った仲の2人。仲を問われると鴈治郎は、自身が中日ドラゴンズファンで高麗蔵が東京ヤクルトスワローズファンであることを紹介すると「趣味が合いません!」としながら「お互いに最下位争いをしてますから。うまくやれるかもしれません」と笑わせた。

また、1966年に建てられた国立劇場。老朽化が進んでいたため、昨年10月に閉場した。民間の資金を活用した再整備事業を発表していたが、2度にわたって再整備事業の工事が入札不調に終わった。現在は、再開時期の見通しが立たなくなっている。鴈治郎は、日本に文化と名前の付く大臣がいないこと、国立劇場ながら民間の資金で活躍しようとしていることなどを「情けない」とばっさり切り捨てていた。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN