「今日、フェミニズムは社会的に広く認識され実際に社会に変化を引き起こしています。でも、このムーブメントは突如現れたわけではなく、さまざまな運動や思想が連綿と続いた結果として今に至っている」と語るはらだ有彩さん

新年度となり、110作目のNHK連続テレビ小説『虎に翼』の放映が始まった。日本初の女性弁護士・三淵嘉子(みぶち・よしこ)氏をモデルとした本作は評判も上々だ。

歴史に名を残す活躍をした女性はほかにも多くいる。ナイチンゲールにマリー・キュリー、ムーミンを生み出したトーベ・ヤンソンなど。

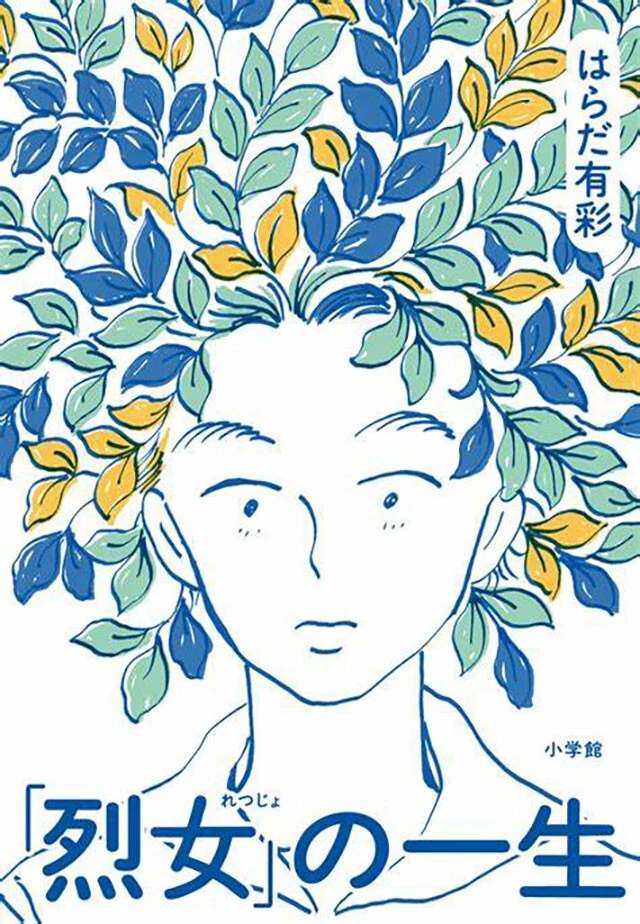

そんな「烈女」たちの人生を、絶妙な筆致で描き出したのが『「烈女」の一生』だ。三淵氏と同時代である19世紀後半から20世紀にかけて活躍した20人の女性たちの人生について、著者のはらだ有彩さんにお聞きした。

* * *

――歴史的人物を取り上げて、その人生について書かれていますが、伝記というよりもエッセイのような読み口でした。

はらだ 私としても、この本は伝記ではないと思っています。

――というと?

はらだ 歴史上の人物について、つい「完璧に正しい、信用できる歴史的事実がある」と思ってしまいます。だけどその歴史を、正しいものとして残そうと取り決めた権力があるかもしれない。一方で、自伝もまた要注意で、本人が言いたくないことや伏せたいことは書いてない。

だから私は、「その人のことは本当にはわからない」という前提で、「この人が書き残しているこの気持ち、私にも覚えがあるかも」と感じられるものを書きたいと思ったんです。その人が経験したことを知るほどに、自分の経験を重ね合わせてしまうような。

もちろん、その人の感情と人生はその人のもので、誰かの感情に辻褄(つじつま)を合わせたりするものではないのですが、つい「私もそうかもしれない」と言いたくなる。そう思いながら書いたので、伝記の中の感情の痕跡に、自身と通ずる感情を探すためのエッセイだと思ってもらえるとうれしいです。

――それでも、できるだけ客観的であろうと注意している印象がありました。

はらだ 他者に対して、絶対的に客観的でいることって難しいと思います。

カミーユ・クローデルというフランスの彫刻家がいるんですけど、かつては、(「地獄の門」の一部の)「考える人」などの彫刻で有名な彫刻家オーギュスト・ロダンの愛人とされていました。しかし、研究が進んだ結果、再評価され、今では共同制作者とされているんです。

カミーユが避暑地の城から、パリにいるオーギュストに出した手紙が残っていて。そこには「パリで水着を買ってきて」と書いてあるんですけど、その手紙について「男性に対して冷淡にイニシアチブを取っている」という解釈もあれば、「媚を売って男性の気を引こうとしている」という解釈もあります。

第三者が感情を排して書くと、それが客観的事実のように見える。でも、本当のことはわかりませんよね。他者について語るとき、私たちは勝手に出来事の余白を想像で埋めてしまうことがある。

なので、今回の本を書くときには「勝手にその人をかわいそうな存在として消費しない」ことに気をつけていました。

――「勝手にその人をかわいそうな存在として消費しない」というのはどういうことでしょうか?

はらだ 歴史上の女性を語る上では、歴史的背景や当時のジェンダー観、権力勾配を必ず踏まえる必要があります。

今回の本で取り上げた20人にも「女性であること」によって、人生を制限された人がいる。でも、「制限されてかわいそうな人生だったね」と消費するのは、その人の人生を矮小化(わいしょうか)しすぎている。

かといって「苦境の中でも強くしなやかに生きた女性がいる」で片づけると、権力勾配から目をそらす言い訳にしかならない。

なので、今回の本では社会的な状況による苦境に対して、彼女たち自身がどう感じたのかに焦点を当てることを意識しました。

――今回の本の20人はどのように選ばれたのでしょうか。

はらだ まず、19世紀の終わりから、20世紀の半ば過ぎまでの女性を中心に、なるべく世界各地から取り上げました。

この時期は、フェミニズムの第1波(男性と同等の市民権獲得を求める)、第2波(性差を根拠とする差別全般の変革を求める)と呼ばれる運動が起きていた時代です。

現在、世界で起きているフェミニズム運動は第4波だといわれています。この第4波は「#MeToo運動」に見られるようにオンラインで遠くの人とも連帯する活動が特徴的です。

今日、フェミニズムは社会的に広く認識され、実際に社会の変化を引き起こしていると思うのですが、このようなムーブメントは今、突然現れたわけではありません。

さまざまな運動や思想が連綿と続いた結果として今に至っている。私が取り上げた20人は過去の時代の人ですが、われわれはそこから地続きの現代を生きているんです。

――なるほど。ですが、取り上げられた人物がフェミニズム運動家というわけでもないですね。

はらだ そうですね。フェミニストだけが「女性」に対する社会の歴史と関わっているわけでは当然ありません。そうではない人も、男性を含むすべての人が、同じ時間の中で生きている。だからこの本はあらゆる人に関係のあるテーマだと思っています。

――20人の中で、特に印象に残った人物はいますか?

はらだ 日本人女性初のオリピックメダリストの人見絹枝(ひとみ・きぬえ)さんですね。

彼女は陸上800mでメダル獲得後、チェコのプラハで行なわれた第3回国際女子競技大会に出場するのですが、必死に努力して、後輩もサポートして、個人総合記録2位という結果を出すも、優勝ではない結果に日本の世論は落胆し、彼女を非難しました。

そのことに対して、人見さんは『スパイクの跡/ゴールに入る』という自伝の中で、その非難がすごくイヤだったと書き残しているんです。

まず「そんな感情、書き残してくれるんだ!」ってうれしかったですし、私はその「イヤだ」という気持ちこそが一番大切だと思ったんです。

「イヤだ」って感情は、その人の置かれている状況への最初の反撃だとも言えます。「イヤだ」と思った時点で自分と社会との間に摩擦が起きていて、それは心が抵抗している証左。人見さんがそれをはっきりと自分の言葉で書いていたのが印象的でした。

誰しも社会や環境に「イヤだ」と感じることがあって、それは歴史上の人物も一緒で、時代を超えて「イヤだ」を共有できることがある。そうすることで、自分が今、抱いているモヤモヤへの理解が少し深まることもあると思うんです。

●はらだ有彩(はらだ・ありさ)

関西出身。テキスト、イラストレーション、テキスタイルをつくる"テキストレーター"。著書に『日本のヤバい女の子』シリーズ(柏書房/角川文庫)、『百女百様 街で見かけた女性たち』(内外出版社)、『女ともだち ガール・ミーツ・ガールから始まる物語』(大和書房)、『ダメじゃないんじゃないんじゃない』(KADOKAWA)。雑誌・ウェブメディアなどでエッセイ、小説を執筆している

■『「烈女」の一生』小学館 1870円(税込)

歴史に名を刻んだ女性、そんな「烈女」たちは、その生の中で何を思い、行動したのか。性別、人種、文化、階級――。数々のスティグマの中にあった20人の人生を、『日本のヤバい女の子』シリーズなどで注目を集める気鋭の著者が独自の視点でひもとく。ピックアップされたのは19世紀から20世紀に活躍した女性が中心だが、決して遠い時代の話ではない。今を生きる私たちに強いメッセージと気づきを与えてくれる一冊だ

『「烈女」の一生』小学館 1870円(税込)

取材・文/室越龍之介 写真/戸間正隆

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN