昭和21年に川崎市麻生区岡上の地で創業し、約80年に渡り納豆一筋で製造販売してきたカジノヤは、継続的な食育活動を通じた同社の納豆のファン作りに励んでいる。

リピート率の高さや「全国納豆鑑評会」で優秀賞に入賞するなど、オートメーション化せず手間暇かける同社商品への評価は高い。入社から10年以上製造現場で下積み時代を経験し、一昨年3代目に就任した梶光則社長は、「私の祖父が商売を始めたこの岡上の地に恩返しをしたい。高度経済成長から変わり少子化に入り、子どもたちの成長と当社の成長はイコールだと位置づけている」との考えで、地元や食育活動に対してとりわけ深い思い入れがある。

同社は、神奈川、東京といった関東を中心に全国(北海道・沖縄のぞく)へ商品を供給する。関西にも工場を有している。販売先はスーパーのほか、商品のこだわりを丁寧に説明できる生協など食材宅配取引では業界でも有数だ。

同社の納豆製造は、低圧でじっくり時間をかけて大豆を煮ることで大豆に負担をかけず、食べやすくてふっくら柔らかく、大豆の味がしっかり感じられるという。「北海道小粒納豆」は昨年度の全国納豆鑑評会・小粒極小粒部門で優秀賞と特別賞をダブル受賞したほか、看板商品「しそのり納豆」は、梶社長が入社する前から存在するロングセラーだ。「当社が関西市場を構築するに当たり、老舗佃煮メーカーと当社の営業マンが議論を重ね、長い開発期間を要したと聞いている。当時はまだ市場にフレーバーたれ商品が少なかったが、納豆臭くなく食べやすさを求める消費者ニーズと、当社の発酵技術、しそのりたれが合致した」(梶社長)と振り返る。海外に住む消費者からも購入を希望する声が寄せられることもあるという。

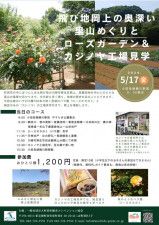

〈消費者との「物語づくり」大切に、地元小学生に大豆栽培など体験の場を提供〉

同社が先々代から重視してきたのたが、消費者と大豆から商品まで作り上げる「物語づくり」だ。例えば毎年6月頃になると、同社の試験農業で、生協(パルシステム神奈川)の組合員と大豆の作付けから雑草取り、収穫までを行い、その原料を使って納豆を製造し、組合員の子どもたちがデザインした容器で「つながるひろがるゆめ納豆」として販売している。

また、地元の川崎市立岡上小学校3年生に食育体験の場を提供し10年以上になる。生徒が大豆の播種から体験し、納豆容器に思い思いのメッセージを描く。最終的に「岡上ふれあいフェスティバル(学習発表会)」にて、同社が出来上がった納豆を生徒達に返すというものだ。食育体験を通じて徐々に同社のファンの輪が広がっており、「最近では、岡上小学校の卒業生で、体験学習をして以降、当社の納豆のファンだという中学生の子がいた」(梶社長)とほほ笑む。

食育活動を重視する理由について、「農業に目を向け、商品が出来上がるまでの大変さを知ってほしい。また、少子高齢化の中で感じたことは、子どもたちが当社のファンになってくれないと困るということ。私自身も親となり、これまでの売る立場から、親は子どもに食べさせたいからという理由で商品を選ぶのだということを実感した。子どもに気に入ってもらえる納豆であり続けなければならないし、親に選ばれなければいけない」とし、たれに化学調味料を使わないなど安心感のある商品設計にもこだわっている。

展示会や物産店などにも積極的に出店し、岡田純常務執行役員をはじめ営業部隊が昨年だけで参加したイベント数は100件以上にのぼる。岡田常務は、「食べてもらえればリピーターになって頂く自信がある。当社の納豆は手間暇かかっており、価格が高いのには訳があるということも伝えている」と話す。

同社は原料の調達においても現地へ足を運ぶことを重視している。自給率向上の観点からも国産大豆を大切にし、ここ数年で同社の国産大豆使用比率は6割まで上昇した。青大豆や有機大豆といった希少性の高い原料を使用した商品も増加しており、同社が22年に発売した原料から製造まで「オール神奈川」の「かながわ育ち」は神奈川の在来種・津久井大豆を使用している。

国産大豆商品のニーズを確認する一方で、天候不順による調達面の不安定さに苦心したこともあった。岡田常務は、「5年前の北海道産大豆の不作の年はとても深刻で、年間を通じた商品供給に不安が生じた」と振り返る。温暖化が進む中、同社は今後も同様の事態を想定し、原料調達のエリア分散や、産地に足を運び生産者の信頼を得ることを欠かさない。加えて「北海道のみならず、東北や西日本でも納豆用大豆の品種改良に取り組んでほしい」と要望する。

〈大豆油糧日報2024年5月10日付〉

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN