丸山:特段そこまで問題意識を絞り込んでいるわけでもないのですが、皮肉なことに、不透明な時代の空気が人々に漠たる不安を生んでいる状況にお応えすることになっているのかもしれません。高度成長の時代、右肩上がりの時代であれば、ルートも決まっていて、なんら疑問を感じることなくゴールに向かって進んでいくことも可能であった人も多かったのかもしれません。

しかし歴史を俯瞰して眺めれば、実はむしろ近代という時代自体も特殊ですし、戦後の日本という時代自体もある意味特殊だったと考えられます。21世紀へと入る変化の中で、堀内さんがおっしゃったような意味で、切実感や疑問を感じないまま幸せに生きていける人も少なくなってきたのでしょう。

であるならば、その中で少しでも、こういうオルタナティブな考え方があり得るのでは? あなた自身が今思い込んでいる人生の物語も、少し視点をズラし、新たな価値観で遠近法を変えてみたら、また異なる可能性があるのでは?と提案する、それも一つの僕は教養番組のあり方だと思うのです。

「正解」なき時代に対話から生む「思考のヒント」

ですから僕自身、番組という形で情報を集約してお送りする時も、賢しらな「正解」をお伝えするような気は毛頭なく、同時代を一緒に併走している人間として、現代のさまざまな問題に対してこういう見方もできるのではと提案をしながら、番組を通じて視聴者の方と対話をしているという感覚がいつもあります。

自分の仕事は、切実感や疑問を感じるような躓きのときも、自分で自分の可能性を狭めてしまうことがないように、視野を広く持ち、柔軟に対応できるための見方、考え方、捉え直し方ができるという選択肢を自分の中につくれるような、「思考のヒント」のようなものを、映像を通して、時に活字で、時に大学などでも提案することだと考えています。

堀内:そうですね。非常によくわかります。私も最近は教養について語る機会が多くて、まさに東洋経済オンラインでこういう連載をやって、皆さんと対話させていただいているのですが、いまテレビにしても、ネット記事にしても、本にしても、言い方が適切かどうかわからないのですが、脅して売りつけるような商法がすごく多いなと感じています。

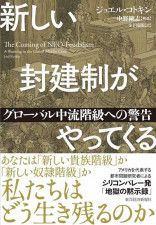

つまり、ぼーっとしていると時代の変化に取り残されていますよ、このままだとヤバいですよといった、そういう論法の商法がやたらと増えている。教養についても、このような不安定な時代なので教養を身につけていないとヤバいですよ、みなさん教養を学んでいますよと。そういった感じで人の不安感につけこんで、いわば脅して売る的な商法はいかがなものかと思うのですが。

一方で、まさに丸山さんが言われたように、今の時代を考えると、なんとなく生まれて、なんとなく生きていたら幸せに人生終わりましたというのも現実的ではないと思っています。それで、もし何かのきっかけで「自分の人生を生きなければ」と気がついた人がいるのであれば、そういった人たちの役に立つ文章を書けないかなと思って『読書大全』を書いたり、こうして東洋経済オンラインで教養をテーマに連載をしてみたりしています。

ですから、丸山さんの言われた謙虚な提言というか、「何かきっかけをつかんでもらうヒントになれば」という姿勢は、私の目指すものにとても近くて納得できました。

(構成・文:中島はるな)

著者:丸山 俊一, 堀内 勉

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN