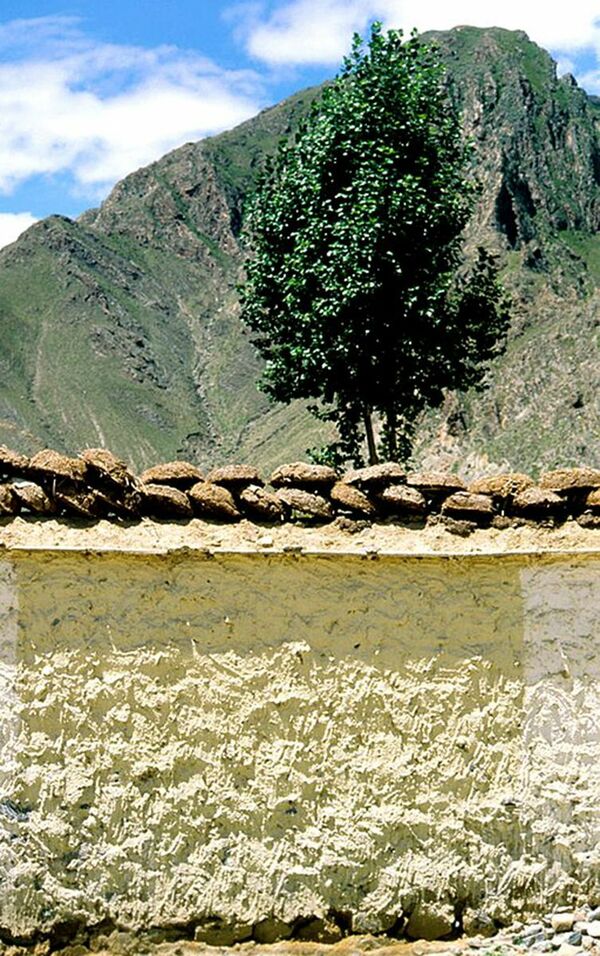

そんな理由で、チベットの山岳民族にとって、ヤクの糞は命綱であり、特別な意味を持っている。

乾燥させているヤクの糞(パブリックドメイン)

乾燥させているヤクの糞(パブリックドメイン)

それぞれの動物に与えられた重要な役割

また、ヤクは輸送の主力であり、「高原の舟」にも例えられる。空気が薄く、移動が困難なヒマラヤやチベットの山岳地帯では、馬やロバはすぐに疲れてしまう。

しかし、標高4500〜6500mの高山の草原に生息する野生のヤクは、急な斜面や谷をも平気で乗り越えていける足腰を持ち、生まれつき心臓や肺が大きい。

また、近年の研究では、低酸素の状況下でも呼吸がしやすくなる特殊な細胞が肺の血管にある可能性が示唆された。

ヤクは生息することが厳しい高地に適応するための進化を遂げた、稀有な動物なのである。

山岳地帯で荷物を運ぶヤク(パブリックドメイン)

山岳地帯で荷物を運ぶヤク(パブリックドメイン)

村を歩いていると、真っ黒に日焼けした、しわくちゃの老婆たちが道端に座り込んでいた。動物の皮を敷き、糸を紡いでいる。

カナさんが話しかけ、糸の紡ぎ方を教えてもらう。

彼女は世界中の旅先で見つけた骨や石、植物でアクセサリーや染め物を作るハンドクラフト作家。世界中のさまざまな民族の知らない技法の織物などに興味があるとのこと。

ヤクや羊の毛を紡ぐ老婆たち(写真:筆者撮影)

ヤクや羊の毛を紡ぐ老婆たち(写真:筆者撮影)

下に敷いているのは動物の皮(写真:筆者撮影)

下に敷いているのは動物の皮(写真:筆者撮影)

「それ、ヤクの毛?」

「そうだと言ってます」

ヤクは寒さから身を守るため、分厚い皮を持ち、その体表はやわらかな内側の毛と外側の硬い毛の2層で覆われている。

チベットの人々は、その毛をより合わせて縄として用い、テントや、毛製品の材料にする。厳寒の高地で進化したヤクの体は、人々の防寒着としても最高の役割を果たす。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN