京都府宮津市の禅海寺にある国重要文化財の千手観音立像が約100年ぶりに保存修理される。寺の他の重文3体も来年度から修理が始まる。4体の修理事業は文化庁と朝日新聞文化財団が補助する。3年後には、修理を終えた4体すべてが公開される予定。

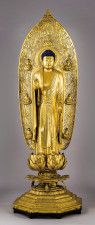

府文化財保護課によると、千手観音立像は12世紀ごろの平安時代後期の作とみられる。仏師は不明だが、衣の彫りなど抑揚を抑えた洗練された作風で、当時の丹後地域の天台浄土教の広がりを示す貴重な像という。

13日に閉眼供養があり、京都国立博物館(京都市東山区)の文化財保存修理所に運ばれた。梱包(こんぽう)作業では光背などを外した後、像の大きさに合わせて作った木造の担架に本体部分を載せて収蔵庫から運び出した。

修理を担う美術院国宝修理所によると、1927年に42本の手などを接着し直した修理報告書が残されている。今回は、像の表面の金箔(きんぱく)の剝落(はくらく)などが進まないようにする。工房長の片山毅さんは「報告書を読み返し、さらに100年引き継げる修理をしたい」と話す。

他の3体は阿弥陀(あみだ)如来座像と両脇の勢至菩薩(ぼさつ)立像、観音菩薩立像。いずれも平安時代後期につくられたという。

禅海寺の檀徒総代長の百鳥利夫さん(76)は「子どものころから、見慣れた仏像。次の世代に引き継ぐことができれば」と話している。(今林弘)

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN