愛玩動物看護師など動物看護職の方々にお話を聞く連載。はなみずき動物病院(愛知県長久手市)で働く愛玩動物看護師の渡辺実央(みお)さんが小学生の時、愛犬が病気に。そして入院中、家族にみとられることなく息を引き取りました。予期せぬ事態に母親は強いショックを受け、重いペットロスに陥ります。

入院室で無言の対面

渡辺実央さんの子供時代はにぎやかだ。生まれた時から、父、母、子供2匹からなるマルチーズ一家と暮らしてきたのだ。

ある時、お父さん犬の「レオ」ががんになった。

当時、渡辺さんはまだ7歳。そのため治療の詳しいことはわからなかったが、母親と一緒に、動物病院に通院する日々が始まった。だが、状態は良くならないようで、やがて入院して治療を受けさせることになった。

しかし、レオは帰宅することはなかった。入院中、そのまま息を引き取ったのだ。

連絡を受け、急いで母親と病院へと向かう。

「そこにいたのは、もう硬く、冷たくなっているレオでした」と渡辺さん。

レオを前に、母親は泣き崩れた。あれほど取り乱した姿を見るのは初めてだった。

「静かな入院室に、母の泣く声だけが響いていたのを、鮮明に覚えています」

そこから母親は、ご飯も食べられないほどの重いペットロスに陥ってしまった。それは1年間ほど続いた。そんな母親を見るのはつらかったが、幼い渡辺さんは何もしてあげられない。

「生きものである以上、絶対に最後は迎えるけれど、その時に、まわりの人ができることはないのかな」

子供心に、そんなことを考えた。

やがて成長した渡辺さん、動物看護師という職業を知る。

「家族よりも、動物のプロである獣医療従事者が飼い主さんをサポートできれば、レオの時とは違う、動物との最後の迎え方ができるんじゃないかな」

7歳の時抱いた思いを、実現できる職業に出合ったのだ。そこからはまっすぐに動物看護師を目指し、動物病院に就職した。

そんな渡辺さんにとって、動物看護師とはどんな人なのだろうか。

「動物や飼い主さんに近い存在でいること。それが一番大事なことだと、新人の時から今までずっと思ってきました」

急変に備え10分おきに入院室へ

動物病院で働く中で、改めてわかったことがある。

母親は、「レオに良くなってほしいから、あの時は入院させた」と言っていた。

「母としては、まさかそれきり帰ってこないとは思っていなかったみたいです」

ならば、母親が激しいショックを受けたのは、「インフォームド・コンセント(説明を受け納得したうえでの同意、という意)」の問題ではなかったか? 獣医師は、病院で亡くなるリスクを認識していたけれど、その説明が行き届いていなかったのかもしれないと、今では思う。心の準備もなく、最後にも立ち会えず、愛犬の死に直面しなければならなかった悲しみの深さは計り知れない。

「母が覚悟した上で入院させたのなら、また話は違ったと思います。どんな治療でもインフォームド・コンセントは大事だと痛感しました」

レオの時と同様、見通しはあまり良くないのだが、獣医師が入院治療を選択肢として提案することがある。もちろん獣医師は、インフォームド・コンセントを行い、入院中に体調の急変や、亡くなる可能性があることも伝える。

「それでも、少しの望みにかけたいという人や、心臓病などで呼吸状態が悪い場合、家よりも病院の酸素室にいる方が楽に過ごせるとの理由で、リスクを承知で入院を決断する人もいらっしゃいます」

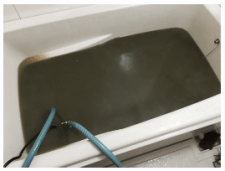

そんな時渡辺さんは、10分おきぐらいに入院室へと足を運ぶ。わずか10分で、異常呼吸へと変わり、数秒後には心臓が止まってしまうことがあるからだ。だが、すぐに変化に気づけば、心肺蘇生で救命できることがある。

「もし救命できなかったとしても、そしてそれが飼い主ではなく病院のスタッフだとしても、最後はみとってあげたいから。『気がついたらひとりで逝ってました』のような最悪の事態は避けたいなって」

それに、亡くなってから少しでも早く対処できれば、体がまだ温かいうちに飼い主にお返しできる――。すでに冷たくなっていたレオのことを思い、渡辺さんは動物のもとへ、足しげく通う。

入院治療しても、元気で家に帰れるか怪しい状態であり、なおかつ飼い主が入院治療させるかどうか悩んでいる場合、渡辺さんはレオの体験を話すことがある。レオの時みたいに、後悔を残してほしくないから。

すると、「このまま通院治療を続けます」と言う人がいる。一方で、レオの話を聞いた上で、入院を選ぶ人も。

入院治療に限らず、愛するわが子にどの治療を受けさせるのかを選ぶのは、正解がないからこそ難しく、苦しい。渡辺さんは、自らの体験を伝え、考える手がかりとしてもらうことで、飼い主の決断をサポートする。

いつまで治療を続ければいい?

犬・猫の寿命が延びた現代では、延命のための積極的な治療ではなく、苦痛を取り除き穏やかに過ごすための「終末医療」を受ける動物も増えている。例えば末期の腎不全で、1日おきに点滴に通うようなケース。体調は変わらず、通院生活はいつまで続くとも知れない。

ある日の診察のあと、待合室で渡辺さんを見て、飼い主がふとこぼした。

「どこまでやってあげればいいのかなぁ」

「飼い主さんが健康管理に熱心だからこそ、その子が長生きして、今ここにいるとも言えます。でも一生懸命なぶん、どこかでちょっと疲れてしまう時があるみたいです」

渡辺さんはこんな言葉を送る。

「動物は本当によく人の顔を見ていて、飼い主さんの心配とか疲れって、絶対伝わると思うから。この子のためにも倒れないよう、あまり気負わずに、無理だけはしないでくださいね」

すると、肩の荷が軽くなるのだろう。少し安心した表情に変わる人も。

「不安や疑問、聞いてほしい胸のうちを、家族ではない第三者に吐き出せることが、治療を続けていく上で大切です。そうした感情に寄り添えるのは、獣医師よりも飼い主さんに近い存在である愛玩動物看護師だと思います」

治療や健康管理の方針をめぐり、家族でもめるケースもある。

「ちょっと、この前の話、言ってあげて!」

と、お母さんに連れられて来たお父さん。動物が肥満と診断され、食事管理が必要なのに、お父さんが相変わらずおやつをあげてしまうのだと怒りが収まらない。

渡辺さんから、医療の知識にもとづき肥満のリスクを説明され、しゅんとするお父さん。こうした家族間の橋渡しも、「飼い主に近い第三者」である、愛玩動物看護師にできることかもしれない。

動物が病気になった不安やつらさを、少しでも取り除けるよう、力になりたい。この仕事を目指した時から変わらぬ信念で、渡辺さんは飼い主と動物をやさしく病院に迎え入れる。

※愛玩動物看護師の国家資格化に伴い、現在、この資格を持たない人は、動物看護師などの肩書は名乗れません。しかし、国家資格化以前は動物看護師という呼称が一般的でした。本連載では適宜、動物看護師、または看護師などの表現を用いています。

(次回は5月28日に公開予定です)

【前の回】

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN