〜 2023年「全国新設法人動向」調査 〜

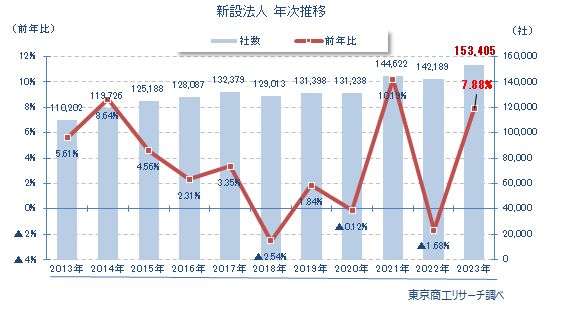

2023年に全国で新しく設立された法人(以下、新設法人)は15万3,405社(前年比7.8%増)で、2008年に統計を開始以降、最多を更新した。2020年からのコロナ禍で経済活動が大きく制限されたが、2023年5月に新型コロナが5類相当に移行し、起業マインドを刺激した。また、政府や金融機関、支援機関などが推進する起業支援の取り組みも新設法人数の底上げに寄与しているようだ。

業種別の増加率の最大(母数1,000社以上)は宿泊業で、前年比46.8%増と大きく伸びた。コロナ禍で大打撃を受けたが、インバウンド需要の回復や宿泊単価の上昇などが背中を押したようだ。逆に減少率が最も大きかったのは、食料品製造業の9.1%減だった。

新設法人で最も多い商号は「アシスト」だった。コロナ禍を抜けても人手不足や原材料価格の高騰、新興国の台頭など、企業が抱える問題は多岐にわたる。こうした状況を背景に、既存企業・事業の手助けで新たな価値創造の機運が高まっているのかもしれない。

※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(対象約400万社)から、2023年(1-12月)に全国で新しく設立された全法人を抽出し、分析した。

2023年に全国で新たに設立された法人は15万3,405社(前年比7.8%増)で、過去最多を更新した。一方、休廃業・解散は4万9,788社(同0.3%増)、企業倒産は8,690社(同35.1%増)で、ともに増加した。コロナ禍関連の資金繰り支援策が段階的に縮小され、自立(自律)・自走できない企業の淘汰が進むなか、新設法人数は過去最多を記録した。

この新しい企業が中堅、大企業へ成長し、地域の中核企業、雇用の受け皿として、地域経済を支える仕組みの構築と支援が急務になっている。

新設法人の商号 「アシスト」がトップ

2023年の新設法人で最も多かった商号は、「アシスト」の60社(前年40社、前年3位)だった。相手を助ける意味を持ち、目覚ましいテクノロジーの進化など、激変する外部環境の下で求められている役回りでもある。次いで、「LINK」が48社(同52社、同1位)で続く。「結びつき」や「連結」、「連帯」、「絆」などの意味を込めて社名にした企業が多いようだ。また、3位は「サンライズ」で45社(同20社、同トップ30圏外)だった。コロナ禍が明けたことを含んでいるとみられる。

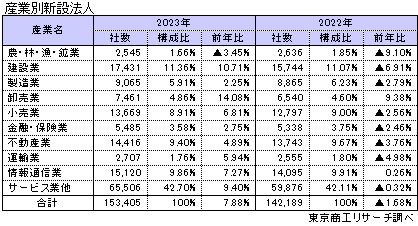

産業別 増加率トップは卸売業

産業別は、10産業のうち、農・林・漁・鉱業を除く9産業で増加した。

増加率の最大は、卸売業の14.0%(6,540社から7,461社)で、2年連続で増加率トップとなった。建設業は10.7%増で第2位。3位は飲食業や宿泊業などコロナ禍で痛手を受けたサービス業他の9.4%増。次いで、DXをはじめとしたIT投資のニーズが引き続き高い情報通信業(前年比7.2%増)だった。2024年問題と人手不足が圧し掛かる運輸業(同5.9%増)も増加に転じた。

一方、唯一減少した農・林・漁・鉱業は3.4%減だった。農・林・漁・鉱業の2023年の倒産は93件(前年比3.3%増)、休廃業・解散は696件(同13.7%増)と増加し、企業の市場からの退出が目立った。

業種別 宿泊業が46.8%増

産業を細分化した業種の増減を分析した。2023年の設立数が1,000社以上を対象にした。

増加率の最大は、宿泊業の46.8%増だった。2022年は1.1%減と微減に沈んだが、新型コロナの5類移行やインバウンドの復調でビジネス環境が好転、大幅に増えた。以下、各種商品卸売業の29.3%増、その他の卸売業の14.9%増、機械器具卸売業の13.0%増と卸売業が続く。

一方、減少率では、最も大きかったのは飲食料品製造業の9.1%減だった。原材料やエネルギーコストの上昇、人手不足などが影響している可能性がある。

都道府県別の新設法人率 沖縄県が14年連続トップ

2023年の新設法人数を「国税庁統計年報」に基づく普通法人数(最新データは2021年度)で除した都道府県別「新設法人率」を算出した。

トップは沖縄県の8.58%だった。新設法人率を算出した2010年以降、14年連続で全国トップを守った。以下、東京都の7.58%、大阪府の6.32%、福岡県の5.96%と続く。

一方、新設法人率が最も低かったのは、山形県の2.79%。次いで、福島県の2.92%、新潟県の2.96%と続いた。

法人格別 株式会社、合同会社の増加率が回復

法人格別の社数は、株式会社が10万1,413社(前年比8.6%増)だった。全体の約7割(構成比66.1%)を占めた。前年は2.7%減少したが、一転して増加に転じた。

設立コストが安く、株主総会が不要など経営の自由度が高い合同会社は、4万655社(前年比9.6%増)で、統計開始以来、初めて4万社を突破した。

このほか、一般社団法人が6,055社(同1.5%増)、医療法人が1,256社(同4.5%減)、特定非営利活動法人(NPO)が1,209社(同12.1%減)など。

2023年の新設法人は15万3,405社(前年比7.8%増)で、統計を開始した2008年以降で最多となった。ただし、2023年は休廃業・解散、倒産も増加し、企業の新陳代謝が加速した。

政府は、「日本再興戦略」(2013年6月閣議決定)で、開廃業率を欧米並みの10%台に引き上げる目標を掲げた。コロナ禍を経た2023年8月、中小企業庁と総務省が連名で公表した創業支援に関する文書で、改めて「10%以上」の数値目標に言及している。

中小企業庁によると、2021年度の開業率は4.4%で目標数値には程遠い。政府の開業率は「雇用保険事業年報」が基準で今回の調査と基礎数値が異なるため単純比較はできないが、今回の調査で2023年の新設法人の増加率は7.8%にとどまっており、達成への道のりは容易ではない。

また、2023年の新設法人数から、いくつかの課題が見え隠れする。業種別では、増加率の最大は宿泊業の46.8%増だった。好調なインバウンド需要を背景に、新規参入への意欲が高まっているようだ。その一方で、飲食料品製造業や繊維・衣服等卸売業など、生活必需品を扱う業種は減少している。生活に欠かせない業種だが、国内の人口減少に加え、原材料高などでコストが見合わなくなっている飲食料品やアパレルは、大手や海外に頼る未来も想起させる。

また、製造業の増加率は2.2%増にとどまり、全業種平均より見劣りする。「企業(事業者)の市場への参入・退出が活発な国ほど経済成長率が高い」との見方もあるが、多様なサプライチェーンやバリューチェーンの形成の源である製造業での新設法人数の伸び悩みは、経済成長や付加価値創造の観点から望ましいことではない。

創業支援に向けた取り組みは数の面では、一応の成果をみせている。さらなる目標達成に向けて、地域や産業特性も加味したきめ細やかなプランニング、そして実効性ある支援が求められる。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN