6世紀後半、中国から移入・発展

日本の天文学の起源はいつだろうか。NHK大河ドラマ「光る君へ」で陰陽師(おんみょうじ)・安倍晴明が天体を観測するシーンは印象的だが、その技法は6世紀後半に中国から移入されて発展した。当時は天象異変から吉凶を判断する占いを指し、現代のような天文学研究が本格化したのは江戸時代以降だという。ただ天文学は歴史を知る上で重要な学問。その詳細を調べるために現代の最先端技術を駆使した研究が進んでいる。(飯田真美子)

天文学は自然科学の中で最も古い学問の一つと言われており、古代に太陽や月、星の動きや形の変化から1年周期を正確に把握する暦が作られた。また星は位置や時刻を知るツールにもなり、航海などを進めるに当たって北極星を目印にしていたことは有名だ。一方で星と星をつなぎ合わせた星座はギリシャ神話の英雄をかたどり、古代メソポタミア文明を中心に生まれた占星術は現代の“占い”につながっている。

日本では飛鳥時代の仏教伝来と近い時期に中国から暦と天文学の概念が伝わった。だが中東アジアやギリシャなどの天文学とは少し異なる。一説では中国は古代から独自の科学技術が発展しており、歴史書には彗星(すいせい)の出現や太陽の質量の8倍以上の星が内部で核融合を終えた後に爆発する「超新星爆発」などに関する記録もある。中国式の円形星図も作製されて日本にも伝わり、それは奈良県明日香村にあるキトラ古墳の石室の壁画で見られる。

キトラ古墳は7―8世紀に作られた円墳。いまだに被葬者は判明していないが出土品から身分や地位の高い人物と考えられている。同壁画の星図はキトラ天文図と呼ばれ360個ほどの星を朱線で結んだ74座の星座や赤道・黄道も描かれ、世界最古の緻密な天文図と言われている。ただキトラ天文図は発見時にはすでに劣化しており「生クリームのようにもろいしっくいで酒かすのようなボロボロの壁画」だったという。

そこで日本初の壁画の取り外しが実施された。壁画はそっとすくい上げないと取り外せない状態で、繊細な技術が求められた。しっくいを模擬した実験材料を100通り以上試して作製し、実物の壁画に見立てて取り外しを練習できる体制を構築。固く貼り付いて取れない部分には電子部品を作る時に使うダイヤモンドワイヤソーで対応し、得られた1143点のしっくい片をつなぎ合わせて壁画を再現できた。

詳細な情報を得るために科学分析を実施。しっくいは紫外線や赤外線を通さず、電波やX線を通し過ぎるため分析手段がないという課題があったが、新技術のテラヘルツ(テラは1兆)波パルスで部分的な剥離や孔質化した部分、下地内部の状況を把握できた。取り外した壁画は定期的に一般公開しており、石室はふさいで飛鳥時代に近い形で埋め戻した。

こうした日本の科学の原点とも言える飛鳥時代の天文学について、奈良県は多くの人に周知する活動を進める。奈良教育大学は教育大学初の付属科学館を2027―29年にも作る予定で、キトラ天文図を含めた古都ならではの教材と最新技術を組み合わせた教育施設にしたい考えだ。同大の宮下俊也学長は「古代の遺跡が多い奈良県だからこそできる教育がある。見せ方を考え、多くの人に興味を持ってもらいたい」と期待を込めた。

技術系官職「陰陽師」が活躍

中国の天文学は現代に近い学問としてだけではなく、古代中国の皇帝の意思が天文現象に現れるという思想に基づいた考えも伝わった。暦作りや時間の測定に加えて国のまつりごとや農業を良好に進めるための占術を行う専門職を宮中に置いていた。日本に伝来後は政府の技術系官職の一つである陰陽師という現文部科学省の科学技術系の国家公務員に該当する役職ができ、平安時代に活躍した一人である安倍晴明はよく知られている。同制度は明治時代近くまで残ったこともあり、奈良―戦国時代にかけては日本書紀や陰陽師が記した記録以外に現代の天文学に近い星や惑星に関する研究材料は少ない。

その中でも鎌倉時代の公家・藤原定家の日記である「明月記」には自身が体験した天文現象が記され、当時の科学的記録として価値があることから日本天文遺産に認定されている。明月記には、超新星爆発の衝撃波を示す鮮やかな“残骸”や彗星を意味する「客星」や空に現れた赤いオーロラを示す「赤気」という記載がある。

「明月記」から電子捕獲型超新星を特定

近代になって日本だけでなく世界の研究者やアマチュア天文家が同記録に注目し、いつどこで発生した天体現象なのかを特定した成果が論文として数多く発表された。日本では京都大学などの研究チームが同記録中の「3日連続で赤気が出現したこと」に着目し、過去2000年分の磁気緯度を計算。明月記が書かれた1200年ごろは地軸が現在と異なる方向に傾いており、日本からオーロラが最も観測しやすい時期だったことが分かった。

また東京大学や国立天文台は、明月記の記録にある1054年に見られた超新星爆発が電子捕獲型超新星と呼ばれる特殊な爆発であったことを突き止めた。爆発の残骸はかに星雲として知られており、東大の野本憲一特任教授は「最近見つかった超新星とかに星雲は同じ電子捕獲型超新星だった。40年前に打ち出した理論を証明できた」と強調。最新の成果創出にもつながった。定家の記録に偽りがないことが科学的に証明された。

近代の天文学に近い学問が日本で確立されたのは江戸時代に入ってからだ。太陰太陽暦(旧暦)から改暦するのに関わった保井春海は天文観測にも興味を示し、日本で最初の星図である「天象列次之図」を作るだけでなく恒星を4年間観測するなどの活動を続けた。仙台や薩摩、土佐などに弟子が輩出されたことで日本中で天文観測が行われ、現在の天文学研究につながっている。

X線天文衛星、宇宙の謎に迫る

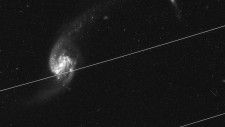

最近では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)のX線天文衛星「XRISM(クリズム)」が打ち上げられ、同機に搭載された望遠鏡でより詳細な星や銀河、惑星などを捉えている。JAXAの前島弘則クリズムプロジェクトマネージャは「衛星と地上のシステムの機能を確認し、定常運用に移った。これからさまざまな天体を観測して宇宙の謎に迫る」と意気込む。

これまでに、クリズムでは地球から約7000光年(1光年は光が1年間に進む距離)離れたおおかみ座の方向にある超新星爆発の残骸を撮影。約1000年の時間をかけて直径65光年の球状の天体になった。現在も秒速5000キロメートルで膨張し続けており、10万年以上宇宙空間に存在する場合もある。同天体は平安時代に爆発した超新星の残骸であり、明月記にも「大客星」と記されていることから街灯などのない平安時代の夜空では明るく見えた可能性がある。紫式部や藤原道長が活躍した時代の天体が長い時を超えて成長し、最先端の日本の科学技術が“光る君”を捉えたことで宇宙誕生の謎に迫れるかもしれない。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN