自分が納得できない指示を入社早々にされ、拒んだ。どうしても理解ができなかった。だが、職場では浮いた存在になりつつある。この時、あなたならどうするか――。

今回は実際に起きた事例をもとに、職場で起きた問題への対処法について考えたい。本記事の前半で具体的な事例を、後半で人事の専門家の解決策を掲載する。事例は筆者が取材し、特定できないように加工したものであることをあらかじめ断っておきたい。

◆事例:社長に新人の女性社員が花束を渡す

小中学生が通う学習塾(正社員数200人、講師500人)に今年4月に入社した児玉由美(仮名・23歳)は早くも辞めたくなっている。社内で浮いた存在になり、孤立感を味わっているからだ。

きっかけとなったのは、創業者であり、オーナー社長の60代の社長の誕生日に、お祝いとして花束を渡すことを拒んだからだ。人事部長の指示だった。人事部が購入する2万円を超える花をその年の4月に入った女性社員全員がひとつとなり、従業員を代表して直接渡す。

「おめでとうございます」と言葉を添え、たわいもない話を1時間ほどするのが25年以上前からの慣例であり、社内行事だ。

◆「若いから」「女だから」はハラスメント

入社1週間後に人事部長から、その説明を受けた児玉は理解ができずにこんな質問をした。「なぜ、私が渡すのか」「どうして女が渡すのか。なぜ、男ではいけないのか」。

人事部長は、返答ができない。苦し紛れに「若いから」「オンナだから」「あなたはかわいい」などと述べた。児玉は理解ができずに、返事をしなかった。結局、ほかの新入社員の女性2人が花を渡すことになった。

この噂は、数日間で約200人の社員の大半に知れわたった。配属部署である管理部の上司らは児玉に遠慮をしたり、警戒の姿勢をとったりする。児玉は、「なぜ、意見や考えを述べることが許されないのか」と解せない。5月の連休を前に辞めたくなっている。

◆回答「地方のオーナー経営の中小企業で見かけるケース」

国際人事コンサルタントとして人事コンサルティング業や企業向け研修、職場環境改善指導、講演を行う奥山由実子さんに取材を試みた(以下、奥山さんへの取材をもとに構成)。

==========

「まだ、こんなことをしているの?」と思いました。人事コンサルティングの経験でいえば、地方の中小企業でオーナー経営のところで時折、見かけます。都内でも小さな学習塾や幼稚園、病院などでありますね。さすがに大企業ではほとんど見ません。

なぜ、この女性が疑問を呈したのか、わかりますか? 「かわいいあなたが渡すべき」と言われたことに、これが仕事なのかと疑問に持ち、不快な思いをしたのではないかなと私は思います。しかも、人事部長は女性が納得できる理由を説明できていない。たとえば、こう言えば不満を持たなかったのではないでしょうか。「新入社員のうち、採用時の試験で成績がいい人が慣例として花を渡すことになっている。今年はあなただから、ぜひお願いしたい」。

◆”かわいいあなたが渡すべき”はハラスメント

“かわいいあなたが渡すべき”は欧米のグローバル企業ではハラスメントとして受け止められ、その言葉を発した人は問題視されるはずです。女性から訴えられ、解雇になるケースが多々発生しています。この約40年、欧米の企業では女性たちが男性と同じ待遇やポジション、賃金などを求めて闘ってきました。さまざまな形で争われてきた末に女性が一定の権利や立場をつかむことができているのです。

一部では、その影響で逆差別と指摘されるケースも増えています。たとえば、採用試験で上位10人を雇う時、仮にその10人を男性が占めたとします。女性がいないために、10人の男性のうち、下位の数人が不採用となり、その代わりに女性が雇われることが考えられます。おそらく、不採用となる男性は納得できないでしょう。それでも、欧米の国々は社会としては差別や不公平と常に真剣に向かい合っているのです。

日本の企業経営者や政治家の中に女性蔑視ともとらえられる発言をおおやけの場でする人がいますが、欧米では厳しい批判を受け、職を追われる可能性が高いでしょう。日本と欧米では、女性へのハラスメントや差別の意識に大きな差があります。日本がグローバル化を本気で推し進めようとするならば女性に対してだけでなく、年齢、国籍、雇用形態、人種、国籍などによる不平等は意識を大胆に早急にあらためるべきです。

◆上場企業は無理にでも「女性管理職」を増やすべき

日本の上場企業のトップマネジメント(経営層)は今、プレッシャーを感じているはずです。上場企業には自社の有価証券報告書に「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」「男女間賃金差異」の指標を開示することが求められています。

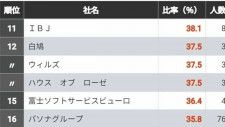

これらの企業に投資する企業や投資家は業績だけでなく、人的資本経営にまで目を向けるようになっているのです。海外からの投資を大胆に受けいれるためには、たとえば現在のように「女性管理職比率」が1〜2割が続く状態では難しいでしょう。欧米の企業社会は4〜5割が多くを占めます。

日本の「女性管理職比率」の低さを見て驚き、その企業の経営やマネジメントのあり方に疑問や不安を感じることが多いと思います。これでは、国際市場での日本企業の地位はますます下がっていきかねません。

グローバル化が進む以上、少なくとも上場企業は無理くりにでも、ここ数年で「女性管理職比率」などをある程度のところにまで上げていかなければいけない。ところが、ここ数十年、多くは女性を管理職や役員にするような採用や育成を積極的にはしていないのです。

◆いかに公平な社会をつくるべきか

そこで社外取締役に女性と登用するケースが増えてきました。何とか、比率を上げたいのかもしれません。キャリアや実績がすばらしい方がいる一方で、なぜ、こういう人が社外取締役なのかな、と疑問に思う人もいます。社内に今すぐに役員にできる女性が少ないと経営層は判断しているのかもしれませんね。それであるならば、残念に思います。

「女性管理職比率」を数年で上げていこうとすると、昇格が遅れたり、不本意な扱いを受けたりする男性が増えるかもしれません。今後、きっと増えてくると思います。その不満もわからないでもないのですが、世界で認められる公平な社会をつくるためにどうするかと真剣に考えていただきたい。男性だから、女性だからという考えは早くなくしていきたいです。

アメリカでは女性に限らず、有色人種、中高年、障がい者などを何らかの形で守る法律がたくさんあるのです。一方で、40歳以下の白人男性を守る法律が少ないと指摘する人がいます。確かにその世代の白人男性はある意味でハンディといえるのかもしれませんが、生まれた時から優位な立場や環境にいる人は多いのです。

知人である40歳以下の白人男性たちはそれを認め、女性や有色人種、中高年、障がい者を含め、いかに公平な社会をつくるべきかを語ります。私は日本の男性もそうであってほしい、と願っています。グローバル化とは英語を話すことだけでなく、そのような人たちがたくさんいる社会や文化を知り、そこで生きていくことでもあるのです。

◆点数をシュレッダーに…問題視される採用の裏側

私が人事コンサルティングの現場や知人のコンサルタントから聞き、疑問に思うことを述べます。正社員数が50人程のベンチャー企業の新卒採用で、書類選考や適性検査、筆記試験、数回の面接の合計得点で内定者4人を決めました。内定を出す寸前では得点の高い順番では、1〜3番までは女性で、4番目が男性だったようです。ところが、役員や人事部は「女性は辞めやすい」として男性3人、女性1人にしたのです。つまり、1番の女性を内定にし、ほかの2人の女性は不採用、4番の男性のほかに5、6番を内定にしたのです。

私が人事コンサルティングの現場や知人のコンサルタントから聞き、疑問に思うことを述べます。正社員数が50人程のベンチャー企業の新卒採用で、書類選考や適性検査、筆記試験、数回の面接の合計得点で内定者4人を決めました。内定を出す寸前では得点の高い順番では、1〜3番までは女性で、4番目が男性だったようです。ところが、役員や人事部は「女性は辞めやすい」として男性3人、女性1人にしたのです。つまり、1番の女性を内定にし、ほかの2人の女性は不採用、4番の男性のほかに5、6番を内定にしたのです。

内定を出す寸前にジェンダーを、しかも偏見にもとづく理由でこんな操作をしていたことがおおやけになると、欧米の企業では問題視されるでしょう。採否のプロセスをつくり、それで試験をしていながら、その結果とは違うように操作をしているならば問題です。

日本を代表する大企業でも同じことが行われている場合がありえます。この企業では新卒の総合職を雇う際、書類選考や適性検査、筆記試験、数回の面接の合計得点で女性のほうが男性よりも高い傾向が毎年あるようです。ところが、女性の内定者はほぼ毎年3割前後に落ち込みます。そこには、何かの操作があるのではないかと私は見ています。

厳正な試験のプロセスをつくり、それにエントリーさせ、採点をしていながら、いざ内定を決める時には偏見や差別意識により操作をしているならば、欧米社会で認められるのは難しいように思います。女性の管理職、役員を増やしたいならば、新卒時で男女比をともに5割にすべきでしょう。今回の事例の女性からは、こういう古い感覚のままの日本企業の問題点を感じます。この学習塾には「今は2024年だよ! 花を渡している場合じゃない!」と言いたいですね。

<取材・文/吉田典史>

【奥山由実子(おくやまゆみこ)】

東京、浅草出身。最大手企業研修専門会社で、企画、営業、マネージメントを担当。1993年アメリカ、ニューヨークにて人事コンサルティング会社を設立。約2800にのぼる在米日本企業に対して人事・組織コンサルティングのプロジェクトを提言。制度改定、理念浸透を実施。2007年、2社目を設立し売却後、2017年、株式会社カルチャリアを設立。加速する日本のグローバル化と、その中で求められる働き方改革に使命を感じ、画期的なワークスタイル改革を軸にした新事業を展開している。

X(旧ツイッター):@yumiokuyama

【吉田典史】

ジャーナリスト。1967年、岐阜県大垣市生まれ。2006年より、フリー。主に企業などの人事や労務、労働問題を中心に取材、執筆。著書に『悶える職場』(光文社)、『封印された震災死』(世界文化社)、『震災死』『あの日、負け組社員になった…』(ダイヤモンド社)など多数

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN