「ちょっと悲しいですね……。甲子園っていうと何万人もお客さんが入るというイメージがあったので」

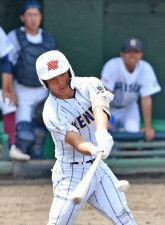

そう話すのは健大高崎のレフト、横道周悟だ。

全席指定も影響? 準々決勝も空席

夏に比べると春の甲子園は極端に観客が少ない。コロナ以降は、その傾向が顕著だ。去年よりはやや増えたものの、今年も1万人を切る日が珍しくなく、緑色の空席が目立つ。昨年から、全席指定および前売発売となったことも響いているようだ。

大会8日目の第1試合、中央学院と宇治山田商の試合は急きょ試合日時が変更になったことも影響したのか、今大会最少の4000人という少なさだった。

もっともおもしろいと言われる準々決勝4試合の日も、第1試合は7000人、第2試合は9000人、第3試合は10000人、第4試合は報徳学園と大阪桐蔭という地元対決だったにもかかわらず12000人にとどまった。

ちなみに健大高崎は、1回戦(学法石川戦)は9000人、2回戦(明豊戦)は8000人、準々決勝(山梨学院戦)は9000人と、3試合目まで1万人越えを経験したことがなかった。

「違う雰囲気を味わいたかったというのも…」

横道は初戦、第1打席で初球を叩き、ライト前ヒットを記録している。

「試合前は緊張したんですけど、グラウンドに入ったらそうでもなかった。よく打席の中で足が震えるとかも言いますけど、そういうこともなかったですね。第1打席も初球から振りに行けましたし、いつもと変わらない感じで試合に入れました。それはそれでいいんですけど、高校野球の最高峰の舞台で、いつもと違う雰囲気を味わいたかったというのもあります。『いつも通りできない』という緊張感も経験したかったな、と」

思い返せば昨年夏、42100人の大観衆が詰めかけた決勝では、慶応サイドの大声援で外野のかけ声がかき消され、仙台育英が致命的なタイムリーエラーを記録するというシーンもあった。横道もそんなシーンを想定し、練習を繰り返してきたという。

「普段から甲子園を意識して、大きな声を出すようにしてきました。甲子園だったら、そんな声じゃ聞こえないぞ、って。でも、いつもと同じように聞こえました。普通に守りやすくていいんですけど」

センターの佐々木貫汰も「お客さんが入っている方がいいですけど、守備はやりやすいですよ」と語っていたものだ。

“魔物”も「甲子園のおもしろさだと思う」

また、特に夏の場合は、観客の大歓声がさまざまなドラマを生んできた。記憶に新しいところでは昨夏の慶応の優勝がそうだったし、2年前の夏、大阪桐蔭を下すという番狂わせを起こした下関国際も終盤、スタンドの割れんばかりの拍手に背中を押された。

横道もそんな劇的な展開を心のどこかで期待していた。

「歓声で試合の流れが一気に変わる。それが甲子園のおもしろさだと思うんですけど、この観客の数だと、そういうのもなかなかないですよね。お客さんの期待が声援や拍手に変わって、こっちの気分が高まる。そうしたら自分が持っている力以上のものを出せるのかなとも考えていたんですけど、そこもいつも通りです」

「甲子園の営業マンだったら、気にするんでしょうけど」

ただし、多くのプレーヤーは観客の少なさについて意外なほど気にしていなかった。エース番号を背負う左腕の佐藤龍月は準々決勝で、昨秋の関東大会で敗れた山梨学院に雪辱を果たし、こう力強く言った。

「自分、ぜんぜん気にしてないんで。テレビとかでも応援してくれてたと思うので、大丈夫です。今日は特にリベンジ(の舞台)だったんで、山梨学院の選手たちだけをずっと見ていました」

また、監督も観客の多寡にまでは気が回らないというのが本音のようだった。準々決勝で健大高崎に敗れた山梨学院の吉田洸二は清峰時代から通じて三度、選抜大会の決勝の舞台を経験しているが「観客の数を気にしたことがない」と話す。

「もともと選抜は少ないというイメージしかないので。夏はけっこう多いですよね。でも、やってる僕らは、お客さんのことまで見る余裕なんてないですよ。ゲームに入っているので。僕が甲子園の営業マンだったら、気にするんでしょうけど」

春と夏の甲子園はやはり別物である。

静かな甲子園。そこは「等身大」というドラマの舞台だった。

文=中村計

photograph by Hideki Sugiyama

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN