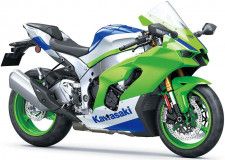

2003年の東京モーターショーにKAWASAKIが魅せた近未来バイク!

ZZR-X……カワサキの1990〜2000年あたりまでの看板モデルは、ご存じZZ-R○○○かZX+○○が中心的存在。 ZZ-Rが超高速のフラッグシップ的なスーパースポーツで、ZXはコーナーを攻めるスーパースポーツもしくはタウンスピードを前提とした棲み分けがされていた。

2003年の東京モーターショーへ、コンセプトモデルとして展示されたZZR-Xは、このふたつのカテゴリーを統合するのがコンセプト。 いやいやスポーツバイクは極めるほど単能化されていくのが宿命で、前傾がキツく低く伏せてコーナリングするマシンと、リラックスした姿勢が前提のツーリングバイクは、このライディングポジションからして相容れない。 ましてやエンジンから車体まで、相反する方向の機能を集約するなんて……妥協に妥協を被せるモノづくりとなるに決まってる、Simple is Bestから外れるバイクなんぞに興味はない。

ではナゼ各メーカーから、こうしたコンセプトモデルが提案されるのだろう。 このZZR-Xも、ハンドル位置がスーパースポーツのポジションとツアラーのときとで変わるのに加え、スクリーンの高さと角度もライディングする状況に応じて変化する前提。 この可変ポジションは幾度となく各メーカーのコンセプトモデルでトライが繰り返されてきた。

そこにはスポーツバイクを単能化するのはイイけれど、誰もMotoGPライダーを目指しているのでもなければ、地球の果てまで弾丸で突っ走るだけが目的ではない。 ライフスタイルとしてバイクを楽しむのに、もっと幅があって良くて、そこに優れたバランスのバイクがあまりに開発されていない……開発をする側には、単能化が好まれる傾向をわかりつつ、近未来のバイクとして複合するファクターを融合できるテクノロジーはないのか?といった模索をするクリエイターとしてのココロが必ずといってよいほどある。

スーパースポーツとツアラーは両立できる!?

ZZR-Xには空力特性をライダーが乗車した状態で突き詰めていくと、車体のカウルの中を抜けていく空気も必要で、そんな状況に応じて開閉するフラップを設けるチャレンジが組み込まれている。 パニアケースも空力に優れたフォルムを与えながら、スーパースポーツ的なライディングでは邪魔にならないよう取り外せるが、これも空力特性を無視しないカタチとするなど凝ったデザインを模索。 因みにテールカウルが後ろにヒンジがあり、タンデムするときは背もたれになるアイデアも込められていた。

燃料タンクは車体中央、それと排気系もエンジン下でカウル(ボディ)内に収め、テールパイプが両側へ排気ガスを排出……エンジンはデザインスケッチだと縦置きVを睨んだ構成で、見た目にボリュームがあっても軽快なフットワークを追求した設計が前提だ。 説明では「ハイスピードツアラーモード」「ツアラーモード」「スポーツモード」の3つに切り替わるという。

そして注目のフロントサスペンションは、ご覧のようにハブセンターステアリング。 なぜ未来バイクというとこの型式が出てくるのかといえば、シンプルなフロントフォークでは、復元力まかせだったり不安定な範囲を超えると急にリスクが増える宿命を何とかしたいからだ。

ただカワサキはこの2003年だと未知への挑戦という立場だったのが、いまはこのハブセンターで最も実績を積んだビモータを傘下に収め、実際にテージH2をリリースした当事者となっている。 近未来どころか、ZZR-Xはすぐにでも開発にかかれる、どれもが手の届くところにあるのだ。

そうやってあらためて眺めてみると、2003年当時は「そんなモノなのかな〜」といった按配で見ていたのが、現実的なバイクとして見られるようになっていることへ気づかされる。 こうした夢のあるコンセプトモデルを、世界のどこかのショーでお披露目されたらという願望が募ってくる……。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN