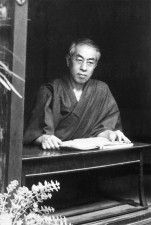

人生の苦悩や陰の部分を緻密な描写で著し続けた文豪・島崎藤村。精神に変調をきたして牢死する『夜明け前』の主人公が、藤村の実父をモデルとしていることはよく知られている。そして藤村自身の姿は、作家の男が自身の姪と関係を持つという『新生』で描かれた。藤村の実体験を“告白“するこの作品はスキャンダルとしても注目され、姪の島崎こま子に重い十字架を背負わせることにもなった。藤村はなぜこの衝撃の問題作を執筆したのか。

(「新潮45」2006年2月号特集「明治・大正・昭和 文壇13の『怪』事件簿」掲載記事をもとに再構成しました。文中敬称略)

***

藤村の窮地を救った『新生』

近親愛を題材にした島崎藤村の『新生』は、彼自身の救いがたい蹉跌の告白でもあった。次兄の娘である島崎こま子と背徳的な関係に陥った彼の、身もだえるような葛藤、周囲との軋轢といった、現実の生々しい愛憎が作中に投影されている。

長編5作目となるこの連載が朝日新聞紙上ではじまったのは、大正7年5月のことである。実生活で、隘路(あいろ)に迷い込んだ藤村は、社会的に抹殺されることも覚悟で、あえて封印してきた箱を開け、こま子と決別するのである。

それから19年。生活に窮し、救貧院に保護されたこま子は、昭和12年の「婦人公論」5、6月号に「悲劇の自伝」と題した手記を寄せた。彼女は、「あの小説は殆んど真実を記述してゐる」と証言している。それだけに、藤村の人間的、文学的窮地を救うことになった『新生』は、彼女にとって重い十字架となった。

「哲学者としての芸術家としての叔父には、一つの過失が一つの大きな収穫として帰ってきた。けれども、才能のない平凡な女であった私には、耐えられぬ写真として公衆の前に引きづり出され、私の平凡な女として人生を歩むことを拒否せしめることになったのではなからうか」

藤村の子の面倒を見るために出入り

浅草新片町の島崎家に、次兄・広助の娘である、こま子が手伝いに入ったのは、明治44年ごろのことだった。

その前年、四女を出産して間もない妻・冬子が、他界していた。残された4人の子の面倒を見るために、姉・久子と一緒に藤村のもとに出入りするようになったこま子だが、姉は間もなく嫁いでしまい、彼女ひとりが取り残される格好となった。

器量よしで陽気な姉に対し、女学校を卒業したばかりの19歳のこま子は、色の浅黒い内気な娘であったようだ。

以前住んだ南豊島郡西大久保の家で、病魔により幼い3人の娘を次々と失った藤村は、そこをわずか1年ほどで引き払い、明治39年にここ新片町に越してきていた。

島崎家のあった隅田川端は、柳橋の花街にほど近く、江戸風情の色濃い町である。川風が吹き込む2階の六畳間を書斎としていた藤村は、そこで一日執筆に専念すると、ぶらりと外に出て酒を飲んでから深夜に帰宅した。子どもたちとこま子が床をのべるのは、下の八畳間と決まっていた。

藤村、41歳の過ち

そのことが起こったのは明治45年、木々の緑が萌えだした5月だった。前掲「悲劇の自伝」でこま子は、藤村と初めて通じた深夜の記憶を、朧気な表現でたぐっている。彼女は就寝中だった。

「私は、ひどく打撃を受けた脚を感じた。手を感じた。顔を感じた。(中略)それがなんであったか分らない。さうしたことが、意識されて行ったのはそれからであった。わたしの前に展かれた未知の世界は叔父にあっては、狂ひであったらう」

いつものように、夜更けに家に戻った藤村は、寝息を立てる子どもたちの脇で思いを遂げると、「夜半は冷えるからよくかけておおき」という優しい言葉を残して、2階に上がっていったという。藤村は41歳、こま子は20歳であった。関係はその後も続き、一年後、こま子は身籠る。

島崎家の縁者で精神科医だった西丸四方は、著書『島崎藤村の秘密』で、姪に手をつけた藤村の性分をこう言う。

「春樹様(藤村の本名:筆者注)は気の小さい、芸者にも手出しのできない様な方でしたので、陰気な、手近な娘に手出しなさる様になったのでございましょうか。そのくせ他人に知られたら大変と、身近な女の方々に覚られはせぬかと、どれ程気をつかわれたことでしたか」

こま子の妊娠を知り、パリへ逃亡

往生した藤村は、こま子の妊娠を隠し通したまま、日本から逃げ出す。彼は、版権の譲渡や原稿料の前借りによってまとまった金を作ると、金と一緒に、彼女と2人の子を次兄に託して、ひとりパリに旅立ったのだ。

あとの子はそれぞれ木曾の義兄の家、常陸の乳母の家へとあずけた。大正2年4月のことだ。そうして、船中で次兄にあてた手紙を書き、ようやくことの次第を打ち明けたのである。

『新生』の記述における次兄の返信は、「出来たことは仕方がない。お前はもうこの事を忘れてしまへ」という内容であった。次兄は「これは誰にも言ふべき事でないから、母上はもとより自分の妻にすらも話すまいと決心した」と言ってよこしている。藤村の出発から4カ月後、こま子は密かに男児を産み、子は広助の手はずですぐに里子にだされた。

パリで3年の歳月を費やして帰国した藤村は、重い罪の代価を払わされることになる。職を持たず、暮らしにことかく広助一家8人の暮らしが、一手に藤村の背にもたれかかってきたのだ。

この時期、広助からの金の催促に苦しむ一方で、藤村は再びこま子と深みにはまる。『新生』のその場面には、「最早夫であり妻であるときがやって来たかのような楽しい心も起こってきた」とある。

『新生』はなぜ書かれたのか

しかし長兄、次兄が道ならぬ結婚を許すはずもなかった。こんな八方塞がりの状況下で、『新生』の執筆が始まるのである。

新聞連載を知った広助は、すぐに藤村と義絶し、こま子を台湾の長兄のもとに送ってしまう。以降、藤村とこま子は二度と会うことはなかった。身をからめとる愛欲、金銭苦に片をつけることになった『新生』の執筆は、ある意味で藤村の老獪な一手だったとも言われる。

一方で、別の視点もある。

藤村の『新生』を、彼の父をモデルにした明治維新期の大作『夜明け前』に連なる序章と位置づけ、「『夜明け前』連峰」の一角と見るのは、元時事通信編集委員の梅本浩志である。著書『島崎こま子の「夜明け前」』で梅本は、『夜明け前』を書くにあたり、藤村は「異常な性的関係の家系」について、予め書き尽くし、文学的に完結させておく必要があったのだと論じている。

梅本の研究によれば、藤村が血の問題に着想し『夜明け前』の構想を練り始めたのと、こま子との関係にはまっていくのは、ほぼ同時期だ。つまり、近親愛に踏み込んでしまった自分を省みた藤村は、同じ血の騒ぎに身を委ね、最後は心を病んで座敷牢のなかで死んでいった父・正樹の存在に行き着いた、というのである。

忌まわしい破綻を抱えた山中の名門旧家

藤村が生まれた島崎家は、木曾谷の宿場町・馬籠宿の本陣、問屋、庄屋の三役を兼ねた土地の名士だった。平田派の国学者として村内に大勢の門弟を抱えていた正樹は、妻・ 縫との間に7人の子をもうけるも、2人は早世している。あろうことか、長女・園子は晩年、嫁ぎ先で父と同じように心を病んで生を終えた。

長男・秀雄はのちに、東京で事業を起こし、馬籠のほとんどの財産を処分する。母の実家に子入りした次男・広助は、朝鮮で事業をしたのち、木曾谷の山林問題に携わり東奔西走するようになる。こま子は、朝鮮滞在中に生まれている。

そして三男・友弥である。西丸は前掲の著書で、彼が母の不倫の子であったという、島崎家の秘事を明かしている。「正樹様には異母妹との妖しい関係がございましたし、(中略)縫様には魔がさしたのでございましょう。稲葉屋の主人との間に生れたのが友弥様なのでございました」という。

村内の行者のような男に肌を許した母と、父の近親愛、父と姉の心の病という破綻を抱えた山中の名門旧家に、後年、四男・藤村の筆が向かったのは、作家として当然の帰結であったのかもしれない。

私はどんなになってもかまわない

こま子のその後である。1年後、台湾から戻ったこま子は、10歳年下の左翼活動家と結婚して女児をもうけるが、夫は間もなく逮捕されてしまう。幼子を人手に預けて活動を続けた彼女は、特高警察に追われる身となり、一時は救貧院に運び込まれるほど生活は逼迫した。島崎一族とは、ほぼ絶縁状態だった。

『藤村をめぐる女性たち』の著書がある伊東一夫のインタビューに応じた晩年の彼女は、『新生』の誕生について驚くべき内実を語っている。

「もし『新生』を書くことで、身を刻むようなこの苦しみから、叔父が抜け出すことができるならば、私はどんなになってもかまわない。私は、そんな気持ちで叔父に書くことをすすめたのです」

彼女が、大磯の地福寺に眠る藤村の墓を訪ねたのは、彼の死から15年を経た昭和33年の早春である。実に40年ぶりの再会だった。

駒村吉重

デイリー新潮編集部

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN