クローザーというと、かつての藤川球児に代表されるように上手投げの剛球投手のイメージが強いが、その一方で、サイドスローのクローザーとして活躍した投手たちも少なくない。

その走りと言えるのが、巨人時代の角盈男だ。

「プロ入りした当時は、その日に投げてみないと調子がわからなかった」と言うほどの荒れ球で、四球で自滅することも多かった。

転機となったのは、長嶋茂雄監督時代の1979年秋の伊東キャンプ。常に安定した力で投げられるよう、いろいろな投げ方を試し、上手からサイドに変えた。「ダイナミックなフォームの魅力がなくなった」とマスコミから批判されたが、長嶋監督は「いいんじゃないの。責任はオレが取るから」と意に介さず、自由にやらせてくれた。「あの言葉がなかったら、不安になって、また上に戻していたかも」(角)。

“地獄の伊東キャンプ”を経て、リーグ唯一の左の横手投げに生まれ変わった角は翌80年、リーグ最多の56試合に登板し、11セーブを記録。左の強打者、特に外国人に強く、“外国人キラー”の異名も取った。さらに藤田元司監督時代の81年には、8勝20セーブを挙げ、最優秀救援投手に輝くとともに、チームの8年ぶり日本一にも貢献した。

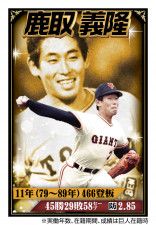

1980年代半ば、前出の角とともに巨人のリリーフ陣を担い、その後、クローザーを務めたのが、鹿取義隆だ。

中学時代は捕手だった鹿取は当時から横手投げで、投球を受けたあと、マウンドに返球したところ、打席内の打者の頭に当たってしまったというエピソードを持つ。

巨人入団2年目の80年に51試合に登板し、4勝3敗3セーブ、防御率1.78とリリーフ陣の柱に成長。84年に王貞治監督が就任すると、「ピッチャー・鹿取!」が流行語になるほど重用された。王監督の信頼に応えようと「壊れてもいい」の意気込みで連日マウンドに立ちつづけ、87年にはリーグトップの登板63試合、7勝18セーブを記録。チームの4年ぶりVに貢献した。

剛球やフォークなど絶対的なボールを武器とする抑え投手が多い中にあって、変化球を低めに集めて打たせて取るタイプの鹿取は「言ってみれば私は“経験派”です。球のスピードや威力といった部分で勝負するのではありません。打者との駆け引きを含めた総合力で戦うスタイルです」(自著「救援力 リリーフ投手の極意」ベースボールマガジン社)と自らを分析している。

「先発完投」を理想とする藤田元司監督時代は出番が減ったが、出場機会を求めて90年に西武に移籍すると、5月30日のダイエー戦で当時の日本記録、10試合連続セーブを達成。「周りの人に獲らせてもらったようなもの」と連日起用してくれた森祇晶監督やチームメイトに感謝の言葉を贈っている。

鹿取とともに90年代の常勝・西武の勝利の方程式を担ったのが、潮崎哲也だ。

鳴門高2年秋に内野手から投手に転向した潮崎は、招待試合で対戦した同じ横手投げ投手のシンカーをヒントに見よう見まねでマスターした新球が、大きな武器となる。薬指と中指の間から抜いて投げるという従来のシンカーと異なる投げ方にもかかわらず、威力は抜群。緩急の差でストレートも生きるようになった。

松下電器入社後、ストレートも150キロ近くまで伸び、「シンカーがなかったら普通のサラリーマンになっていた」男の運命を大きく変える。

そして、ドラフト1位で西武入りすると、1年目から鹿取と併用で抑えを務め、92年に10セーブ、95年に12セーブ、96年に11セーブを記録。また、鹿取にルーキー左腕・杉山賢人を加えた抑え3人体制から“サンフレッチェ”と呼ばれた93年にも、キャリアハイの53試合に登板し、6勝8セーブと安定した成績を残した。

潮崎に対抗して磨き上げたシンカーを武器にクローザーの座を掴んだのが、ヤクルト・高津臣吾だ。

92年の日本シリーズで、ヤクルトは潮崎のシンカーに苦しめられ、日本一を逃した。野村克也監督はその教訓から、シリーズで1度も登板せずに終わった高津に「150キロの(速球を投げる)腕の振りで100キロのシンカーを投げろ」と命じた。

当時の高津はシンカーも持ち球のひとつだったが、「100キロじゃあ、打たれるだろう」と疑念を抱いたという。ましてや、思い切り腕を振って、遅い球を投げるのは至難の業に思われた。

どうすれば投げられるか、握りを工夫したり、投げるポイントやボールを放す位置をあれこれ試しながら、一人で研究、工夫を重ねた末、翌93年の春季キャンプの時点である程度使える目途が立った。

同年5月2日の巨人戦でプロ初セーブを挙げた高津は、クローザーに定着し、6勝20セーブでチームのリーグ連覇に貢献。そして、日本シリーズの西武戦でも、3勝3敗で迎えた第7戦、2点リードの8回無死一塁でリリーフ。6つのアウトのうち、4つまでを三振で奪う快投を演じ、胴上げ投手になった。

「切り札というよりも、最後に投げさせるピッチャーという感じだったんじゃないですか。『お前と心中する』と言われたことは一度もない。だけど、後ろの最後を締めくくることはおもしろかった。毎日でも投げたい。毎日でもセーブしたいと思ってました」(自著「ナンバー2の男」ぴあ)。

そんな積み重ねのひとつひとつが、NPB歴代2位の通算286セーブの偉業をもたらした。(文・久保田龍雄)

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN