その象徴ともいえるのが、2022年、古代DNAで人類進化の謎を解明したスバンテ・ペーボ博士のノーベル生理学・医学賞の受賞です。これにより、古代DNA研究の重要性が、国際的に認められたといえるでしょう。

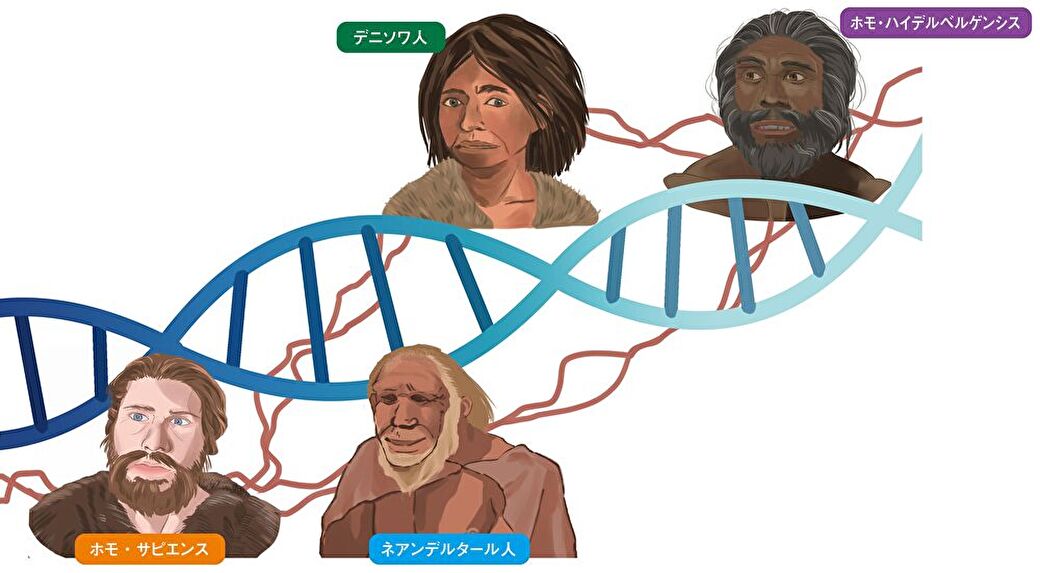

(『図解版 人類の起源』より/絵:代々木アニメーション学院)

(『図解版 人類の起源』より/絵:代々木アニメーション学院)

研究に革命もたらす「次世代シークエンサ」

1980年代から始まった古代DNAの分析。

かつては母親から受け継ぐミトコンドリアDNAといった両親の一方の情報に限定されていましたが、「次世代シークエンサ」の実用化により、両親双方からの情報を分析することが可能となりました。

大量のDNA配列を高速で解析!

生物が持つDNAは、G(グアニン)、A(アデニン)、T(チミン)、C(シトシン)という4種の「塩基」から構成され、ヒトでは細胞の核とミトコンドリアの中に収まっています。

子どもは、両親から半分ずつの遺伝子を受け継ぐわけですが、それには母から子どもへ直接受け継がれるミトコンドリアDNA、父から息子だけに継承されるY染色体という例外もあります。

ヒトが持つDNAの膨大な情報を「次世代シークエンサ」が高速で解析することで、これまで不明とされていた系統関係も明らかになってきています。

古代ゲノムが解明する人類のルーツ

DNAは、細胞の入れ替わりのたびに配列をコピーしていきますが、突然変異を起こして少しずつ変化します。

他人と比べると、1000文字に1つ程度の割合で異なっているとされています。これをSNP(一塩基多型)といい、交配によって子孫に受け継がれていくため、この性質を利用すると、集団成立の歴史を推測することができます。

また、遺伝子の働きを読み解くことで、自然環境や病などに適応したプロセスも解明することができます。このように古代ゲノムの分析によって、化石の形態ではわからなかった多くのことが判明しているのです。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN