古代DNAの研究で明らかになった人類の系統関係を解説していく前に、あらためて基本的な知識や用語を整理。ゲノムやDNA、遺伝子など、読み進むうえで最低限必要なものに限定して簡単に解説します。

「ゲノム」はヒトのカラダをつくる全体の設計図

「遺伝子」は、私たちのカラダを構成しているさまざまなタンパク質の構造や、それらがつくられるタイミングなどを記述している設計図。

ヒトは2万2000種類ほどの遺伝子を持っており、その情報をもとに日々の生活を可能にしています。つまり、人体を構成する個別のパーツや働きを担っています。「DNA」は、その設計図を書くための文字といえます。

そして、「ゲノム」とはヒトひとりを構成する最小限の遺伝子のセットであり、ひとりの個体をつくるための全体の設計図になります。

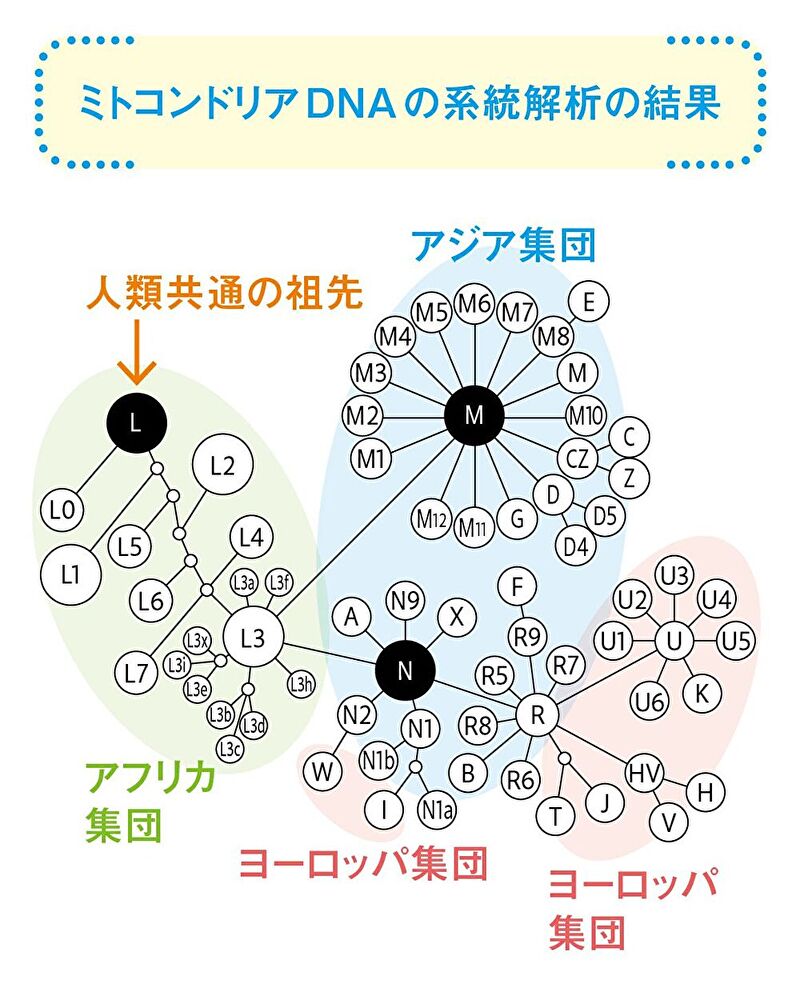

ミトコンドリアDNAの系統解析

ミトコンドリアやY染色体のDNA配列の変化をさかのぼっていくと、祖先までのルートをたどることができますが、これを系統解析といいます。

そして、個人が持つこれらのDNA配列を「ハプロタイプ」と呼び、ある程度さかのぼると祖先が同じになるハプロタイプをまとめて「ハプログループ」といいます。

下の図は、ミトコンドリアDNAのハプログループの系統図。人類共通の祖先はLであり、アフリカ集団のL3からアジアやヨーロッパなど世界に展開するMとNというふたつのグループが生まれているのがわかります(※外部配信先ではイラストを閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

(『図解版 人類の起源』より/絵:代々木アニメーション学院)

(『図解版 人類の起源』より/絵:代々木アニメーション学院)

DNA分析で祖先をめぐる新たな展開

現在のところ、DNAが解析された最も古い人類化石は、スペインの「シマ・デ・ロス・ウエソス洞窟」で発見された人骨です。

1976年以降、28体分の人骨が発見されていますが、当初は60万年前のものとされ、形態的に約30万年前にヨーロッパに登場する「ネアンデルタール人」に似た特徴があることから、その前に生存していた旧人「ホモ・ハイデルベルゲンシス」の仲間ではないかと考えられていました。

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN