「ボブ・マーリーに多大なる影響を受けた」こがけんが『ボブ・マーリー:ONE LOVE』の深さを解説!「めちゃくちゃ洗練されていてクールでカッコいい映画!」

■「『ボブ・マーリー:ONE LOVE』を通じて、“ボブの真の姿”に触れてもらえたら」

取材当日、ボブの顔が編み込まれたオレンジのニットをまとい本作を鑑賞したこがけんは、瞳を潤ませつつ声高らかに「ヤーマン(最高)!」と言い放った。

「ボブの人生に改めて感銘を受けたからなのか、すばらしいレゲエのビートに当てられたからなのか。思い出しただけで泣きそうになるくらい、胸がドキドキしています。これはあくまでも僕の個人的な感想にはなりますけど、いわゆる、同じシステムで作られた音楽アーティストの伝記映画のなかでは、『ボヘミアン・ラプソディ』よりグッときましたね」

「それこそ僕は、子どものころからボブ・マーリーが大好きで、自分でもいろいろ調べていたりもするから、この映画がいかに史実に基づいた“限りなく真実に近い物語”であるかわかるし、逆に言ったらボブの妻であるリタや、息子のジギーといった、ごく親しい関係者しか知り得ないような話もたくさん聞いたうえで、レイナルド・マーカス・グリーン監督がおそらく意図的にやっているであろう、“映画にしかできない表現”に心を揺さぶられてしまった部分もあったりするんです。でも、一般的にどれくらい知名度がある人なのかなと考えた時に、もちろんボブ・マーリーという名前自体はかなり有名だし、音楽もCMとかラジオとかでなんとなく聴いたことがあるとしても、どちらかと言えばラスタカラーの人とかレゲエの神様みたいなフワッとしたイメージが、ひとり歩きしてしまっているところもあるじゃないですか。ボブ・マーリー信者のひとりである僕としては、むしろボブ・マーリーにそこまで詳しくない人たちにこそ、この『ボブ・マーリー:ONE LOVE』を通じて、“ボブの真の姿”に触れてもらえたらいいなと思うんですよ。映画としてもすごくよく出来てるし、ボブ・マーリーという名前を聞いたほとんどの人が真っ先に思い浮かべるであろう、“ラスタカラーの服を着て、ガンジャ(大麻)を吸ってる、ドレッドヘアの陽気なおっさん”のイメージが、きっとガラッと変わるはずだから」

■「ボブは敬虔なるラスタファリアンであり、クリエイティブにおいて一切の妥協を許さない完璧主義者だった」

ボブ・マーリー好きであり映画ツウでもあるこがけんによれば、本作のもっとも優れたところは、「いわゆる音楽映画にとどまらず、争乱の最中にあったジャマイカで、図らずとも政治に利用され、消費されながらも、自らの強い意志で激動の時代を生き抜いた、ボブ・マーリーという“人”にフォーカスした音楽伝記映画として作られた点にある」という。

「もちろん、映画のタイトルにも使われている『One Love』や『No Woman, No Cry』、『Get Up,Stand Up』といった、きっと誰もが一度は耳にしたことのあるような名曲も、ボブ本人の歌声かつ字幕付きでバンバン流れてきますけど、劇中でも『ボブ・マーリーにとって、音楽はメッセージを伝えるためのもの』だと言及されているように、この映画においても彼の音楽を観客に聴かせることが真の目的なわけではなくて、あくまでもボブの人生や思想を伝えるツールのひとつとして、彼の楽曲を機能させているんです。だからこそ、やたらとライブシーンを多用して観客の気持ちを盛り上げるようなこともしなければ、政治的、音楽史的に重要な人物が出てきても、観客にわかりやすくするためだけに、名前を不自然に呼びかけるなんてこともしない。要は、めちゃくちゃ洗練されていてクールでカッコいい映画なんですよ!逆に言うと、細かい説明をしていないがゆえに、一度観ただけでは気づけない部分もあったりするんですが(笑)。「あれ!?あそこのシーンの人ってピーター・トッシュじゃなかった!?」みたいな。そういう意味では、ボブ・マーリーという人は、世界中の黒人を、救世主であるヤハウェ(=ジャー)が救済し、約束の地(ザイオン)に導いてくれると信じるアフリカ回帰の宗教的思想運動ラスタファリアニズムに傾倒し、エチオピアの最後の皇帝であるハイレ=セラシエ1世のことを、ジャーの化身である存命の神様として崇めていた敬虔なるラスタファリアンであり、クリエイティブにおいては一切の妥協を許さない完璧主義者であったということだけは、映画を観る前に知っておくとスムーズに入れる気がします」

■「『バービー』ケン役からの振り幅がすごい」

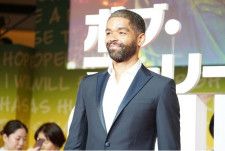

「ハリウッド映画あるある」などのネタでも人気を集めるこがけんは、本作でボブ・マーリー役を務めたキングズリー・ベン=アディルが、ボブ・マーリー特有の仕草や歌い方、声の出し方に至るまで、本物と見紛うほど完コピしてみせたことにも感嘆の声を上げる。

「それこそ『ヤーマン!』ですよ。しかも、彼はこの映画の直前に『バービー』でケンを演じていたっていうんだから、その振り幅がすごいですよね。ライブシーンには基本的にボブ・マーリー本人の歌声が使われているんですが、ギターで作曲しているような場面ではべン=アディルの声も聴けるんです。もちろんボブ本人の声とは厳密には違いますけど、ちょっとハスキーなウィスパーボイスで歌うところなんて上手すぎて、思わず鳥肌が立ちました。ライブでのステップの踏み方も、カクカクしつつも滑らかにリズムに乗って踊るところがめちゃくちゃリアルで、本物のボブ・マーリーを見ているかのようでしたけど、聞いたところによれば、『ボヘミアン・ラプソディ』でフレディ・マーキュリーを演じたラミ・マレックや『エルヴィス』でプレスリーを演じたオースティン・バトラーの身体動作のコーチを務めていた方(※ムーブメント&コレオグラファーのポリー・ベネット)が、今回も協力されているそうで。クオリティが高いのも納得ですよ」

■「リタは精神的にもボブを牽引し、彼の創作活動におけるミューズだった」

ボブ・マーリーは、「刃をみずからに向けてはいけない」というラスタファリアニズムの教えに則り、髪をドレッドにし、のちに足の親指にメラノーマ(悪性黒色腫)が見つかった際も、外科手術を頑なに拒否としたほど敬虔な<ラスタファリアン>でありながら、女性関係には相当ルーズで、7人の女性との間に11人の子どもをもうけたと言われている。

「ボブは妻のリタ以外の女性との子どもまで引き取って育てていたリタからしてみれば、とんでもない夫ですよね。監督の前作『ドリームプラン』のなかにも、ウィル・スミス演じるリチャードが夫婦喧嘩の最中に、奥さんからとんでもなく反撃されて、詰め寄られるシーンがありましたけど、この映画に登場するパリの路上でボブとリタが喧嘩するシーンも爽快でしたね。あの喧嘩のシーンがあるのとないのとでは、映画としての深みがまったくといっていいほど違ってくると思います。リタはボブにラスタファリアニズムを布教したラスタファリアンの先輩であり、精神的にもボブを牽引していた上に、彼の創作活動におけるミューズでもあったわけだから、もしもボブの傍らに彼女がいなかったらあの名曲の数々は生まれていなかった。映画を観るとそれがよくわかる。妻であり、母であり、一人のミュージシャンでもあったリタの葛藤もちゃんと描いているところも、本作のすばらしいところだと思いますね」

■「上下アディダスのジャージを“イケてる!”と思わせた人は、ボブ・マーリーが初めて」

Instagramにオシャレな私服コーデをたびたびアップするファッショニスタでもあるこがけんにとって、抜け感のあるボブの着こなしやザ・ウェイラーズのメンバーの色合わせも、注目すべきポイントなのだそう。「ファッション好きなら絶対刺さるはず!」と力説する。

「Tシャツや帽子によく使われているラスタカラーの赤・黄色・緑・黒にも、本当はそれぞれちゃんと意味があって。赤は戦士が流した血の色で、黄色がジャマイカの輝く黄金の色。緑は豊かな大地の色で、黒はアフリカンアメリカンの肌の色なのですが、入口としては『なんかオシャレだな』とかでも、全然いいと思うんです。この映画のなかにもボブが仲間たちとみんなでサッカーをするシーンが何度か出てきますけど、それこそ上下アディダスのジャージを、“イケてる!”と思わせるほど着こなせた人は、おそらくボブ・マーリーが初めてだったんじゃないかな。胸に『M』のイニシャルが入ったジャージの裾から少しだけニットをのぞかせて、アディダスのジャージのパンツをソックスインする姿がめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これまで何度も写真で目にしてきたボブの独特な装いが、今回映画のなかで完璧に再現されているのを見て、ボブ本人ではないとはわかりつつも、『あ、動いてる!』って不思議な感覚になりました(笑)」

■「ボブ・マーリーを描くにあたっては政治を避けて通るわけにはいかない」

本作の中心になるのは、1976年12月から1978年4月までの1年半。ジャマイカの政治闘争に巻き込まれたボブ・マーリーが銃撃されて重症を負ったものの、銃撃のわずか2日後ステージに降臨。その後亡命先のロンドンで、のちに米タイム誌が「20世紀最高の音楽アルバム 」に選んだ名盤「エクソダス」を製作する。そして、対立する二大政党によって国が分断されていたジャマイカで内戦の危機が迫るなか、国民的英雄となったボブ・マーリーが奇跡を起こす様がスクリーンに映しだされる。

「レゲエには、その曲が売れるまで何度もアレンジを変えて録り続ける“Do Over”という文化があって、完璧主義者であるボブ・マーリーが試行錯誤の末に到達したハイクオリティな楽曲だからこそ、時代を越えていまなお世界中の人の心に刺さっているんだと思うんです。なによりもメロディがすばらしいがゆえに、どんな国のどんな文化を持つ人たちにも溶け込んでいる。『No Woman, No Cry』を、沖縄のネーネーズがカバーしているくらいですからね。映画の字幕でボブの歌の歌詞を改めて目にして、『ここまで政治色が強かったとは!』と驚く人もいると思うけど、以前、マイク・ミルズ監督が『LGBTQの人を必ず作品に出すのはなぜか』と聞かれて、『いまの時代にそういう人たちを描かないことのほうがリアルじゃないから描くんだよ』と答えていたように、この時代にボブ・マーリーを描くにあたっては政治を避けて通るわけにはいかないからこそ、銃撃事件を挟んだ激動の1年半を物語の軸にしたんだと思うんです。『Redemption Song』のように奴隷制について歌った歌が、支配者側である白人たちの心にも響くのは、心から湧き上がるリアルで切実な感情を、ボブが歌詞にして完璧なメロディに乗せて歌っているからではないでしょうか」

■「少し遠い存在でもあったボブ・マーリーのことが初めて身近に感じられた」

伝説のアーティスト、平和を訴えるヒーロー、敬虔なラスタファリアン、妻や家族を想う夫・父など、ボブ・マーリーを多面的に描く本作。最後にこがけんは、本作を観て変化した”人間”としてのボブ・マーリーへの印象を語ってくれた。

「ボブ・マーリーはラスタファリアンのなかでも世界に対して“開かれた人”であり、人種や肌の色の違いを越えて、『犬でも猫でも仲良くなれるんだから』と言ってたくらいで、それこそがまさしく彼が提唱した“ONE LOVE”ですよね。もちろんそこには彼自身が白人の父親と黒人の母親の間に生まれたダブルであったことも、大いに影響していたんでしょう。ボブには自分を愛してくれなかった父親に対抗する気持ちと共に、父の不在によって心にぽっかりと空いた穴を、セラシエ1世への思慕で埋めようとしていたところもあったんじゃないか——。そう思えるような象徴的な場面をこの映画のなかで目にした時、少し遠い存在でもあったボブ・マーリーのことが、初めて身近に感じられたんです。音楽の力で戦いを止めた“メッセンジャー”、ボブ・マーリーの偉大な人生を、ぜひ映画館のスクリーンで目の当たりにしてほしいです!ヤーマン!」

取材・文/渡邊玲子

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN