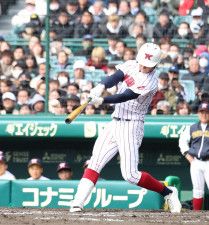

春の甲子園は、群馬県の健大高崎高校の初優勝で幕を閉じた。

今大会から明らかに球場に響く「打球音」が変わった。金属バットの規格が、2001年以来23年ぶりに変更されたからだ。

金属バットの変遷は、昭和中期以降の高校野球の変遷の歴史でもある。金属バット規格変更を主導した日本高等学校野球連盟(日本高野連)への取材をもとに、その経緯を詳細に検証し、今後を展望することにしよう。

金属バット導入から、今年がちょうど50年だった

「高校野球が金属バットを導入してから、今年でちょうど50年になるんです。今の日本高野連の寶馨(たから・かおる)会長が高校3年生の時だったそうです。また今年はセンバツ高校野球が始まって100年でもあります。そうしたご縁も感じながら、今回の規格変更に携わらせていただきました」

こう話すのは、日本高野連の古谷純一事務局次長である。

熱心な野球ファンでも、実は金属バット導入の経緯を知る人は少ないのではないか。まずはその歴史的背景について――。

50年前、1974年の3月4日、日本高野連は常任理事会を開き「金属製バット(アルミ製)」の導入を決めた。

その最大の目的は「経済性」だったという。

木製バットは折れやすい。そのためバットの購入が選手、学校にとって大きな負担になっていた。前年の1973年、ハワイの高校野球と親善野球をした際に、ハワイ側から「アルミ製の金属バットを使用しても良いか」と申し出があり、日本高野連は初めて「金属バット」の存在に気が付いた。

当時の木製バットは自然乾燥ではなく人工乾燥が主流になり、以前より折れやすくなっていた。金属バットは木製に比べて高価ではあるが、すぐに折れたり変形したりすることはまずない。金属バットの導入で経費は軽減される。前年のオイルショックの影響もあって当時の日本は不景気風が吹いていた。

木製バットの値上がりを予期して、導入に踏み切った

そこで日本高野連は検討会を開催する。当初、導入には消極的な意見が大勢を占めたが、「高校野球の父」と言われた当時の佐伯達夫日本高野連会長がこう力説した。

「木製バットは今後も値上がりが予想されるため、思い切った措置が必要」

そこから次年度の導入に踏み切った。

当初は日本に金属バットのメーカーがなかった。そのため、米イーストン社製の金属バットが指定され、日本高野連は3600本の金属バットをアメリカから一括購入して配布した。その後、日本のメーカーも独自の金属バットを開発し、使用を認められるようになる。

なお硬式野球用金属バットは、1975年に通産省、消費生活用製品安全法の「特定製品」に指定される。1983年にはメーカーなどが定める自主基準「SG」が定められ、今も試合で使用される金属バットはすべて「SG」マークがついている。

金属バット開発につながる「3つの方向性」とは

この金属バットを最初に導入したときのやりとりから、今の金属バット開発につながる「3つの方向性」が見て取れる。

まず金属バットの導入は「経済性」が前提であること。

そして、金属バットに関しては「アメリカと話をする」のが基本であること。

さらに、日本はSG(=Safe Goods)の名が示すようにマークでわかるように「安全性」を重視していること。

古谷次長は「私たちは『不易流行』という言葉を大切にしています。先輩たちが築き上げてきた伝統を受け継いでいきつつ、変えるべきところは変えるのが、私たちの基本姿勢ですね」と語る。

金属バットに関しても日本高野連の基本姿勢=「不易流行」が見て取れる。

しかし導入当初は単価が高かったこともあり、金属バットの導入はそれほど進まなかった。指導者の中にも、懐疑的な見方をする人が一定数いた。

やまびこ打線の池田高校、KKコンビのPL学園

そうした認識を劇的に変えたのが、1982年夏、初優勝を遂げた徳島県立池田高校だ。蔦文也監督は「芯を少々外してもパワーがあれば飛ぶ」という金属バットの特性を生かすために打撃に特化したトレーニングを行い、「やまびこ打線」の愛称で強豪私立校を撃破した。

さらに新しい時代を築いたのがPL学園高校だった。

桑田真澄、清原和博の「KKコンビ」を擁するPL学園は83年夏、準決勝で池田高校を7-0で撃破するなどで優勝。清原は甲子園通算13本塁打という今も破られない記録を作った。

ここで金属バット導入から1990年代まで、甲子園各大会での本塁打数の推移(日本高野連提供)を見ていこう。カッコ内は各大会1試合当たりの本塁打数。まずは1970〜79年まで。

70年 春25試4本(0.16)/夏29試10本(0.34)

71年 春25試4本(0.16)/夏29試5本(0.17)

72年 春26試5本(0.19)/夏29試7本(0.24)

73年 春29試8本(0.28)/夏47試10本(0.22)

74年 春29試1本(0.03)/夏33試11本(0.33) ※夏から金属バット採用

75年 春28試11本(0.39)/夏37試15本(0.41)

76年 春29試6本(0.21)/夏40試13本(0.33)

77年 春29試9本(0.31)/夏40試21本(0.53)

78年 春29試10本(0.34)/夏48試15本(0.31)

79年 春29試18本 (0.62)/夏48試27本(0.56)

今も昔も、夏の方が春よりも本塁打が出やすい傾向にある。

春の甲子園では導入前の1970年から74年まで=1試合の本塁打数は0.16本(134試合22本)導入後の75年から79年では0.38本(144試合54本)、夏は導入前の1970年から73年までは0.24本(134試合32本)だったのが、導入後の74年から79年では0.43本(251試合91本)になっている。

派手な打撃戦が続き、高校野球人気につながった側面も

1980年代に入ると池田高校、PL学園のように金属バットのメリットを活かす学校が出てくる。

80年 春29試14本(0.48)/夏48試19本(0.40)

81年 春29試13本(0.45)/夏48試20本(0.42)

82年 春29試7本(0.24)/夏48試32本(0.67)

83年 春31試16本(0.52)/夏48試31本(0.65)

84年 春31試30本(0.97)/夏48試47本(0.98)

85年 春31試18本(0.58)/夏48試46本(0.96)

86年 春31試19本(0.61)/夏48試25本(0.52)

87年 春31試19本(0.61)/夏48試32本(0.67)

88年 春34試18本(0.55)/夏48試36本(0.75)

89年 春32試20本(0.63)/夏48試28本(0.58)

80年から89年では1試合の本塁打数は春0.56本(308試合174本)、夏は0.66本(480試合316本)と急増した。

派手な打撃戦が続き、それが高校野球人気につながったのは間違いない。この時期から「超高校級」という言葉もよく使われるようになった。

スポーツメーカー側の視点に立てば、企業努力の一環として競技団体の規格を遵守しつつ製品の「性能向上」を目指すもの。規格内で打球部の肉厚を薄くして、ボールが当たってバットがへこむことで生じる反発力を活かしたトランポリン効果で、飛距離を伸ばす試合用バットが流通し始めた。また打球部の肉厚が薄くなったために耐久性に問題がある製品も出回った。

そこで日本高野連は84年、専門家を交えた「金属バット検討委員会」を設置し、規格の検討に入った。

90年代の消音材入りバットはどうだった?

その一方で91年には、打球時の甲高い金属音が耳に障害を与える恐れがあるとして、バットの内部に消音材を入れたバットが採用され、SG基準に加えられる。93年からこの規格のバットのみの使用となった。90年代の大会本塁打数は以下の通り。

90年 春31試25本(0.81)/夏48試39本(0.81)

91年 春32試18本(0.56)/夏48試37本(0.77)

92年 春31試7本(0.23)/夏48試14本(0.29) ※ラッキーゾーン撤去

93年 春33試11本(0.33)/夏48試21本(0.44)

94年 春31試10本(0.32)/夏48試18本(0.38)

95年 春31試18本(0.58)/夏48試13本(0.27)

96年 春31試5本(0.16)/夏48試23本(0.48)

97年 春31試7本(0.23)/夏48試28本(0.58)

98年 春35試8本(0.23)/夏55試34本(0.62)

99年 春31試7本(0.23)/夏48試21本(0.44)

1990年代に入っても本塁打は増加傾向だったが、92年に甲子園のラッキーゾーンが撤去されて一時的に減少した。またこの年から甲子園の両翼も公称91mから96mになった。甲子園の改装は、NPB球団がこの時期、本拠地球場のサイズを国際基準に合わせて大型化したことによるもので、高校野球とは関係がない。

しかし球場の大型化をものとせず、本塁打数は増えていった。

特に夏の本塁打数は1995年を底として再び増加傾向に転じた。

ここで「金属バットはこのままでいいのか」という議論が出始める。1999年、当時の日本高野連の牧野直隆会長は「金属製バットを魔法の杖にしてはいけない」と述べるに至る。そして、あくまでも金属バットは「木製バットの代用」というコンセプトに立脚して「バットの最大径67ミリ未満、重量900グラム以上」という新規格が、移行期間を経て2001年から導入された。

この性能抑制には製品安全協会が参画し、安全管理面からの観点も加えられた。

尾藤さんが「一番の仕事じゃないか」と

こうしたバットの改定は、一見すると「甲子園で行われる高校野球」だけを対象にした改定のように思われる。ただし古谷次長によると、日本高野連の意図するところはそこではないという。

「私が入局したころ、日本高野連の理事には箕島高校監督だった故・尾藤公さん(※編集註:「尾藤スマイル」で知られる指導法で、79年に同校を公立校で唯一となる春夏連覇に導いた名将)がいらっしゃいました。尾藤さんは『日本の高校野球はトーナメントだから、半分の学校が1回戦か2回戦で負けるわけだ。そういう高校の生徒たちに、ああ野球をやっていてよかったな、と思ってもらえるにはどうしたらいいかを考えるのが、一番の仕事じゃないか』と言われました。私たちの仕事の基本はこれではないでしょうか」

金属バットで言えば――本塁打が増えれば、派手な試合が増えて人気が高まる。その反面、打撃練習に時間を費やすことができる強豪校と一般の学校の戦力差が拡がる。一般校が大差で負けることが増えれば、選手のモチベーションは下がってしまう。

バットの規格変更は「普通の高校」のことを第一に考えて、変更に踏み切ったのだ。

しかし21世紀に入って、選手の体格は大型化し、野球の技術やトレーニングは長足の進歩を遂げたために、日本高野連はさらなる対応を余儀なくされたのだった。

<つづきは第2回>

文=広尾晃

photograph by Katsuro Okazawa/AFLO

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN